本ページでは、電池分野に何らかの形で影響するEVや関連市場、業界等の「その他周辺の注目情報(ニュース等)」を紹介しまします

❊ ❊最新電池関連Newsの中に、別途「水素利用・燃料電池 関連のニュース」、「蓄電池関連ニュース」も設けております。これらページもご高覧ください

また、Tec-Jyam(管理人)の”つぶやき”の掲載(不定期)も始めております。 小職の” 持論・独論”ということで・・・お聞き流し下さい。

提供:電池総合情報サイト

URL:tec-jyam.com

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

—————————————————————————————–

2024.07.21 コラム

AIブームと気温上昇で世界の電力需要が急増、17年ぶり増加幅に IEA報告

・国際エネルギー機関(IEA)は19日発表した報告書で、気温上昇と経済成長、人工知能(AI)によってエネルギー消費が跳ね上がる中、2024年の世界の電力需要はこの20年ほどで最も急速に増加するとの見通しを明らかにした。同時に、自然エネルギー電源は増加傾向にあるとも指摘している

・気候変動で世界の気温が上昇しているため、エアコンの使用が増え、電力需要増の主な要因となると報告書は指摘している

・AIの急速な普及と用途の拡大も、今後数年にわたり電力需要を押し上げると予想されている。ただ、IEAによるとデータセンターがどれだけ電力を食うかについてはまだ不確定要素が大きいという

・電力需要は特にインドで大きく、今年は8%増えると予想されている。また、中国でも6%超の増加が見込まれている。米国では堅調な経済成長やデータセンター部門の拡大、冷房需要の高まりを背景に3%増となりそうだ。

・再生可能エネルギーは今年から来年にかけて急増し、世界の電力に占める割合は2023年の30%から2025年には35%になるとIEAは予測している

元記事:https://forbesjapan.com/articles/detail/72516

—————————————————————————————–

2024.07.21 コラム

「社運を賭けた大投資」も業績不振 EV売れ行き鈍化で韓国バッテリー業界危機

・韓国のバッテリー業界は膨大な投資を続けているが、EVの売れ行きが鈍り、中国の安価なバッテリーにたたかれ、目を覆うべくもない業績不振に。バッテリーは「韓国の先制ホームラン」どころか、「韓国経済の危うさを示す表示灯」になった

・LGエネルギーソリューション、サムスンSDI、SKオンという、電池大手3社がそろって業績不振とあって韓国紙は保守系紙も左翼紙も、このところ「韓国バッテリー業界の危機」を大きく伝えている。

・中でも毎日経済新聞(7月1日)のSKに関する報道は衝撃的だった。「SKバッテリー事業、背水の陣」「社長級を2桁飛ばしたSKオン」「10四半期連続赤字」の3本立て

・バッテリーの売れ行きは変わらない。肝心のEVの売れ行きが鈍る一方、中国市場には価格の問題で参入できないからだ。

・さらに現代自動車グループがバッテリーの自社開発を公然化させ、4月には現代モービスがスペインで工場建設を開始した。インド向けEVにはインド製のバッテリーを搭載する、つまり3社の製品は使わない方針も明らかにした。

・3社のたたき合いから4社の争いになるのだろう。

・大手3社は申し合わせたように「一時的な需要の減退は26年で終わる」と述べているが、そうなるかどうか。

・保守系紙の東亜日報(7月11日社説)は「Kバッテリー」の先行きについて「このままでは枯死しかねない」と憂慮を表明している

元記事:https://www.sankei.com/article/20240721-5PXNYP6BFVAZHPBYDHXRIWTJKY/?outputType=theme_weekly-fuji

—————————————————————————————–

2024.07.19 ニュース

二輪王者ホンダ、電動化先導 インドネシアでニーズ創出

・インドネシアの首都ジャカルタで2月に開かれた「インドネシア国際モーターショー2024」は、電動化一色の様相を呈していた

・電動化の波を一層強く感じたのは二輪車の展示会場だ。インドネシア現地勢がブースを連ね、各社のスタッフが運転シートを上げて中のバッテリーを見せながら自社製品をアピールする。インドネシア政府による電動二輪購入補助金適用後の低価格を前面に打ち出すメーカーも多い

・インドネシアの二輪最大手であるホンダの現地合弁会社アストラ・ホンダ・モーターのブースでも人だかりができていたのは、電動二輪のコンセプトモデル「SC e: Concept(エスシー イー コンセプト)」だった

・四輪車以上に日本勢が強い牙城を築いてきた東南アジアの二輪車市場。中でもインドネシアは世界で3位の巨大市場を、日本勢で9割以上も占有する、まさに金城湯池。そこで圧倒的な存在感を示しているのがホンダだ

・インドネシアにおけるホンダ車の卸売台数は22年に約400万台に上り、ほぼ8割のシェアを占めた。だが今、このインドネシア市場で、政府が主導する形でのゲームチェンジが始まろうとしている。

・電池の劣化や充電という電動二輪をめぐる懸念にもホンダは手を打つ。昨年12月に初投入した電動バイクには取り外しが可能な電池を採用。投入に合わせ、ジャカルタ市内にバッテリー交換ステーションを約20カ所整備した

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC170VO0X10C24A7000000/

—————————————————————————————–

2024.07.19 ニュース

韓国SKが資源子会社を統合、「アジア最大のエネルギー企業」誕生へ

・韓国のSKグループは、近年の積極的な買収活動を経て、広範にわたるグループの財務を強化するため、エネルギー部門の2社を合併すると発表

・この合併により新会社の資産規模は106兆ウォン(約12兆円)となり、アジア太平洋地域で最大の民営のエネルギー企業になるとSKイノベーションは述べている

・SKイノベーションとSK E&Sの合併は、SKイノベーションにとって最大の赤字部門であるSKオンの財務を強化するのに役立つとされている。EVバッテリーメーカーであるSKオンは、2021年に親会社からスピンオフして以来、赤字を計上し続けていると、今月初めに英フィナンシャル・タイムズは報じていた

元記事:https://forbesjapan.com/articles/detail/72494

—————————————————————————————–

2024.07.19 ニュース

ステランティス、世界でPHVミニバン2.4万台リコール 出火の恐れ

・欧米自動車大手ステランティスは18日、出火の恐れがあるとして、全世界でプラグインハイブリッド(PHV)ミニバン「クライスラー・パシフィカ」約2万4000台をリコールした。

・所有者には建物から離れた屋外に駐車し、ソフトウエアのアップデートが行われるまで充電を控えるよう呼びかけた。

・リコール対象は、2017年から21年式のクライスラー・パシフィカで、内訳は米国の約1万9500台、カナダの約3000台、北米以外の1700台。

・同社は電源を切った際に発生した7件、充電中に発生した数件の出火と、煙の吸引と思われる症状を訴えた顧客4人を把握している。

元記事:https://jp.reuters.com/economy/industry/6CBVQHF2B5N2PIFYBHZO43PUBE-2024-07-19/

—————————————————————————————–

2024.07.18 ニュース

中国政府の産業補助金「透明性の欠如」を指摘-WTO報告書

・世界貿易機関(WTO)は17日に発表した報告書で、国内産業への補助金に関する中国の「透明性の欠如」を指摘し、このような公的情報を欠いていることが、世界経済に大量流入する中国製品の脅威について、他国からの不満を増す要因になっているとした

・この報告書は、米国と欧州連合(EU)が、中国の輸入品に対し新たな貿易障壁を設ける動きを見せていることを受け、発表された。米・EUは、中国政府の補助金と過剰生産能力が、自国の産業に損害を与えていると主張している。カナダも同様の対応を検討中であり、南米の各国は、中国産の金属の安価な輸入を制限するための関税を課しており、インドネシアなどアジア諸国も同様の措置を検討している。

・WTOによると、中国の補助金に関する通知は、「アルミニウム、電気自動車(EV)、太陽電池パネル、ガラス、造船、半導体、鉄鋼といった、政府支援が世界的に影響を及ぼす可能性のある分野で、支出のレベルに関する情報を提供していない」という。

元記事:https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-07-18/SGRYJ2DWLU6800

—————————————————————————————–

2024.07.18 ニュース

循環経済移行へ閣僚会議 再生材普及で脱炭素化

・政府は18日、資源を再利用し有効活用するサーキュラーエコノミー(循環経済)の移行に向けた関係閣僚会議を設置する方針を固めた

・再生材料の普及へ省庁横断で政策を動員し、脱炭素化を加速させる。資源の乏しい日本では経済安全保障の観点からも取り組みを強化する必要があると判断した

・循環経済は再利用や再資源化のほか、資源の消費量を抑えて廃棄物削減などを目指す考え方で、欧州で関連施策が先行している。政府は昨年11月に決めた経済対策で推進方針を打ち出した。

・政府は、再生材使用の義務化や再生材製品を購入する際の補助金などの制度設計を進める考え。製造業に対しては再生プラスチックの使用を義務付ける方針で、充電池の材料となるニッケルやコバルトといったレアメタル(希少金属)の再利用を促す施策も検討する。

・政府は、2050年の国内関連市場を20年比で2・4倍の120兆円に高める目標を掲げる。 経済産業省は23年度補正予算で15億円を計上しており、今後さらに重点的に支援する

元記事:https://www.tokyo-np.co.jp/article/340834

—————————————————————————————–

2024.07.17 コラム

インドネシアが「中国EVメーカー」積極誘致の背景

・「わが国は2030年に年間60万台のEV(電気自動車)の生産を目指す。中国メーカーと協力してインドネシアを右ハンドルEVの生産ハブに育て、将来は(右ハンドル車を採用する)世界の54カ国に輸出したい」

・インドネシアのアグス・グミワン・カルタサスミタ工業相は6月14日、EV産業の育成に向けた同国政府のロードマップを発表し、中国メーカーからの投資に強い期待を表明した

・アグス工業相は6月中旬に北京を訪問した際、中国の哪吒汽車(ネタ)、上汽通用五菱汽車(ウーリン)、奇瑞汽車(チェリー)、東風小康汽車(シャオカン)の4社との協定に調印

・これら4社に先行して、中国のEV最大手の比亜迪(BYD)と第2位の広汽埃安新能源汽車(広汽アイオン)もインドネシアでの現地生産を決断している。

・中国メーカーだけではない。インドネシア政府の積極誘致を受け、ベトナムのEVメーカーのビンファストやヨーロッパ自動車大手のステランティスも進出に意欲を示している

・同国政府がEVメーカーの誘致に力を入れる背景には、インドネシアが持つ豊富なニッケル資源がある。ニッケルはリチウムイオン電池の主要原料の1つであり、その採掘・加工から電池の製造、さらには完成車の組み立てに至るまで、一気通貫のサプライチェーンを築く構想を描いているのだ

元記事:https://toyokeizai.net/articles/-/769976

—————————————————————————————–

2024.07.17 ニュース

スズキ、環境対応で四輪を軽量化へ エネルギー使用を極小化

・スズキは17日、環境対応に向けた技術戦略説明会を開き、今後投入する四輪車は、設計や素材の見直しなどを進め安全性を向上させながら軽量化を推進すると発表

・軽自動車や小型車に合った電池の最適化を進め、車の機能をソフトで更新できるSDV(ソフトウェア・デファインド・ビークル)も独自に開発する。

・鈴木俊宏社長は説明会で、「小さくて軽い車はエネルギーの極小化に大きく貢献できる」と説明。同社の車種の中で最も軽い重量の軽乗用車「アルト」は現行の680キロから今後100キロ減を目指すとした。これまでの車両重量は一般的にエアバッグなど安全装備の強化などで増える傾向にあったが、今後はリサイクル可能な軽い素材に変えたり重ね張りを避けたり、余分なボルトを減らすなどして重量を抑える。

・同社は25年以降に電気自動車(EV)をインドや日本などで順次投入する計画をすでに公表している。

・車を軽量化すれば、電池は少なく軽く、モーターも小さくでき、レアアースなどの使用も少なくて済む。同社は軽量化した電動車用を前提に48ボルトの電池も開発している

元記事:https://jp.reuters.com/business/autos/SG6MYAWKNJIZXIM7ECSS47VG3Y-2024-07-17/

—————————————————————————————–

2024.07.17 ニュース

愛知で自動車技術展 過去最大規模、燃料電池車に熱視線

・自動車関連の技術展「人とくるまのテクノロジー展」(主催:自動車技術会)が17日、Aichi Sky Expo(愛知県常滑市)で開幕した

・水素を充填して走るホンダの燃料電池車にAC充電機能をプラスしたSUV「CR-V e:FCEV」、トヨタ自動車のクラウンセダンHEV、ケルの車載向けコンセプト製品、アンシス・ジャパンのAI(人工知能)による製品設計、ダッドの「カーライフシミュレーター」などが注目されていた。

・出展者からは、「開発や設計関係者からの引き合いが強い」「水素関連で関心が高い」などの声が聞かれた。

元記事:https://dempa-digital.com/article/575653

—————————————————————————————–

2024.07.16 ニュース

藻類が次世代の再生可能エネルギー源として注目を集める

・カナダのコンコルディア大学の研究チームは2024年6月11日、化石燃料への依存から持続可能なエネルギー生産へと移行するため、藻類の光合成過程からエネルギーを採取する方法を開発したと発表

・「マイクロ光合成パワーセル」と呼ばれるこの技術は、藻類を特殊な溶液に懸濁し、光合成過程からエネルギーを抽出して小型のパワーセルに収容する。適切にセットアップすれば、IoTセンサーのような低電力デバイスに十分なエネルギーを供給できるという。

・マイクロ光合成パワーセルは、光合成で生成する酸素と電子のうち、電子を補足することで発電する。大気中の二酸化炭素を吸収して電流を発生させ、副産物は水だけだ。アノード側とカソード側は、ハニカム状のプロトン交換膜で仕切られている。膜の両側には微小電極が設置され、それぞれのチャンバーの大きさは20×20×4mmと小さい。アノードチャンバーには2mLの溶液に懸濁した藻類を設置し、カソードチャンバーは電子受容体の一種であるフェリシアン化カリウムで満たされている。

・藻類が光合成により電子を放出すると、電子は膜の電極を介して集められ、伝導して電流が発生する。一方、プロトンは膜を通ってカソード側に侵入し、フェリシアン化カリウムを還元する。人間と同じように藻類も常に呼吸しているため、電子は継続して採取され、発電は止まることがない。

元記事:https://fabcross.jp/news/2024/20240716_algae.html

—————————————————————————————–

2024.07.16 ニュース

トタルとSSE、EV充電の合弁立ち上げへ 英・アイルランド展開

・ランスのエネルギー大手トタルエナジーズと英同業スコティッシュ・アンド・サザン・エナジー(SSE)は16日、折半出資の合弁会社「ソース」を立ち上げ、電気自動車(EV)向け急速充電事業を展開すると発表

・英国とアイルランドで市場シェア20%の獲得を目指す。

・計画によると、ソースは今後5年間に英とアイルランドで急速充電拠点を最大3000カ所設置・運営する。両社の親会社から調達した再生可能エネルギーを供給する。

・出力は150キロワットの直流方式で、一般的なEV電池をゼロから100%まで充電するのに要する時間は30分から1時間。

・トタルエナジーズは投資総額を明らかにしなかったが、直流方式の急速充電拠点を3000カ所設置する費用は現時点で3億ユーロ程度だと説明した。

・両社は既にスコットランド最大の洋上風力発電施設「シーグリーン」で提携している。トタルは既にロンドンとその周辺地域で2500カ所、欧州大陸で約6万5000カ所の充電拠点を運営しているが、大半は充電に時間がかかる交流方式を採用した普通充電施設

元記事:https://jp.reuters.com/markets/commodities/GEZ4VDKPYZP3XOXUYLJ54C4WGQ-2024-07-16/

—————————————————————————————–

2024.07.15 ニュース

「燃料電池トラック」受け入れに地域差? 米国で活発化するも欧州市場からは撤退するメーカーも……

・「水素社会」の実現は化石燃料への依存から脱却する上で重要とされ、特に大型トラックの脱炭素では燃料電池が本命技術ともいわれる。ただ、北米で燃料電池トラックの販売台数を伸びるいっぽう、バッテリーEVを重視する欧州からは撤退するメーカーが出るなど、地域差が生じているようだ。

・北米市場は日本や欧州と比べて商用車の走行距離が長く、BEVトラックによる輸送の電動化が難しい。ゼロ・エミッション車で500マイル(約800km)の航続距離を実現するには、車両価格の高さを考慮してもFCEVのほうが現実的になっている。

・また、北米は大型車による輸送がほぼトレーラ化されているため、航続距離という問題さえクリアできればFCEVでもディーゼル車と同じような運行が可能だ

元記事:https://bestcarweb.jp/fullload/920757

—————————————————————————————–

2024.07.13 コラム

「空飛ぶクルマ」は九州から離陸する?JR九州の「事業性の調査」が業界の未来を左右する理由

・ベンチャー企業のスカイドライブとJR九州が都内で7月4日、「空飛ぶクルマ」の運航を目指した連携協定締結を発表

・発表資料には「両社で空飛ぶクルマの実用化による誘客促進、地域活性化等を推進するため、事業スキームや導入エリアなどについて、さらに具体的かつ詳細な事業可能性の検討を行い、JR九州の持つ鉄道駅や商業施設等を活用した空飛ぶクルマ運航ルート開設の実現を目指す」とある

・要は、ユースケース(実用化に向けた具体的なシナリオ)を徹底的に洗い出すということだ

・JR九州が空飛ぶクルマに投資することになれば、スカイドライブに限らず空飛ぶクルマ関連市場全体にとって大きなプラス要因になる。一方、投資を見送れば同市場全体に対するマイナスの影響は計り知れない。

・今年度はまさに、空飛ぶクルマ市場の未来に向けたターニングポイントになると言えるだろう

元記事:https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/82016

—————————————————————————————–

2024.07.13 コラム

標準化で世界リード AI・量子…日本主導の国際規格づくり後押し 国家戦略の策定進む

・6月に標準化の国際交渉の経験がある人材をまとめたデータベースを開設。来春にも日本企業の標準化への対応を支援する新たな国家戦略を策定する。人工知能(AI)や量子といった成長分野で国際規格を巡る競争が激しさを増しており、日本が主導権を握れるよう後押しする

・国際規格として承認されるには、国際電気標準会議(IEC)や国際標準化機構(ISO)などの国際機関が開く国際会議で認められる必要がある。企業が提出した企画案について、専門家らの議論を経て参加国の投票が行われ、多数を得れば承認される。

・国際標準化の成否は国際交渉にノウハウのある人材が左右する。技術的な専門知識や語学、ロビー活動のための人脈など、必要な能力は多岐にわたる。企業が専門人材を育成するのは難しい。

・こうした中、政府は5月に有識者らで構成する「国際標準戦略部会」を設置。人材や支援基盤などの課題について議論し、来春にも必要な支援策を盛り込んだ「国家標準戦略」を策定する

元記事:https://www.sankei.com/article/20240713-3DTXG73BF5ICXC2P7DFYONVQFQ/

—————————————————————————————–

2024.07.11 ニュース

中国】「政府調達で公平性向上を」 日本商会、中国政府に要望書

・中国に進出する日系企業でつくる中国日本商会は10日、中国政府にビジネス環境の改善を求める意見書「中国経済と日本企業2024年白書」を発表した。政府調達や標準の策定で国内企業と外資企業が公平に扱われるよう要望

・具体的には、公平競争の阻害となっている各種制度の見直し、政府調達や標準の策定での国内企業と外資企業の公平な待遇、知的財産権制度の一層の改革を求めた

・中国商務省は23年8月に半導体材料となるレアメタル(希少金属)のガリウムとゲルマニウム、同年12月に電気自動車(EV)向けリチウムイオン電池の材料に使われる一部の黒鉛(グラファイト)の輸出規制をそれぞれ発動。このため輸出許可の申請が停滞するケースが見られるという。白書はこれを念頭に、申請の円滑化と認可所要時間の短縮を求めた

元記事:https://nordot.app/1183815868979167234?c=113147194022725109

—————————————————————————————–

2024.07.10 コラム

【資料付】過熱する「EV貿易戦争」、それなのに欧米メーカーは中国企業に歩み寄り?

・世界のEV販売が低迷していると言われる中、中国企業が欧米進出を加速させ、存在感はより一層高まっている。一方、欧米では中国製自動車への関税を検討するなど自国市場からの締め出しをもくろむ半面、欧米メーカーは中国メーカーとの関係を深めようとする動きも見せる。今回、名古屋大学 客員教授 野辺 継男氏が自動車業界の関係各者向けにまとめたレポートから重要項目を抜粋し、EV市場の動向を紹介する

元記事:https://www.sbbit.jp/article/st/143525

—————————————————————————————–

2024.07.09 ニュース

環境産業、市場規模が118兆8824億円に 2022年統計で前年比4%増

・環境省は7月4日、2022年の国内環境産業の市場規模・雇用規模・輸出入額・付加価値額・経済波及額などについて推計した結果をまとめた報告書を公表した。これによると、2022年の国内環境産業の市場規模推計は118兆8824億円で、前年比4.0%の増加、2000年(62.5兆円)の約1.9倍となった。

・全産業に占める環境産業の市場規模の割合は、2000年の6.6%から2022年には10.7%まで増加し、環境産業が日本の経済成長に与える影響が大きくなっている。「環境汚染防止」「地球温暖化対策」「廃棄物処理・資源有効活用」「自然環境保全」の分野別では、2000年以降、特に、地球温暖化対策分野が大きく増加している。

元記事:https://www.kankyo-business.jp/news/221e57bf-a414-4d43-a31a-b45c3e951b17

—————————————————————————————–

2024.07.08 ニュース

ベトナム、優遇措置の不備で大型外国投資が実現せず=計画投資省

・ベトナム計画投資省は、十分な投資優遇措置がないことが原因で米インテルや韓国LG化学など多国籍企業による数十億ドル規模の投資を逃したと分析している。

・先月29日付の文書をロイターが確認した。

・インテルはベトナムでのプロジェクトに33億ドルの投資を申し入れ、15%の現金支援を要請した。ただその後同社はプロジェクトをポーランドに移すことを決定した。

・LG化学もベトナムへの投資を見送りインドネシアでの電池生産プロジェクトを決定した。同社は投資コストの30%の支援を求めていた。

・計画投資省は「最近多くの大企業が投資機会を模索していたが、ベトナムには投資支援に関する規則がないために他国への投資を決めた」と指摘している。

・ベトナムは世界的企業の重要な製造拠点で、成長を外資に大きく依存している。外資系企業は輸出総額の約70%を占めている。

元記事:https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/AJ4RAVIOQ5P5HHZD3MAQOPDZUM-2024-07-08/

—————————————————————————————–

2024.07.08 ニュース

住友電工、スペインに高電圧ワイヤハーネス新工場開設。欧州電動車市場拡大に対応

・住友電工はスペインに高電圧対応のワイヤハーネスを製造する新工場を開設する

・新工場は同国クエンカに立地し、2025年末をめどに稼働する予定となっている。

新工場はドイツ子会社のスミトモエレクトリックボードネッツェが開設。他社が所有していた既存建屋を購入し、一部を改修した上で高圧ハーネスの製造に用いる。約350人の従業員を雇用し、スペイン国内にあるフォルクスワーゲングループの拠点向けに製品を供給する予定となっている。

・住友電工では25年度をゴールとする中期3カ年計画で、自動車をはじめとするモビリティ関連の領域を、成長をけん引する注力3分野の一つとして位置付けている。その中で電動化や運転自動化などCASEを支えるモビリティシステムの進化への取り組みを進める方針。電動車向け部材などの拡販に力を入れていく考えだ。

元記事:https://www.japanmetaldaily.com/articles/-/152429

—————————————————————————————–

2024.07.05 ニュース

水電解装置の省イリジウム化競争、東京ガスが世界の先頭集団へ

・東京ガスは2024年7月、水を電気分解して水素を取り出す水電解装置に用いる、レアメタルのイリジウム(Ir)を用いた触媒層付き電解質膜(Catalyst Coated Membrane:CCM)で、世界トップクラスの省Ir化を達成していることを明らかにした

・東京ガスは、燃料電池の量産製造技術を持つSCREENホールディングスと共同で、プロトン交換膜(Proton Exchange Membrane:PEM)形水電解装置に使われるCCMを開発している。新聞紙を刷る輪転機に似た、ロール・ツー・ロール(R2R)式で量産することを目指している(図1)。しかも、以前からCCMの大型化と、酸素発生極(アノード)で用いるIr触媒の省Ir化を並行して進めており、大型化については現時点では寸法が25cm×50cm(電極面積1200cm2超)のCCMを開発済み。2024年度中にも、これを70cm超角(5000cm2)に拡大する計画

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/09490/

—————————————————————————————–

2024.07.05 ニュース

ソニーEV、ホンダと車台共有 開発費抑え機能勝負

・EVの車台は電池やモーターの取り付け方や配置次第によって、走行性能などが大きく変わる。 電池やモーターを効率的に積むためにはガソリン車の車台をそのまま使えず、EV用に一から設計し直す必要がある。

・ホンダとソニーは電気自動車(EV)用の車台を共通化する。2026年に両社がそれぞれ北米で発売する車種から導入する。車台は車の骨格で、EVでは開発費が1000億円以上必要とされている。中国勢を中心に世界でEVの価格競争が激しさを増す。コスト競争力を高めるために、企業間で連携する動きが広がってきた。

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0191Q0R00C24A5000000/

—————————————————————————————–

2024.07.05 ニュース

CDP、スコープ3で「重大なリスク」警告 削減目標設定済はわずか15%

・CDPは6月25日、ボストンコンサルティンググループ(BCG)と共同で作成した最新リポートを公開

・リポートによると、2023年の企業のサプライチェーンにおけるGHG排出量(スコープ3)は、直接的な事業からの排出量(スコープ1、2)の26倍となった。中でも製造・小売り・材料部門からの上流排出量は、2022年に欧州連合(EU)で排出されたCO2の1.4倍に上った。

元記事:https://www.kankyo-business.jp/news/bcbc27c7-3c6d-4e54-aa97-fc65213ec663

—————————————————————————————–

2024.07.05 ニュース

九州電力が既存ダムを「巨大蓄電池」に、再エネ余剰電力でくみ上げ

・国土交通省九州地方整備局と九州電力は、2つの既存ダム間で貯水をくみ上げ、その水を落下させて電力をつくり出す揚水発電の導入に向けて検討を始めた

・下流の貯水場からポンプで水を引き上げて、その水の落下エネルギーで発電する手法を揚水発電と呼ぶ。今回の場合、2つのダムを管路でつないだ上で、電力需要が少ない時期に下流側の松原ダムから下筌ダムに水をくみ上げておき、電力の必要性が高まるタイミングで落水させて電気をつくる。設備の整備費用などを調査して、導入可能性について検討を進める

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00142/01931/

—————————————————————————————–

2024.07.05 ニュース

中国の新エネ車、普及率が4割に 充電スタンド992万基:24年5月

・中国の新能源汽車国家大数拠聯盟((National Big Data Alliance of New Energy Vehicles)によると、2024年5月の新エネルギー車(NEV)の販売台数は前年同月比33.3%増の95万5000台、市場普及率は39.5%だった

・1~5月の駆動用バッテリーの累計搭載量は、前年同期比34.6%増の160.5ギガワット時(GWh)だった。内訳は、三元系電池が51.1GWhで全体の31.9%を占め、リン酸鉄リチウム電池が109.3GWhで68.1%を占めた。

・中国充電連盟(EVCIPA)によると、24年5月末現在の中国の充電スタンド設置数は計992万4000基で、内訳は公共スタンドが304万9000基、自家用スタンドが721万7000基だった。バッテリー交換ステーションは計3751カ所で、うち454カ所が浙江省に設けられ、中国全体の12.1%を占めてトップとなった

元記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/386b94a9ba681d6019083f9adfb0e700ce8cf4e2

—————————————————————————————–

2024.07.04 コラム

熱気「元年」迎えたEV・FCVトラック、普及へのカギは?

・米国で電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV)タイプのトラック導入に向けた動きが活発化している。独ダイムラー・トラックは米国向けEVトラックで積載量を増やしたモデルを追加。ノルウェーのヘキサゴンプルスは2024年後半に量産を始める米国向け大型EVトラックを5月の展示会で公開した。ホンダは米ゼネラル・モーターズ(GM)と共同開発した燃料電池システム搭載のコンセプトトラックを発表するなど「EV・FCVトラック元年」の様相を呈している

・5月下旬に米ラスベガスで開かれた商用車のクリーン技術に関する展示会「ACTエキスポ2024」では「提携やM&A(合併・買収)が盛んな業界の動向が目立った」(関係者)。協業により機を逸することなく需要を取り込もうとする各社の戦略が透けて見える

・大型トラックは積載量が多く長距離を走る。EVの大型トラックの場合、多くの電池容量を必要とするなど電動化では不利な点もある。ただ、運輸業務ではEV大型トラックの導入が着々と進みつつある

・環境規制の強化がEV・FCVの普及やインフラ整備を加速させる可能性もある。カリフォルニア州大気資源委員会(CARB)は、同州で販売される新車トラックに占めるゼロエミッション車(ZEV、排出ゼロ車)の割合を段階的に引き上げる規制「アドバンスド・クリーン・トラック(ACT)」を制定

・マークラインズの菅野知宏チーフコンサルタントはEV・FCVトラックの普及について「ACTと同等の法規の全米展開という国策にかかっている」と指摘。他方で「EV・FCVのコスト高、インフラ不足の克服もやはり普及のカギを握る」と説明する

元記事:https://newswitch.jp/p/42121

—————————————————————————————–

2024.07.04 インタビュー

中小企業「脱炭素経営」未実施は重大なリスクに まずは省エネに着手を

・日本政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」実現には、大企業のみならず中小企業の脱炭素化が必須だ。国による補助金やモデル事業の推進により、脱炭素経営へシフトした中小企業も一定数存在しているものの、さらなる裾野の拡大が望まれる。環境省・脱炭素ビジネス推進室室長の杉井 威夫氏に、中小企業の脱炭素化の現状や必要性などについて聞いた

・「日本における中小企業のGHG排出量は、1.2億から2.5億トンと推計され、日本全体の1、2割弱を占めています。割合としてはあまり多くない印象を持つかもしれませんが、サプライチェーンを構成する中小企業による脱炭素化の取り組みは、取引先である大企業に影響を及ぼすため、日本の産業構造上、不可避です。政府による旗揚げ後、まずはスコープ1、2の削減から着手した大企業も、サプライチェーン全体(スコープ3)での排出量削減へと動き始めており、その動きは今後、ますます加速していきます」

・2022年、グローバルサプライチェーンに対して2030年までに脱炭素化することを要請したAppleの発表以降、日本国内でも大企業がそのサプライヤーに対して削減目標の設定を行うなど、追従する動きも出てきている。脱炭素化に取り組まない、あるいは取り組みが不十分である企業はサプライチェーンから排除される可能性すらあると杉井氏は指摘する。

図:「地域ぐるみでの支援体制構築ガイドブック」(出所:環境省)

元記事:https://www.kankyo-business.jp/column/00ee9bc6-eab4-444d-88af-4f38347ebaba

—————————————————————————————–

2024.07.04 ニュース

BYD、タイにEV新工場 「自動車王」と日本車の牙城攻略

・中国電気自動車(EV)大手の比亜迪(BYD)は4日、タイで新工場を稼働した。海外で初の本格的な乗用車工場となる。タイでは車の電動化の流れに乗り中国勢のEV販売が伸びている。本命のBYDが生産網を整えることで、高いシェアを持つ日本勢への追い上げが激しくなる

・BYDは車載電池など主要部品を生産するほか、プレスや塗装も手掛ける。輸送や組み立てにかかるコストを抑え、車の価格を引き下げる余地が大きくなる。

・中国勢では長城汽車や、上海汽車集団系の「MG」もタイで現地生産に乗り出している。広州汽車集団や重慶長安汽車も工場の新設を表明

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGS188MB0Y4A610C2000000/

—————————————————————————————–

2024.07.03 ニュース

脱炭素電源、支援加速を強化 GX国家戦略会議、首相方針

・政府は2日、GXを進めるための国家戦略の策定に向けた有識者会議を開いた。

・IT大手の幹部や識者ら6人が参加し、デジタル技術や人工知能(AI)の発展が社会に与える影響や、電力需要の増加に伴う送電網の整備について話し合った。

・岸田文雄首相は、再生可能エネルギーや原発など脱炭素電源への支援強化や、ペロブスカイト太陽電池をはじめとする次世代技術の実装を加速する方針を示した。今後も議論を重ね、「GX実行会議」で2040年を目標にした脱炭素や産業政策の道筋をまとめる。

元記事:https://www.asahi.com/articles/DA3S15973039.html?iref=pc_ss_date_article

—————————————————————————————–

2024.07.03 ニュース

中国】車業界がハンガリーを要衝に 工場急増へ、際立つ親密外交

・中国自動車業界がハンガリーを欧州事業の要衝に位置付けている。車載電池企業を中心に業界企業は同国での工場建設を積極化。ハンガリーがもともと自動車業界の優良投資地であることに加え、同国が中国との関係を深めていることが背景にある。欧州連合(EU)が中国製品への課税を強化する流れにある中、ハンガリー生産は有力な関税回避策にもなる。

・車載電池の世界1位と2位がともにハンガリーに工場を設ける。1位の寧徳時代新能源科技(CATL)は22年に工場建設計画を発表し、23年に着工した。26年に出荷を開始する予定。2位の比亜迪(BYD)は23年に工場を着工した

・世界トップ10社に入る欣旺達電子(SUNWODA)も23年に建設計画を発表。同じくトップ10の恵州億緯リ能(EVEエナジー)は、23年に着工しており、26年の稼働を目指している。

・車載電池企業の動きは川上の電池材料企業のハンガリー投資を誘発。車載電池用セパレーターを生産する雲南恩捷新材料は先月、ハンガリー工場の拡張計画を発表した。

・自動車工場も設置する。「新エネルギー車(NEV)」の世界大手でもあるBYDは23年末、ハンガリーに乗用車工場を設置すると発表した。同社にとって欧州初の乗用車工場となる。

元記事:https://nordot.app/1180916757394915493?c=113147194022725109

—————————————————————————————–

2024.07.02 ニュース

ヨーロッパの港湾に「中国製EV」が大量滞留の背景

EV販売が失速、中国メーカーの輸出拡大に暗雲

・ヨーロッパの港に滞留する中国車については、実は現地メディアが先に報道している。自動車業界紙のオートモーティブ・ニュースの欧州版は4月15日、複数の自動車メーカーがヨーロッパの港で広大なヤードを借り上げて輸入車の臨時保管場所にしており、その大部分が中国車だと報じた。

・この記事によれば、ドイツ政府がEVの購入者に支給していた補助金を2023年12月に打ち切り、ヨーロッパ最大のEV市場であるドイツの需要が冷え込んだため、行き場を失った輸入車が港に滞留しているという

・そんな中、ヨーロッパでは中国車への逆風がさらに強まっている。EU(欧州連合)の政策執行機関である欧州委員会は、中国製EVに対する反補助金調査を進めており、高率の追加関税を課すとみられているからだ

・さらに追い打ちをかけているのが、ヨーロッパでのEV販売が(ドイツ以外でも)全体的に減速していることだ

・とはいえ、中国車の滞留はそれだけが理由ではない。ヨーロッパの港湾や自動車物流業界は、そもそも輸入車の急増に対応できる余力がなかった。前述のオートモーティブ・ニュースの報道によれば、自動車運搬用のトレーラーが不足していることも、荷揚げされたクルマを港から運び出せない要因の1つだという

元記事:https://toyokeizai.net/articles/-/764085

—————————————————————————————–

2024.07.02 ニュース

CO2排出量を把握できている中小企業はわずか7.8% 民間調査結果

・GDXリサーチ研究所(東京都渋谷区)は6月28日、中小企業経営者990人を対象としたESG経営に関する実態調査の結果を公表

・調査の結果、約2年前の調査からほぼ変化がなく、自社の実態把握に関して、中小企業の取り組みは大きく進んでいないことが明らかになった。

・調査ではまず、自社領域(スコープ1、2)におけるCO2排出量の把握状況について聞いた。

その結果、「使用量のデータを数値で把握し、文書による記録および保存している」割合はわずか7.8%で、「実態の把握には至っていない」割合は72.5%となった。

元記事:https://www.kankyo-business.jp/news/48f8b534-e6c8-41dc-a55a-7a90cdb8112a

—————————————————————————————–

2024.07.02 ニュース

【インド】パナ、印新興出資で電動車充電の新事業模索

・パナソニックは、インドで電動車の充電設備関連の新事業を模索している。電気自動車(EV)普及拡大の可能性を背景に、6月28日にはグループ会社を通じ、電動二輪・三輪向け電池交換事業を展開するスタートアップのバッテリー・スマートに出資したと発表。まずは、インドのモビリティー市場で高いシェアを誇る二輪車や三輪車関連の事業性を探る構え。

・バッテリー・スマートによると、米投資ファンドのリープフロッグ・インベストメンツが幹事となり、三菱UFJ銀行などとともに計6,500万米ドル(約104億8,000万円)を出資した。パナソニック単体での出資額は非公表。バッテリー・スマートは、5月には1,000カ所目となる電池交換所を設置しており、資金調達を元に電池交換網をさらに拡大する予定だ。

・従来、電動車には蓄電池が内蔵されており、初期費用が割高になるなどの課題があった。近年は、可搬型の蓄電池を交換できる電動車が登場し、電池交換事業者の参入が相次いでいる

元記事:https://www.nna.jp/news/2676417

—————————————————————————————–

2024.07.02 コラム

世界で排ガス規制が厳格化、トヨタはエンジン開発継続もホンダは完了宣言

・各国で自動車の排ガス規制が厳しさを増しており、自動車メーカーは対応に追われている。エンジンは今後も存続できるのか。自動車メーカーによってエンジン戦略に違いが見えてきた

・自動車メーカーがエンジン開発の転換点として、特に重要視している排ガス規制は、2つある。欧州委員会(EC)の新環境規制「Euro 7(ユーロ7)」と、米国環境保護庁(EPA)の新規制案だ。いずれも2020年代後半から発効する見通しだ

・従来は、室内において路上走行を再現するシャシー・ダイナモ・メーター上で測定するのが一般的だったが、ユーロ7からは路上走行にて排ガスを測定するRDE(Real Driving Emissions)試験を全面的に導入する。

・実際の走行条件に近いRDE試験は、室内で測定する従来の試験よりも、温度や路面状況の幅が拡大し、「既存のエンジン車にとって認証を得るのが非常に難しくなる」(日系自動車メーカーのエンジ・ン技術者)と言う。

一方EPAは、2024年3月に新排ガス規制(Tier 4)の最終案を公表した。2027年から2032年にかけて段階的に規制を厳しくしていく方針だ。乗用車と小型商用車においては、2032年に現行規制から約56%の二酸化炭素(CO2)の排出量削減を求める

・エンジン開発の方針は現在、2極化している。(1)性能やコストを重視して、効率を磨く(2)効率はある程度犠牲にしてでも、メーカーの象徴的なエンジンを残して差異化する──の2つである。

・このうち、(1)の効率を重視しているのが、トヨタやホンダ、日産自動車だ。一方、マツダやSUBARU(スバル)は(2)の象徴的なエンジンに力を入れている

図:欧州と米国の新環境規制の概要

2020年代後半から導入する。(出所:ドイツIAVの資料に日経Automotiveが加筆)

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/09466/

—————————————————————————————–

2024.07.01 ニュース

経産省、レアメタルなど再生材利用の義務拡大

政府はプラスチックやレアメタルの再生材利用促進に向けた施策を検討する。経済産業省は27日開催の有識者会議で、昨年3月に策定した「成長志向型の資源自律経済戦略」の実現に向けた制度見直しに関する中間とりまとめ案を提示。プラスチックなどの再生材利用に関する義務拡充や、レアメタルを含む工程端材の再利用義務導入を盛り込んだ。委員からは、再生材利用率に偏重した施策にならないようにすべきとの指摘も挙がった。

元記事:https://www.japanmetal.com/news-h20240701136205.html

—————————————————————————————–

2024.07.01 コラム

中国自動車業界「過当競争」が止まらず深まる分断

ファーウェイが安売り批判、BYDは自由競争主張

・「中国の自動車メーカーは2023年以降、国内市場での販売価格を20~30%も値下げした。にもかかわらず、新型車に搭載される(先進運転支援システムなどの)技術は進化し続けている。これは中国でしか見られない現象だ」

・中国自動車市場の過当競争の背景にはさまざまな要因がある。事態がエスカレートするきっかけになったのは2023年1月、EV(電気自動車)大手のテスラが中国市場での販売価格を大幅に値下げしたことだった

・すると中国首位の比亜迪(BYD)が、価格を同クラスのエンジン車並みに引き下げた新型車を相次いで投入。テスラとBYDの価格攻勢にさらされ、同業他社は赤字覚悟で追随せざるをえなくなった。こうして、値下げが値下げを呼ぶ悪循環が現在も続いている。

・中国市場の現状をめぐっては、ファーウェイとBYD以外のメーカーの経営者にも意見の相違が目立ち、業界の分断が深まっている

元記事:https://toyokeizai.net/articles/-/763927

—————————————————————————————–

2024.06.30 ニュース

二酸化炭素をほぼ100%の効率でクリーン燃料に変える安価な方法

・米シカゴ大学の研究チームが、安価で豊富に存在する亜鉛触媒を使用し、ほぼ100%の効率で二酸化炭素(CO2)をクリーン燃料や有用化学物質に変換する方法を開発した

・同研究成果は2024年5月24日、「Nature Catalysis」誌に掲載された。

・CO2の電気化学還元反応は、再生可能エネルギーの電力により、有機溶媒に溶解したCO2を化学物質の原料である一酸化炭素(CO)に変換できる。

・しかし、CO2還元反応は、溶媒中の少量の水を介して、競合する水素発生反応によってしばしば阻害される。また、不純物として生成する炭酸塩が、COの生成効率を下げる原因となっている。

・研究チームは、有機溶媒に酸添加剤を使用し、競合反応を支配する水分子を操作してCO2還元効率を上げる方法を発見した。溶媒中の強い水素結合ネットワーク内に水を閉じ込め、CO2還元の競合反応を抑制できることを示した。

・同研究では、金触媒を使用し、3Mという高濃度の水が含まれていても、ほぼ100%のCO生成効率を達成した。さらに、弱酸性条件下で、土に豊富に含まれる亜鉛触媒を使用し、長期間にわたって炭酸塩による損失を生じることなく、CO生成効率の維持に成功した。

元記事:https://fabcross.jp/news/2024/20240629_greenhouse-gases.html

—————————————————————————————–

2024.06.29 ニュース

中国、レアアース「国家所有」と明記 管理条例10月施行

・中国政府は29日、レアアース(希土類)を国家所有と明記した管理条例を10月1日に施行すると発表した。ハイテク製品などに欠かせないレアアースを戦略資源と位置づけ、サプライチェーン(供給網)全体の統制を強化する。半導体で対中包囲網を敷く米国に対抗する。

・レアアース管理条例第1条で「国家の資源と産業の安全保障のために同条例を制定する」と強調した。

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM2936E0Z20C24A6000000/

—————————————————————————————–

2024.06.29 ニュース

サウジアラムコ、ルノー・吉利の合弁に1300億円出資

・サウジアラビアの国有石油会社サウジアラムコは28日、仏自動車大手ルノーと中国の浙江吉利控股集団が設立した内燃機関車のエンジン生産などを手がける合弁会社に、10%を出資すると発表した。出資額は7億4000万ユーロ(約1300億円)。低炭素燃料の技術開発などで協力する。

・出資するのはルノーと吉利が5月31日に設立を発表した「ホースパワートレーン」。ハイブリッド車(HV)の駆動装置の開発製造などを手がける。アラムコの出資後もルノーと吉利はそれぞれ45%の株式を保有する。

・サウジは世界有数の原油輸出国だが、脱炭素化の進展で化石燃料の需要が長期的に減少すると見越して水素や合成燃料の開発・生産も進めている。

・アラムコのアハマド・アルコウェイター上級副社長は発表で「アラムコの投資は低炭素の内燃機関の開発に直接貢献する」と強調した。ルノーのルカ・デメオ最高経営責任者(CEO)は「自動車産業の炭素排出削減は単独では行えない。最高のプレーヤーが力を合わせる必要がある」と指摘した。

・ホースパワートレーンは世界各地に17の生産拠点と5つの研究開発(R&D)拠点を持ち、年間150億ユーロの売上高を見込んでいる。ルノー、吉利だけでなく、日産自動車や三菱自動車、吉利傘下のスウェーデンのボルボ・カーなどにも製品を供給する。

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC2925T0Z20C24A6000000/

—————————————————————————————–

2024.06.28 ニュース

中国のEV生産、今年1千万台突破=識者

・中国科学技術協会の万鋼主席(元中国人民政治協商会議全国委員会副主席)は26日、遼寧省大連市で開催されている夏季ダボス会議で、中国の今年の電気自動車(EV)生産台数が1,000万台を突破するとの見方を示した。前年から少なくとも49%増える計算

元記事:https://www.nna.jp/news/2675125

—————————————————————————————–

2024.06.28 ニュース

中国から地球上最強コスパの新星EV現る! IMモーターL6の驚くべきスペックとは

・中国のIMモーターが、新型EVセダンであるL6の正式発売をスタート。固体電池を搭載することで航続距離1000km以上を実現しながら、エルクテストで前人未到の時速90kmオーバーを実現。4輪操舵機能、市街地ADASなどあらゆる装備内容を盛り込んで、すでに1万台以上の注文台数を獲得

・IMモーターについては、中国最大の国有自動車メーカーであるSAICが立ち上げたプレミアムEV専門ブランドであり、2022年中旬に初めてのEVセダンであるL7の納車をスタートさせながら、2023年初頭にもL7のSUVバージョンであるLS7の納車をスタート。

・他方で、このプレミアムEVセグメントについては、現在テスラやLi Auto、NIO、さらにはファーウェイやシャオミなどさまざまなプレイヤーが乱立していることで、そのブランド力こそが重要なファクターとなっています

・そのIMモーターが2023年後半に正式発売をスタートしたのが、3車種目のミッドサイズSUVであるLS6の存在です。このLS6に関しては、最大電圧が875Vという超高電圧バッテリーを搭載することで超急速充電を可能としながら、内外装の装備内容を充実させることによってコスト競争力を大幅アップしました

・そのうえ、9月に正式発売がスタートする予定の、固体電池を搭載するLightyearグレードについては、航続距離1000km以上を実現することを確約。しかも10分間の充電時間で400km以上という航続距離を回復可能という充電性能も両立する見込みです

・そして、その値段設定が20万元切りを実現、日本円で431万円から購入可能という化け物級のコスパを実現してきている様子が見て取れます

元記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/5f3696e105774d8c145f9183f20555c03cf802ef

—————————————————————————————–

2024.06.27 ニュース

重力を用いて超高層を「電池」に

・米大手設計事務所のスキッドモア・オウイングス・アンド・メリル(SOM)は2024年5月30日、重力蓄電システム(GESS)を手掛けるスイスのエナジー・ボールト・ホールディングスと戦略的パートナーシップを結んだと発表

・GESSとは、物の重さを利用してエネルギーを貯蔵・放出する技術を指す。余剰電力などでブロックなどを持ち上げて位置エネルギーとして蓄え、落下する際のエネルギーでタービンを回して発電する。

・協業は既に始まっており、パートナーシップの締結に合わせて次世代版のプロトタイプを公表した。そのうちの1つは超高層ビルにGESSを組み込んだものだ

・エナジー・ボールトによれば、プロトタイプの超高層ビル1棟で数GWhの蓄電が可能だ。超高層ビル自体だけでなく、隣接するビルにもエネルギー供給ができる水準だという

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/na/18/00204/061900014/

—————————————————————————————–

2024.06.27 ニュース

安価にキャパシター容量を向上させる電極を開発

・東北大学とAZUL Energyらによる研究グループは2024年6月、鉄アザフタロシアニン(FeAzPc-4N)を活性炭にまぶし、分子レベルで吸着させたキャパシター用電極を開発したと発表

・この電極を用いれば、ナノ炭素を用いるスーパーキャパシター並みの容量を安価に実現できるという

・研究グループはこれまで、FeAzPc-4Nを炭素粒子に分子吸着させ、高い酸素還元反応(ORR)活性を示す触媒を開発、金属空気電池や燃料電池の正極触媒として、その応用を検討してきた。そして今回、FeAzPc-4Nを分子レベルで活性炭にまぶせば、キャパシターの疑似容量として活用できないかと考えた。

・実験では、FeAzPc-4Nと活性炭の混合比率が異なる電極を作製し、そのキャパシター性能を測定した。この結果、混合比が30%までは容量が線形に増加し、40%を超えると傾きが上昇することを確認した。混合比が60%になると、容量は907F/gACに達した。この値は、活性炭のみに比べ2.6倍だ。

元記事:https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2406/27/news069.html

—————————————————————————————–

2024.06.27 ニュース

日米韓、補助金要件共通に

商務・産業相会合、半導体や蓄電池

・日本と米国、韓国の3カ国は26日、ワシントンで初の商務・産業相会合を開いた。半導体や蓄電池などの重要物資について補助金や政府調達に関する要件の共通化を進めることで合意した

・対中国を念頭に同志国との供給網の結びつきを強める。

・3カ国は共同声明をとりまとめ、半導体など重要分野で「強靱(きょうじん)で信頼性のあるサプライチェーンに関する原則を推進する」と明記

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGKKZO81684030X20C24A6MM0000/

—————————————————————————————–

2024.06.27 ニュース

中国のEV成功、価格競争とテスラ要因が原動力-補助金にあらず

・EVが環境や経済にとって極めて重要だと認識した中国政府は多額の資金を投入したが、同国のEV産業を後押しした原動力は外国企業だった。科学技術相を務めた万鋼氏はEVに投資することで外国ブランドの優位性を乗り越えられるよう早くから中国を後押ししてきたが、米テスラが2019年に中国で現地生産を開始すると、消費者の間で本格的な熱狂が起き、EVサプライチェーン全体の構築に拍車が掛かった

・中国ではイノベーションが合言葉となり、数多くのEVメーカーが誕生。各社がデザインやソフトウエア、他のハイテク機能でライバルを圧倒しようとしたが、その多くは淘汰(とうた)された。生き残りに成功した企業は効率的で、ハングリー精神も旺盛だ。今年の中国EV市場は、激しい価格戦争と過酷な競争で特徴付けられる

・ブルームバーグ・エコノミクスの地経学担当シニアアナリスト、ジェラード・ディピッポ氏はEV分野で中国は特定の国内チャンピオンを生み出そうとはしていないと指摘。「中国は勝者を欲しがったが、それを選びたくはなかった」とし、これは多彩なEV企業を誕生させ、自由に競争させる「百花斉放(ひゃっかせいほう)」型のアプローチだと分析する

・ユーラシア・グループのアナリスト、ハーバート・クラウザー氏は中国は電池で特に強みを持ち、同国のEVメーカーがライバル企業に対してコスト面で優位に立つ最大の理由になっていると話す。

・クラウザー氏は「中国の電池企業は海外の大手競合企業でさえ驚くような価格水準に達しており、EVの投入コストに関する従来の経済学を一変させる可能性がある」と指摘。この成功はEV電池に必要な原材料を確保するプログラムによるもので、「中国の政策も効果的であり、欧米の産業政策が恐らく今後も苦戦を余儀なくされる」分野だと語る

元記事:https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-27/SFPKZFT0G1KW00

—————————————————————————————–

2024.06.27 コラム

「部品再利用が日本産業を破壊する」、経済安全保障専門家が警告

・使用済みの製品から部品を回収して再び新品同様の製品として販売する「リマニュファクチャリング(リマニ)」。部品コストの削減やサーキュラーエコノミー(循環経済)、カーボンニュートラルを目的として取り組む企業が徐々に増えている。ところが昨今、ある別の目的でリマニが爆発的に拡大する可能性が出てきた。

・それが、部品の安定調達の観点だ。米中対立を発端として世界中でサプライチェーンの再構築が進む中、部品を国内で使い回して調達するリマニへの関心が各国で高まっている。半導体や電池、産業用ロボット、工作機械など品目によっては経済安全保障の強化につながるとの見方もある

・リマニを部品調達の中核に据えるという新たな潮流に対して、日本は他人事だとうかうかしていられない。中古部品の流通量が増えることで新品部品が売れなくなり、部品メーカーが大きな打撃を受ける可能性があるからだ。日本の高品質な製品となれば、なおのこと。長期間にわたって何度も再利用されてしまうと、影響の度合いは増すだろう。

・経済安全保障政策を起点とした事業戦略形成の専門家であるEYストラテジー・アンド・コンサルティングChief Economic Security Officerの國分俊史氏は日経クロステックの取材に対して、「海外主導でこのままリマニ市場が形成されれば、日本のサプライヤーが破壊的なダメージを受けることになる」と驚くべき予測を明かした。同氏は、ホワイトハウスや米シンクタンクでのヒアリングを通じて、水面下で動く米国のリマニ戦略とその思惑を知ったという

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/09456/

—————————————————————————————–

2024.06.26 ニュース

三菱重工、200キロ搭載の大型ドローン 2時間飛行目指す

三菱重工業はペイロード(最大積載量)が200キログラムという大型ドローン(無人航空機)の実機を、展示会「Japan Drone 2024」(会期:2024年6月5〜7日、会場:幕張メッセ)で初披露した。全長は約6メートルで物資輸送に向ける。有人ヘリコプターの代わりとして、民間での物流や安全保障の「デュアルユース(軍民両用)」を目指す。現在、実運用を見据えた実証試験などを行っているという

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC133GV0T10C24A6000000/

—————————————————————————————–

2024.06.26 ニュース

貿易経済安全保障局に

・経済産業省は25日、経済安全保障への対応を強化するため、「貿易経済協力局」を「貿易経済安全保障局」に改称すると発表した。その下に、経済安全保障政策課を新設する。7月1日付。「産業技術環境局」も「イノベーション・環境局」に改める。GX(グリーン・トランスフォーメーション)やスタートアップへの支援を強化する。商務情報政策局のもとに「電池産業課」を設け、蓄電池や太陽電池の産業を支援する。

元記事:https://www.asahi.com/articles/DA3S15967190.html?iref=pc_ss_date_article

—————————————————————————————–

2024.06.26 ニュース

独VW、米リヴィアンに8000億円投資 次世代EV共同開発

・自動車大手ドイツのフォルクスワーゲン(VW)は25日、米国の電気自動車(EV)新興、リヴィアン・オートモーティブに最大50億ドル(約8000億円)を投資すると発表

・リヴィアン本体に出資するほか、共同出資会社も立ち上げる。共同で次世代EVを開発するとしている

・共同出資会社で、ソフトが車の性能や機能を決めるソフトウエア・デファインド・ビークル(SDV)の開発を進めるとしている。EVの中核部品である電池やプラットフォーム開発は当初の協業には含まないが、「今後、他の協業を検討していく可能性はある」(リヴィアン)としている

・米国では、リヴィアンと同じくEV専業の新興企業であるフィスカーが18日、日本の民事再生法に相当する米連邦破産法第11条(チャプター11)の適用を申請した。最大手のテスラも含め、EVメーカーを取り巻く経営環境の厳しさが増している

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR2602L0W4A620C2000000/

—————————————————————————————–

2024.06.25 コラム

中国製EV、米欧は関税措置も日本は慎重 過剰生産には公正な市場ルールで対応

・中国には焦りが見え隠れする。足元ではEVの世界需要が失速し、関税が追い打ちをかける恐れがある。EVの車載電池などに使われるリチウムイオン電池は中国国内で過当競争となり、政府は6月に生産能力拡大を抑える方針を打ち出した。

・一方で、まだ中国製EVが多く入ってきていない日本は関税措置のような厳しい対応は取らない方向だ。そもそも主要な貿易相手国の中国と「関税を巡って貿易戦争に発展するとダメージが大きい」(政府関係者)

元記事:https://www.sankei.com/article/20240625-VI3MHTIEVVPJNC3AOUV4W47XSU/

—————————————————————————————–

2024.06.22 ニュース

中国EV、カナダも追加関税へ 低価格車の大量流入警戒

欧米各国が、中国製の安価な電気自動車(EV)への警戒を強めている。米国と欧州連合(EU)に続き、カナダも追加関税を課す検討に入ったと報じられた。中国政府は過去15年間で少なくとも2308億ドル(約37兆円)もの支援をEV育成に投じてきたともされており、巨額支援のもとで競争力を高めた車の流入を防ぐ動きは、今後も広がる可能性が高い

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN21EKI0R20C24A6000000/

—————————————————————————————–

2024.06.22 ニュース

南鳥島沖の「マンガン団塊」商業開発へ…東大と日本財団、20年代末までに

・東京大と日本財団は21日、日本の排他的経済水域(EEZ)内の小笠原諸島・南鳥島沖の深海底で、レアメタル(希少金属)を含む鉱物資源「マンガン団塊」が2億トン以上密集する鉱床を発見したと発表

・2026年にも1日数千トンの大規模採取を始め、20年代末までに年間300万トン規模の商業開発を目指すという

・同大などは今年4~6月、水深5500メートルの海底1万平方キロ・メートルに広がるマンガン団塊の一部を試験採取した。分析の結果、電気自動車の電池に使うコバルトやニッケルなどの希少金属が豊富に含まれていた。鉱床全体のコバルトの量は国内消費量の75年分とみられる。この鉱床を商業開発して利益を出すための採取量の目安は、年間300万トン。日本財団などは、早ければ年内にも国内企業で共同事業体を発足させる

元記事:https://www.yomiuri.co.jp/science/20240621-OYT1T50231/

—————————————————————————————–

2024.06.22 ニュース

新型急速充電リチウムイオン電池バスがブラジルに登場、わずか10分で満充電に

・ブラジルの鉱山企業Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineracao(CBMM)は19日、ブラジルのアラシャ市で、新型急速充電リチウムイオン電池技術およびこの新技術を応用したバスを発表

・今回公開された電気バスはCBMMと独フォルクスワーゲングループ・ブラジル支社、東芝が共同で開発したもので、ニオブチタン酸化物を負極材料とするリチウムイオン電池を採用することで急速充電を可能にし、わずか10分で満充電となり、満充電で最大走行距離約60キロメートルを達成している

元記事:https://news.biglobe.ne.jp/international/0622/rec_240622_9906163047.html

—————————————————————————————–

2024.06.21 ニュース

「4社に1社が、気候移行計画を策定」2022年から44%増 CDP公表

・CDPは6月19日、気候移行計画に関する最新リポートを公開し、環境情報開示をした企業のうち4社に1社が、1.5°Cに整合した気候移行計画を策定していることを明らかにした。

・36%は「25年までに策定予定」と回答

・気候移行計画とは、組織の資産や事業、ビジネスモデル全体を、1.5℃目標達成に整合性のあるGHG削減計画に移行させる方法を明確に示した、期限付きの行動計画。

元記事:https://www.kankyo-business.jp/news/76729129-07d9-47cf-b23f-f21e0307b399

—————————————————————————————–

2024.06.21 ニュース

EUが必要以上の中国EV供給網情報を収集=商務省報道官

・中国商務省の何亜東報道官は20日の記者会見で、中国の電気自動車(EV)輸入に関する欧州連合(EU)欧州委員会の調査に言及し、中国メーカーのサプライチェーン(供給網)の詳細情報が「必要な量を超えた」などと不満を表明した。

・この問題では、欧州委員会が12日、中国EVメーカーが不当に補助金を受けて欧州に廉価輸出していると問題視し、暫定的に最大38・1%の追加関税を課す方針を発表していた。

・何報道官は「EU側が収集した情報の種類や範囲、量は過去に例がない上に、(補助金額の範囲内で割り増し関税を課す)相殺関税の調査に必要な量を遥かに超えている」と述べた。

・何報道官によると、欧州委員会は中国自動車メーカーに対し、電池の原材料調達や部品製造、価格設定、販売ルート開拓に関する情報提供を「強制的に要求」したという。

・追加関税の発動は7月になりそうだが、何報道官は中国メーカーが全面的に協力しなかったとの主張について「根拠がない」と退けた。

元記事:https://jp.reuters.com/markets/oil/CE4SV2RLNFMHRMAXGTYYKOZKKE-2024-06-21/

—————————————————————————————–

2024.06.21 ニュース

芝浦工大、CO2をメタンに変換する反応器を開発

・芝浦工業大学(工学部分離システム工学研究室・野村幹弘教授)らの研究チームは6月19日、小型ボイラーから排出されるCO2などをメタン燃料に変換する反応器を開発したと発表

・反応器内の熱分布を抑制しながら、効率的にメタンを生成する。

・反応器を設計するにあたり、研究チームは、数値シミュレーションと実験的研究の両面からアプローチを行った。

元記事:https://www.kankyo-business.jp/news/742861b5-27c2-46ad-94b5-61db6b392447

—————————————————————————————–

2024.06.20 ニュース

風」の輸出めざすデンマーク 水素に変えパイプライン使う計画

・デンマークでは天気予報に「風」という日がある。この風が「資源」になり、輸出される未来が近づいている

・陸上にも多くの風車があるデンマークでは近年、洋上風力を急速に増やしているという。風力や太陽光などの再生可能エネルギーだけで国内の電力需要の約8割をまかなっているという

・今後も、再エネによる電力は国内需要を超えて増えていくと見込まれ、外国に配電するだけではなく、水素に変えて、供給する計画が現実味を増してきている

・エネルギー庁の担当者は、直接電化が不可能な航空や重工業の分野で、水素が使用されるべきだと説明する。例えば小型車では、電気を直接使う電気自動車(EV)の方が水素燃料電池車(FCV)より2倍以上効率が良いとする。

・その上で「今後数年間、洋上風力発電の大規模な増強が計画されており、余剰の風力発電が水素製造に利用されると予想されている。そのすべてを国内で使用することはできないため、輸出することが重要になる」と説明する。

・実際に風力発電による電気で水を分解し、水素をつくる工場も建設されている。

元記事:https://www.asahi.com/articles/ASS6F263FS6FPLBJ001M.html?iref=pc_ss_date_article

—————————————————————————————–

2024.06.19 ニュース

Co-processing製法のSAFを日本市場向けに初導入

・丸紅は2024年6月17日、石油由来原料とバイオ原料の同時処理を行うCo-processing製法で製造されたSAF(Sustainable Aviation Fuel、持続可能な航空燃料)の日本市場への供給を開始したと発表

・Co-processing製法は、既存の製油所の石油精製設備に石油由来原料と植物油(廃食用油)などのバイオ原料を混ぜ合わせて投入し、一部がバイオ由来の石油製品を製造する手法だ。大規模な改修工事を行うことなく既存設備が使えるため設備投資が抑えられる。また、短期間でSAFの製造を開始できるため、新設するSAFの生産設備が稼働、普及するまでの移行期間における有効な製法として期待されているという

・航空業界ではCO2排出削減が課題となっており、国際民間航空機関(ICAO)は、各航空会社が決められた排出枠を超えてCO2を排出した場合に必要量の排出枠を購入してオフセットする義務を課している。SAFの活用はCO2排出削減の有効な手段として期待されており、日本では政府が2030年に航空燃料でのSAF混合率を10%に引き上げることを目指している

元記事:https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2406/19/news113.html

—————————————————————————————–

2024.06.18 インタビュー

「中国勢まだHEV造れない」が要点と元日産技術者、ホンダとの提携

・新車販売に占める割合で、EVが70%や80%になることはないだろう。世界市場では当面、EVが30%くらいになるのではと想定している。

・純粋な内燃機関(ICE)車も、存在意義がかなり薄れてきた。私は、ICE車はハイブリッド車(HEV)に置き換わると考えている。理由は車両のコスト差だ。ガソリン価格が上がり、規制によってICE車の対応コストも増えている。ICE車とHEVの差はかなり縮まってきた。

・中国の自動車メーカーにはまだHEVは造れない。だから、まだ日本メーカーにとってはチャンスの状況だ。ただ、要素技術では中国勢はかなりいい線までいっている。

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02844/061700010/

—————————————————————————————–

2024.06.18 ニュース

マルチパスウェイ、EVのCO2削減、車電分離……クルマの脱炭素の形は

・トヨタ自動車の中嶋裕樹氏がマルチパスウェイの意義、EVが製造時に排出するCO2の削減に向けたさまざまなアプローチのアイデア、バッテリーのリユースやリサイクルに向けた“車電分離”の提案など、自動車のカーボンニュートラルについて幅広く語った

・クルマが排出するCO2は、「部材や車両の製造時」「well to tank(化石燃料の採掘から燃料タンクまで、発電からバッテリーへの充電まで)」「tank to wheel(燃料タンクやバッテリーが動力になるまで)」の3つの領域に分けられる。

・HEV(ハイブリッド車)は3領域全てでCO2を排出するが、EVであればtank to wheelのCO2はゼロだ。ただ、日本でEVを充電するには火力発電由来の電力を使用するため、well to tankの観点ではHEVよりもEVの方が排出量が多くなる。製造でのCO2排出に関しては、バッテリーがカギを握る。搭載量が多くなるにつれてCO2排出量が増加するため、HEVよりもPHEV(プラグインハイブリッド車)、PHEVよりもEVが排出削減で不利だと中嶋氏は説明した。日本以上に火力発電への依存度が高いインドネシアのような国でもHEVが最もCO2を出さない電動車となるという。

・各国のエネルギー事情に合わせた最適な電動車の選択肢を提供する戦略の重要性を示した

・代替燃料にはバイオ燃料や合成燃料などがある。バイオ燃料は原料となる植物がCO2を吸収し、合成燃料は製造時にCO2を使用するため、保有車に対して即効性のあるCO2排出削減策として期待できるという

・中嶋氏は「われわれは将来のエネルギーが電気と水素に集約されると考えている。ただ、完全に移行するには時間がかかる。当面はHEVやPHEV、電動化に適したエンジンの開発を進めながら、将来大きなウエイトを占めるEVのCO2排出削減に取り組んでいきたい」と語った

・現状は日本で販売されたトヨタのHEVは75%が中古車として海外に輸出されている。2023年は32万台がモンゴルやニュージーランドに輸出されたという。EVでも同じ状況になれば、膨大な希少資源が海外に流出することになる。バッテリーのエコシステムの実現には、循環の流れを日本国内に作る必要があると中嶋氏は指摘した。

・それを実現する方策が車電分離だ。バッテリーを自動車メーカーや販売店が所有し、ユーザーは電池を使った分だけ月々の料金を支払い、バッテリーを除いた車両価格で購入することもできるという構図だ。自動車メーカーは電池の流通を管理しやすくなり、海外に輸出する中古車には最適なバッテリーに載せ替えることもできるとしている

元記事:https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2406/18/news178.html

—————————————————————————————–

2024.06.18 ニュース

欧米が〝脱中国EV〟日本に追い風か 中国から報復関税や部品・資源の禁輸の可能性 永久磁石、リチウムイオン電池など弱点…重要な立ち位置

・イタリア南部プーリア州で開催中の先進7カ国首脳会議(G7サミット)は14日(日本時間15日未明)発表した首脳声明で、中国による電気自動車(EV)などの過剰生産に懸念を表明した。中国製EVについては欧州連合(EU)や米国が関税引き上げを発表しており、中国側の報復措置も予想される。G7首脳は中国に重要鉱物の輸出規制を控えるようにも求めたが、EV生産に欠かせないリチウムイオン電池や永久磁石について、米国は中国からの輸入頼みという弱点を抱える。

・米大学の研究者はEV関連部品について「日本のシェアが急拡大しなければ、供給網に問題が生じる」と警告する。欧米の「脱中国」が加速するなか、日本は〝追い風〟を生かせるのか

・中国は、米国やEUに「強烈な不満」を表明した。輸入車への報復関税や、部品・資源の禁輸も考えられる

・「米国が本気で中国との取引を止める状況が訪れれば、日本企業が米市場で永久磁石や電池分野を拡大させる余地は残されている。ただ、現状では日本が中国同様に安価なコストで生産することは容易ではない。米国が将来的に対中政策を軟化させるという不確実性もあるだけに慎重に見極める時期かもしれない」と指摘する

元記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/1717387d4aff010fa69c6bdb4e45ab29bbfe79f4

—————————————————————————————–

2024.06.17 ニュース

デンソーが本社でエネルギーマネジメント、EVの電池劣化抑制にも挑戦

・デンソーは2024年6月17日、EV(電気自動車)を活用したエネルギーマネジメントシステムをデンソー本社内に導入し、移動やオフィスをカーボンニュートラルにする実証を開始したと発表

・実証では、クルマとさまざまなモノとの間で情報やエネルギーを連携させるV2X(Vehicle to X)システムを導入。太陽光発電装置(オンサイトとオフサイト)と社有車の約20台のEV、定置用蓄電池の間で電力を最適に活用することで、社有車のEVとデンソー本社の6階建てオフィスのカーボンニュートラルを目指す

・従来は満充電になるまでEVを充電するのが一般的で、満充電の状態が続くとリチウムイオン電池が劣化し、1回の充電で走行できる距離が減少する可能性がある。デンソーは、充放電を最適に制御して適切な充電量でEVを管理することで電池の劣化を抑制する技術を開発しており、今回の実証を通じて電池の劣化を検証する

図(上):実証実験の概要 出所:デンソー

図(下):エネルギーマネジメントの状況は本社に設置したディスプレイで紹介する 出所:デンソー

元記事:https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2406/17/news133.html

—————————————————————————————–

2024.06.15 ニュース

東北大、世界水準へ挑む 10兆円ファンド認定第1号

・文部科学省は14日、政府が創設した10兆円規模の大学ファンドで支援する「国際卓越研究大」について、東北大が認定基準を満たしたと発表した。支援対象の第1号として2024年度にまず100億円程度が助成され、世界最高水準の研究大学をつくる計画が動き出す。強みである半導体やバイオの研究力を飛躍させる戦略が問われる

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGKKZO81416520U4A610C2EA1000/

—————————————————————————————–

2024.06.14 コラム

AIによる「電気の爆食い」で注目、カーボンフリー電力に挑む新興企業たち

・人工知能(AI)テクノロジーをめぐる誇大宣伝や莫大な資金が飛び交う中、一つだけ確かなことは、AIを支えるデータセンターが必要とする莫大な電力が、既存の電力網のキャパシティを大幅に上回るものになることだ。

・ゴールドマン・サックスのレポートによると、AIアプリケーションはデータセンターの電力需要を160%増加させ、ChatGPTのクエリは、グーグル検索の約10倍もの電力を必要とするという。米国では、既存の化石燃料を用いた発電所がほぼ限界容量に達しており、風力や太陽光などの再生可能エネルギーも、まだ十分に力を発揮できていない。

・そのため、マイクロソフトを含むハイテク大手やスタートアップが、その需要を満たすためのカーボンフリーな電力の供給をめぐる、熾烈な競争に突入している。

・小型モジュール原子炉(SMR)の商業化を進める米国のスタートアップ企業、NuScale Power(ニュースケール・パワー)も、そこに大きなビジネスチャンスを見出している。「当社のテクノロジーは、今の時代に最もマッチしたものと言えます」と、同社の最高商務責任者(CCO)のクレイトン・スコットは述べている。

元記事:https://forbesjapan.com/articles/detail/71679

—————————————————————————————–

2024.06.14 コラム

ホンダ・日産の提携検討、狙いの1つは「北米EV市場で稼げるビジネスモデル」

・ホンダと日産自動車は、クルマの電動化・知能化に向けた戦略的パートナーシップの検討を開始する覚書を締結した。提携を検討する両社の事情や背景、自動車産業へのインパクトなどについて、アーサー・ディ・リトル・ジャパン マネージングパートナーの鈴木裕人氏に見解を聞いた

・ホンダの今のEV戦略において最大の難点は電池の部分ではないかと見ている。2024年4月、カナダで自前の工場を新設すると発表しているが、(それを除くと)米国は韓国LG Energy Solution(LGエナジーソリューション)やGMと、日本はGSユアサやAESC(神奈川県座間市)と、中国は中国・寧徳時代新能源科技(CATL)と組む形になっている。地域ごとに組むのはよいが、(ホンダとGSユアサの共同出資会社である)ブルーエナジー(京都市)以外は、必ずしもホンダがコントロールできているようには見えない

・一方、日産は電池については、AESCをある程度コントロールできているという印象だ。EVそのものも、一定のラインアップがあり、10年以上売ってきた実績もある。ただ、ソフトウエア定義車両(SDV)や電気/電子(E/E)アーキテクチャーの部分が遅れているように見受けられる

・例えば、ハードウエアのパワートレーンや電池は、どちらかというと日産のものをベースにする形が考えられる。日産のEV「リーフ」や同「アリア」の次世代モデルのようなもので、今仕込んでいるものをうまく活用して、ホンダがGMとやろうとしていたところを穴埋めする。そういう補完性があれば、成立するのではないかと思う。

・もう1つは、軽EVだ。明らかに日産、三菱自動車が先行しているのは事実だと思う。ホンダは、「N-BOX」の人気もあり軽自動車市場でも高い存在感を示しているが、「EVのプラットフォームを単独でやるのか?」という見方もある。(軽EVが)当面は国内専用モデルだとすると、そこはやはり一緒にやるメリットは相当あると見られる。

図:外部調達と自前生産で電池の安定調達を目指すホンダ

2024年4月には電池の自前工場をカナダに新設すると発表している。(出所:ホンダ)

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02844/061100003/

—————————————————————————————–

2024.06.13 ニュース

日本ゼオン、電池材料の売り上げ目標を60億円下方修正 市場鈍化や開発遅れで

・日本ゼオンは11日、電気自動車(EV)市場の成長率が想定より鈍化していることや、新製品の開発が遅れていることから、中期経営計画での電池材料事業の売り上げ目標を下方修正すると発表

・欧米でのEV市場の成長率が想定よりも鈍化していることや、新製品の開発が計画よりも遅れている。さらに、同社が取り扱っていない正極材料にリン・鉄・リチウムを使用する低価格で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン(LFP)電池のシェアが拡大している

・ただ、電極製造時に水や有機溶剤を使用せずに成形できる低コストで環境負荷も低減できる「ドライ成形法」を電池メーカーと連携して開発するなど、競争力の高い電池材料の開発は継続する。欧米市場で電池材料を現地で供給する体制を整えるなどして受注を開拓していく。米国で電池材料の生産能力を増強するほか、欧州でも生産能力の引き上げを検討する

元記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/ea8c0c03d88799849c6e18fb5eb0d23e7947a545

—————————————————————————————–

2024.06.13 ニュース

ホンダが日本でEV展開本格化、10月に軽商用投入

・ホンダは13日、商用軽自動車の電気自動車(軽商用EV)「N―VAN e:」(エヌバン・イー)を10月に発売すると発表した。補助金込みで100万円台から買えるようにし、航続距離245キロメートルと優位性を高めた。軽商用EVを皮切りに、日本でのEV展開を本格化させる。

・物流業界は脱炭素社会に向けて環境車への転換を迫られており、配送業者による軽商用EVの導入が始まっている。国内EV市場の成長は欧米や中国に比べ遅れているが、商用はまとまった受注が見込まれ、EV普及の鍵を握るとみて各社が投入を急いでいる。

元記事:https://jp.reuters.com/world/environment/YGRROAZHKJKZBNZKKOGVZB37E4-2024-06-13/

—————————————————————————————–

2024.06.13 ニュース

中国BYDの高コスパEVは「米国には作れない」 車両の分解で明らかにされた驚きの理由

・ベンチマーキングサービスを提供する米国のCaresoft GlobalがBYDの人気小型車「海鴎(SEAGULL)」を分解調査した結果は、驚くべきものだった。低価格なだけに粗製乱造だろうという予想に反して、走行性能が優れているだけでなく、製造技術も高価な米国製EVに引けを取らないことが分かったという

・中国国内で海鴎の販売価格は7万~9万元(約150万~200万円)。米国で製造した場合のコストで計算すると、少なくとも3倍以上の価格にしなければ採算がとれず、BYDがどうやってこの価格を実現しているのか皆目分からなかった

・Caresoft Globalは、これはBYDのコストコントロールと製造技術の両方が非常に行き届いているためだと結論。米国でこのような低価格の車を製造できないのは、米国の人件費が高いことだけが原因ではなく、米国メーカーの自動車製造に対する考え方、製造技術や製造プロセスなどが中国に後れを取っているからだとした

・BYDは独自の研究開発により、大部分の部品を内製化した。モーターや計器、ボディに至るまで多くの部品を自社で製造するだけでなく、非常に強力な垂直統合能力を備えている。世界で300万台の自動車を販売しているため、生産規模の拡大によりコストは低減され、スケールメリットがますます発揮される。さらに設計を簡素化して部品の数を減らし、コスト削減を成し遂げた

元記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/fc4ac03bb99a83b3727c01f4ca1cb56c9d3b92a7

—————————————————————————————–

2024.06.12 ニュース

中国製EVへの関税が「両刃の剣」に? ドイツ大手、対抗措置を警戒

・欧州連合(EU)の欧州委員会が、中国製電気自動車(EV)への関税を引き上げる方針を決めた。中国政府の巨額補助金が、欧州メーカーにとって不公平な競争条件につながっているとし、これを是正する狙い。ただ、中国側は対抗措置をとる構え。中国への輸出が多いドイツの自動車業界からは打撃を懸念する声が上がり、「両刃の剣」になりかねない。

・欧州委は声明文で、「(中国のEVメーカーが)不当な補助金の恩恵を受け、EUのEVメーカーに経済的損害の脅威をもたらしている」と指摘した。

・追加関税率はメーカーごとに異なり、上海汽車集団が最大の38.1%、BYDが17.4%など。調査に協力したメーカーには平均21%、応じなかったメーカーには38.1%を課す方針。

元記事:https://www.asahi.com/articles/ASS6D3DYTS6DUHBI006M.html?iref=pc_ss_date_article

—————————————————————————————–

2024.06.12 コラム

補助金の算定方法が変わった、日本のEV普及の追い風になるか

・日本市場において現在、EVは普及の初期段階にあります。内燃機関(ICE)車に比べて価格が高いEVにとって、実売価格を安くできる補助金は普及を後押しする有力なツールになっています。その補助金の支給額が、なぜ車種によって異なっているのか。それは経産省が2024年度の支給分から、補助金の算定方法を変更したことが要因です

・経産省の新たな算定方法では、EVの性能(電費や航続距離)だけでなく、国内におけるEV普及の貢献度を基に評価することにしました。具体的には、(1)ユーザーが安心・安全に乗り続けられる環境構築、(2)ライフサイクル全体での持続可能性の確保、(3)EVの活用を通じた他分野への貢献──という3項目を設定しました

表(上):補助金の算定方法

表(下):各項目の配点と補助金額

(出所:経済産業省の資料を基に日経Automotiveが作成)

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00138/052901531/

—————————————————————————————–

2024.06.11 コラム

中国EV対応に悩む欧州、関税検討の一方で工場誘致

・欧州は、中国自動車メーカーへの対応を巡って大いなる矛盾を抱えている。

欧州連合(EU)は域内市場に安価な中国製電気自動車(EV)が大量流入する事態を懸念し、中国メーカーが得ている政府助成措置を調査して輸入関税の発動を検討中だ。しかし加盟各国は、中国メーカーの工場を誘致して投資を呼び込み、雇用創出につなげようと激しい競争を繰り広げている。

・ベイン・アンド・カンパニーのパートナー、ジャンルカ・ディロレト氏によると、BYD(比亜迪)や奇瑞汽車(CHERY.UL)、上海汽車(SAIC)などにとって中国国内で生産する方がコストはずっと低いとはいえ、ブランド定着化や、出荷費用や将来的な関税リスクを抑える目的で、欧州での製造拠点確立に熱心になっている。

・ディロレト氏は「中国メーカーは、欧州の顧客に関心を持ってもらおうとするなら、欧州(ブランド)だと認識してもらわなければならないと分かっている」と語る

元記事:https://jp.reuters.com/economy/industry/FIS4R5Q4EVPZPJZG6PNGJCKIJY-2024-06-11/

—————————————————————————————–

2024.06.08 ニュース

二酸化炭素を消費して発電するナノシートを開発

・オーストラリア・クイーンズランド大学は2024年4月18日、同大学の研究チームが、二酸化炭素(CO2)を吸収して発電するナノシートを試作し、ナノ発電機の概念実証に成功したと発表

・同技術は、温室効果ガスを消費できるカーボン・マイナス技術であり、産業規模のCO2回収につながるという

・開発した発電機は、CO2を吸収するポリアミンのゲルとイオンを発生する窒化ホウ素のナノシートから構成される。研究チームは、プラスイオンがマイナスイオンの大きさを上回るようにシート表面を設計した。大きさの異なるイオンが異なる速度で移動すると、拡散電流が発生して増幅するため、電力供給が可能になる。

・同発電機は、水分90%のハイドロゲルに埋め込まれ、効率の高いイオン輸送による電力網を構築する。直径4cmのディスクと小さな長方形にカットされた後、CO2で満たされた密閉容器内で実験された。現時点で、ナノ発電機が回収できるのは、CO2が持つエネルギーの1%程度にとどまるが、研究チームは今後、効率向上とコスト削減に取り組む予定だ。

・同発電機の将来性について、クイーンズランド大学のXiwang Zhang教授は、「もう少し大きなデバイスを作れば、大気中のCO2を利用してスマートフォンやノートパソコンの電力を供給できる、持ち運び可能な発電機になるでしょう。2つ目の応用として、本技術を工業的なCO2回収過程に統合することで、より大規模な発電が期待されます」と説明した。

元記事:https://fabcross.jp/news/2024/20240608_sustainable-power.html

—————————————————————————————–

2024.06.07 ニュース

三菱重工がペイロード200kgの大型ドローンの機体を披露、作業員の相棒も開発中

・三菱重工業は、「Japan Drone 2024」(2024年6月5~7日、幕張メッセ)において、現在開発を進めているペイロード200kgの大型ドローンの機体を披露した。併せて、ダクテッドファンの採用などによって機体を水平に保って飛行できる、作業員の「相棒」をコンセプトとするドローン「MTD(Mitsubishi Multi Task Drone)」も公開した

・現在は、バッテリー駆動によって飛行実験を行っているが、将来的な動力はエンジンで発電した電力を用いるハイブリッドタイプを想定している。ハイブリッドタイプの飛行時間は2時間、飛行速度は巡航時で時速60km、最大で時速90kmを見込む。「今回の展示を皮切りに提案を進めながら、商用化の道筋を定めていきたい」(三菱重工の説明員)という。

・一方、MTDは、高所や狭所といった危険な場所で点検や整備を行う作業員を支援する「相棒」に位置付けられている

元記事:https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2406/07/news076.html

—————————————————————————————–

2024.06.07 ニュース

米議員団、中国CATL・国軒高科の禁輸リスト追加を要求=WSJ

・米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)によると、米共和党議員グループは、中国の車載電池大手、寧徳時代新能源科技(CATL)(300750.SZ), opens new tabと国軒高科(002074.SZ), opens new tabを直ちに輸入禁止リストに追加すべきだと訴えた

・両社の供給網で強制労働が行われており、ウイグル強制労働防止法の下で「エンティティー・リスト」(禁輸リスト)に加えるべきだと主張している

元記事:https://jp.reuters.com/business/autos/IU5PGJDYQ5IVXLEDSIXTYVVIFY-2024-06-07/

—————————————————————————————–

2024.06.06 ニュース

世界のクリーンエネ投資、今年2兆ドルへ 化石燃料の倍に=IEA

・国際エネルギー機関(IEA)は年次報告書「世界エネルギー投資」の中で、今年のエネ投資総額が初めて3兆ドルを超え、そのうち約2兆ドルが再生可能エネや電気自動車、原子力発電などのクリーンエネ技術・インフラに充てられるとの見通しを示した。

・残りはガス、石油、石炭の化石燃料に向けられるという。

・IEAのビロル事務局長は「クリーンエネ投資の増加は、力強い経済、継続的なコスト削減、エネ安全保障上の考慮に支えられている」と述べた。

・2024年のクリーンエネ投資は中国が6750億ドルと推計されており、最大のシェアを占める。欧州は3700億ドル、米国は3150億ドルとなりそうだ。

・太陽光発電(PV)への投資が他のどの発電技術よりも大きく、太陽電池モジュールの価格下落により、24年の投資額は5000億ドルに拡大する見込み

元記事:https://jp.reuters.com/markets/japan/IYAXW2PP3BLFFNL7ICYURCKHTI-2024-06-06/

—————————————————————————————–

2024.06.05 ニュース

Euro NCAP、コスト性能比の良い中国製EVを高評価

・欧州で自動車の安全性能評価を手掛けるEuro NCAP(European New Car Assessment Programme、欧州新車評価プログラム)は、新たに5車種の衝突試験結果を発表

・試験したのは、中国・吉利汽車の「ZEEKR 001」と「同X」、欧州で販売台数の多いドイツVolkswagenのSUV「Tiguan」、中国・上汽大通(Maxus)のミニバン「MIFA 7」、米Ford Motorのミニバン「Tourneo Custom」の5車種。Tourneo Customだけは3つ星だったが、ほかの4車種は5つ星を獲得した。

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/24/00907/

—————————————————————————————–

2024.06.05 ニュース

ボルボ、世界初のEV電池パスポート発行へ EU義務付け前に

・スウェーデンの高級車メーカー、ボルボ・カーズは電動SUV(スポーツタイプ多目的車)の旗艦モデル「EX90」について、材料の原産地、部品、リサイクル素材、カーボンフットプリント(温室効果ガス排出量)を記録した世界初のEV(電気自動車)バッテリーパスポートを導入する。同社がロイターに明らかにした。

・EVバッテリーパスポートは、英新興企業サーキュラーと5年余りかけて共同開発した。

・バッテリーパスポートは2027年2月から欧州連合(EU)で販売されるEVに搭載が義務付けられる。

・ボルボのグローバルサステナビリティの責任者、バネッサ・ブタニ氏は、パスポートを規制開始の3年近く前に導入することについて、ボルボが2030年までに完全EVのみの生産を目指す中、自動車購入者に透明性を示すことが目的だと説明した。その上で「パイオニアであり、リーダーであることはわれわれにとって本当に重要なことだ」と強調した。

元記事:https://jp.reuters.com/markets/oil/B66JFAPHWVPGHIFZ3NYU3WBVFU-2024-06-05/

—————————————————————————————–

2024.06.05 ニュース

ルノーと吉利、代替燃料エンジンなどの開発会社を設立

・フランスRenault(ルノー)グループと中国の浙江吉利控股集団(吉利グループ)は、共同出資によりパワートレーン技術の新会社、HORSE Powertrain(ホース・パワートレーン)を2024年5月に設立したと発表

・EVの普及には充電ステーションなどのインフラ整備が欠かせないため、両グループは2040年の段階でも、世界で生産されるクルマの半分以上は依然としてエンジンを搭載していると見ている。そうした状況でも脱炭素化を進めるためには、高効率のエンジンをはじめ、合成燃料や水素燃料などの代替燃料に対応できるパワートレーン技術の開発が必要であるとする。

・新会社は英国ロンドンに本社を置く。両グループから知的財産を譲渡され、エンジン、トランスミッション、ハイブリッドシステム、電池などの最先端技術を使った新しい駆動システムを設計、開発、販売する。特に、様々な市場の要求に応えられる代替燃料(グリーンメタノールやグリーンエタノール、水素など)を使えるパワートレーン技術を開発する

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/24/00918/

—————————————————————————————–

2024.06.05 ニュース

銅とスズの価格が38%上昇、過去の価格高騰の再来か

・銅の価格は過去12カ月間で38%上昇し、投資家の注目を集めているが、スズも同様に38%値上がりしており、過去の価格高騰の再来が色濃くなってきた。

・銅と組み合わせて青銅の原料として5000年以上使用されてきたスズは、時代遅れの鉱物という印象のせいで見過ごされがちだが、電子機器のはんだや太陽光パネル、電池の保護層など、さまざまな技術に欠かせない金属として復活しつつある。

・スズは比較的希少性が高く、世界全体での年間生産量は約38万トンと、銅の2200万トンの数分の1に過ぎない。銅の使用量がトン単位で表されるのに対し、スズはオンス単位で、ほんの少し加えるだけでさまざまな用途に使えることから、料理用語を用いて「スパイスの素」とも呼ばれている。

・スズの主要生産国は、中国、ミャンマー、インドネシア、ボリビア、ペルー、マレーシアと、世界でもほんの一握りの国に限られている。生産量が比較的少ないため、供給不足に陥ると価格が急騰することがある。

元記事:https://forbesjapan.com/articles/detail/71458

—————————————————————————————–

2024.06.04 ニュース

東電系がCHAdeMOで350kWのEV急速充電器、10分で400km走行

・東京電力ホールディングス傘下のe-Mobility Power(イーモビリティパワー、東京・港)と電力関連設備を手がける東光高岳が、電気自動車(EV)向けの新型急速充電器を共同開発する。

・日本で販売されるほとんどのEVが対応する「CHAdeMO(チャデモ)」規格を採用し、最高出力は350kWである。同規格の急速充電器としてはこれまでで最も出力が高い。2025年秋にも設置を始める

・今回の急速充電器の場合、高電圧での急速充電に対応したEVを350kWの出力で10分間充電すれば、最大で総電力量58.3kWh分を充電できる。EVの電力消費率(電費)が7km/kWhの場合、約400kmの走行が可能となる

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/24/00856/

—————————————————————————————–

2024.06.02 コラム

無給油で1000kmオーバーを走行できるクルマがゴロゴロ! 国産ハイブリッド&ディーゼルって改めて考えると凄くないか!?

・メルセデスのフラッグシップEVであるEQS450+(107.8kWh・RWD)の一充電航続距離は700kmに届くスペックとなっている。国産EVでも日産アリアB9(91kWh・FWD)ならば640kmの航続距離を誇っている。ほかにもレクサスRZ300e(71.4kWh・FWD)は599km、スバル・ソルテラ(71.4kWh・FWD)は567kmと、それなりの長距離ドライブをこなせるようになっているのだ。

・状況が変わっているといえば、「航続距離を稼ぎたいならEVよりFCV(燃料電池車)のほうが有利だ」という見方も少々古いものとなりつつある

・そうはいっても1000kmを超える距離をノンストップで走るには、EVやFCVのようなエコカーでは、まだまだ力不足というのが現実である

・プラグインハイブリッドカーといえば、その象徴的なモデルといえるのが三菱アウトランダーPHEVだろう。ベーシックなMグレードの満タン・満充電での航続距離は1016.6kmとなっている。

・トヨタ・プリウスの最上級グレードとなっているプラグインハイブリッド仕様なら、合計の航続距離はもっと伸びる。こちらも満充電でのEV航続距離は87km、WLTCモード燃費が26.0km/Lでタンク容量は40リットルとなっているので、計算して合計すると1127kmとなる。

ちなみに、プリウスの2リッターハイブリッド仕様はWLTCモード燃費が28.6km/Lでタンク容量43リットルなので、計算上の満タン航続距離は1229.8km。サブスクサービスKINTO専用の1.8リッターハイブリッド仕様ではWLTCモード燃費32.6km/L、タンク容量43リットルとなるため満タン航続距離は1401.8kmと異次元のレベルとなる

・コンパクトクラスのハイブリッドカー代表といえるトヨタ・ヤリスがWLTCモード燃費36.0km/L、タンク容量36リットルで、満タン航続距離1296kmとなっているので、やはりクリーンディーゼルでハイブリッドを超えるのは難しいといえるのかもしれない

元記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/ef98dccf5e4008f11df9629b0def2b7c2dd27417

—————————————————————————————–

2024.06.02 ニュース

水の2.5倍の密度の流体を用いて、水力発電の2.5倍の電力を供給するシステム——イギリスで実証機を建設

・長期水力エネルギー貯蔵システムを開発しているイギリスの企業RheEnergiseは2024年4月29日、水の2.5倍の密度を持つ流体を用いた、高密度水力貯蔵システム「HD Hydro」の実証機を建設すると発表

・水力発電は、高い所に貯めた水を低い所に流すときに生じる位置エネルギーを利用して電気を生み出す仕組みだが、このシステムでは水の代わりに、同社が開発した水より2.5倍密度が高い流体を使用する。それにより、スコットランドのハイランド地方やウェールズなど世界各地で稼働している従来の低密度水力発電システムと比較して、2.5倍のエネルギーを供給できる

元記事:https://fabcross.jp/news/2024/20240602_hd-hydro.html

—————————————————————————————–

2024.05.31 コラム

欧州電池規則は義務かチャンスか、脱炭素も視野に広がるデータ連携

・データ連携が製造業に普及しそうだ。発端は「欧州電池規則」。電池のサプライチェーン(供給網)に関わるデータを連携して管理する。電池と同様のシステムが今後は製造業に広まる可能性がある。欧州電池規則への対応のためのデータ収集にとどまらず、生産や設計の最適化に使用すべきだという声が上がる

・日本とドイツのデータ連携が大きく前進した。「Ouranos Ecosystem(ウラノスエコシステム)」の技術仕様や共通サービスの提供などを担当する情報処理推進機構(IPA)が、ドイツCatena-X Automotive Networkと情報共有や相互認証に関する覚書(MOU)を締結した。標準化ツールの使用や開発に向け、同年12月31日までに接続の準備を整えるとしている

・ウラノスエコシステムとは、企業や業界、国境をまたいだデータ連携やその利活用に向けた産学官の一連の取り組みである(図)。そのうちの1つが、経済産業省が主体となり構築する「サプライチェーンデータ連携基盤」だ

図:サプライチェーンデータ連携基盤によって、サプライチェーンのカーボンニュートラル(温暖化ガス排出量実質ゼロ、CN)や経済安全保障、廃棄ロス削減など社会課題の解決を図る。データ連携に当たっては各データが規格・標準に沿っていることが必要である。(出所:経済産業省の資料に日経ものづくりが加筆)

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/nmc/18/00011/00260/

—————————————————————————————–

2024.05.30 ニュース

ビンファスト、米工場建設計画さらに延期の方向で検討=関係者

・ベトナムの新興電気自動車(EV)メーカー、ビンファストは、40億ドルを投じる米ノースカロライナ州の工場建設計画をさらに遅らせる方向で検討している

・昨年に北米地域の販売台数が1000台足らずにとどまったビンファストが、米国の消費者の取り込みに苦戦している様子がうかがえる。

・ビンファストは2022年3月、ノースカロライナにEVと電池を製造する工場を建設すると発表。年間生産能力15万台の規模で、バイデン政権が進めている米国内でのEV生産支援の取り組みに呼応した形だった

元記事:https://jp.reuters.com/world/us/QBRC6VB3HVICNPNTSDUVJSAWD4-2024-05-30/

—————————————————————————————–

2024.05.29 ニュース

1口の最大出力350kWの超急速充電器を開発、2025年秋の設置開始目指す

・e-Mobility Powerと東光高岳は2024年5月23日、次世代の超急速充電器の共同開発に合意したと発表した。1口の最大出力は350kWで、合計2口の総出力は400kW(最大電流400A×最大電圧1000V)を予定している。CHAdeMO規格での最大350kW/1口の急速充電器の開発は「世界初」だという

・2024年秋までにプロトタイプを公表し、2025年3月にはCHAdeMO認証を取得、2025年秋の設置開始を目指す

元記事:https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2405/29/news133.html

—————————————————————————————–

2024.05.29 ニュース

トヨタがPHVやHV向け新エンジン開発へ、マツダ・スバルも…環境対応車の競争力を強化

・トヨタ自動車は28日、エンジンとモーターを組み合わせたプラグインハイブリッド車(PHV)やハイブリッド車(HV)向けに、新たなエンジンを開発すると発表した。電気自動車(EV)の販売が伸び悩むなか、強みを持つエンジンの技術に磨きをかけることで環境対応車の市場で競争力を強化する

・新たなエンジンでは、植物由来のバイオ燃料や水素と二酸化炭素(CO2)で作る合成燃料(イーフューエル)など、実質的にCO2を排出しないカーボンニュートラル(CN)燃料の活用も念頭に置く

・28日に東京都内で記者会見したトヨタの佐藤恒治社長は、「電動化時代に最適なエンジンを開発していく」と強調した

・電動化時代に対応したエンジンの開発には、トヨタと資本関係があるマツダ、SUBARU(スバル)も共同歩調を取る

元記事:https://www.yomiuri.co.jp/economy/20240528-OYT1T50220/

—————————————————————————————–

2024.05.28 ニュース

初代リーフの部品が風力発電に、ジヤトコが2025年度の採用目指す

・ジヤトコとゼファーは「人とくるまのテクノロジー展 2024 YOKOHAMA」において、EV(電気自動車)の駆動用モーターとインバーターを再利用した風力発電の取り組みを発表

・両社は、日産自動車のEV「リーフ」の初代モデルから取り出した駆動用モーターとインバーターを使った中型風力発電の開発を進めている

・駆動用モーターとインバーターは、車両に搭載していた状態から手を加えることなく搭載している。ラジエーターも初代リーフのものを流用する。風力発電はEVと比べてモーターにかかる負荷は低いが、基本的には連続運転のため(必要に応じて止めることはできる)、熱マネジメントやそれにかかわる部品の耐久性が要求される

・ジヤトコは減速比が100対1の増速機を手掛ける。風力発電向けは初めての試みだ。ギア系の自動車部品の強みを生かして静粛性を向上させた点が特徴だ。風力発電は、設置場所を中心にゴロゴロという騒音が発生する。静粛性を高めることで、普及にも寄与すると見込む。

・ 車載以外でのリユースでEV部品を使いこなすには、部品の素性や制御系を把握できていることが重要だ。風力発電開発の取り組みもジヤトコが日産のEV部品を扱っていることが大きい

図:初代リーフの部品の用途 出所:ジヤトコ

元記事:https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2405/28/news144.html

—————————————————————————————–

2024.05.28 ニュース

電気代ゼロで1日20キロ走行 3人乗りソーラーEVの実力

・厚さ1ミリメートルの薄くて曲がる次世代太陽電池を屋根に備えた世界初のEV三輪車の実証実験が始まった。太陽光だけで1日に20キロメートル走れるというこのコンパクトなクルマは、人やモノの移動に革命をもたらす可能性がある。

・EV三輪車に特化したEVスタートアップ、EVジェネシスは、グリーンテック開発スタートアップのPXPと共同で、カルコパイライト型太陽電池を屋根に配置したEV三輪車を開発した。PXPが提供するカルコパイライト型太陽電池は、シリコンの代わりにカルコパイライトという化合物半導体を使った太陽電池で、従来のものより発電効率が高いうえに、非常に薄いフィルム状なので、自動車のボディーのような曲面に沿って貼り付けることができる

・このEVは家庭用電源から充電もできるが、天気がよければ充電をしなくても1日に15〜20キロメートルを走行できるので、その限りにおいては二酸化炭素を排出しない理想のEVだ

元記事:https://forbesjapan.com/articles/detail/71152

—————————————————————————————–

2024.05.27 ニュース

燃料電池向けコネクターなど6件、2024年4月の自動車分野注目特許

・2024年4月に公開された日本の特許出願から、自動車分野における注目の出願を取り上げます。紹介する特許出願の抽出・選定には、日経クロステックとPatentfieldが共同開発したアルゴリズムを用いています。対象は日本の特許出願です。アルゴリズムでは「技術の革新性」「出願人にとっての緊急性」「国際出願」「他者の関心」などを重視しています

ラインアップ

①係止しやすい燃料電池向けコネクター

②見え方がより自然な車内照明

③部品同士の接触を解消したクラッチ装置

④ボディーやバンパーの塗装品質向上

⑤金属プレスの割れを高精度予測

⑥ステアリングへの手の接触を正確に検知

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02843/052300001/

—————————————————————————————–

2024.05.24 ニュース

米、対中EV関税増 8月から

米通商代表部(USTR)は22日、電気自動車(EV)などにかけている対中制裁関税の大幅引き上げを、今年8月から順次始めると発表

・EVの制裁関税率は4倍に跳ね上がるものの、米国での中国製EVの流通はごくわずか。実際には、輸入の多い自動車向けではない充電池などに影響が出そうだ。

・8月1日から、EVの制裁関税を現在の4倍の100%、EV用充電池を3倍超の25%、鉄鋼・アルミニウムを3倍超の25%、太陽電池を2倍の50%に引き上げる。2025年1月には汎用(はんよう)(レガシー)半導体を2倍の50%、26年1月にはEVに欠かせない黒鉛や磁石の関税を25%にする。 今回の関税引き上げの対象は、中国からの輸入品のうち180億ドル(約2・8兆円)分。ロイター通信によると、このうち最大規模となるのは、非車載用リチウムイオン電池の109億ドル。26年に3倍超の25%の関税がかけられる

元記事:https://www.asahi.com/articles/DA3S15941711.html?iref=pc_ss_date_article

—————————————————————————————–

2024.05.23 コラム

車部品のEVシフト加速…電動化・軽量化につながる部品に成長期待

・自動車関連技術の展示会「人とくるまのテクノロジー展」が22日、横浜市のパシフィコ横浜で始まった

・調査会社の富士キメラ総研は、2045年の世界の自動車部品市場について、21年比で6割多い約39兆円に膨らむと試算する。エンジンや変速機といったガソリン車向けの部品が伸び悩むのに代わり、電動化や軽量化につながる部品は成長が期待される

・自動車業界に詳しいフロンティア・マネジメントの秋田昌洋氏は、「自動車メーカーは今後、自動運転のような分野に開発費を割くため、ハード面で部品会社の裁量が大きくなる。部品の集約化で1社が抱える事業領域は大きくなり、提案力を持つ会社が勝ち残っていく」と話している。

元記事:https://www.yomiuri.co.jp/economy/20240522-OYT1T50190/

—————————————————————————————–

2024.05.23 ニュース

建機の脱炭素は電池駆動だけじゃない、燃料電池や有線電動に加え代替燃料も

・「第6回 建設・測量生産性向上展(CSPI-EXPO 2024)」において、カーボンニュートラルに対応する建設機械が多数展示された

・今回のCSPI-EXPO 2024では、大容量のリチウムイオン電池を搭載するフル電動建機が多数公開された。また、燃料電池や有線電動といった異なる方式に加え、既存のディーゼル建機における代替燃料の活用などの提案も行われていた

主な出展

・ボルボ建機が20トンクラスのフル電動ショベルをお披露目

・コマツは4台のフル電動油圧ショベルを展示

・日立建機は「ZERO EMISSION EV-LAB」で協創を推進

・世界初、タダノのフル電動ラフテレーンクレーン

・コベルコ建機は水素燃料電池と有線電動を提案

・クボタは小型油圧ショベルでの代替燃料の使用を保証

元記事:https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2405/23/news099.html

—————————————————————————————–

2024.05.21 ニュース

ニッケル価格急騰 仏領ニューカレドニア暴動で供給不安

・ニッケル価格が急上昇している。代表的な先物指標の価格は9カ月ぶりの高値を付けた。世界3位の生産量となるフランス領ニューカレドニアでの暴動発生による供給不安が広がっている。

・ロンドン金属取引所(LME)のニッケルの3カ月先物価格は20日に一時、前週末比2%高の1トン2万1400ドルを超えて上昇し、終値ベースで2023年8月以来の高値を付けた。15日からの4日間の上昇率は1割を超えた。

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR20BT30Q4A520C2000000/

—————————————————————————————–

2024.05.21 コラム

EV普及「鶏が先か卵が先か」の議論が動き出した

・充電インフラが増えないから、EV(電気自動車)の販売が伸びない。EVの販売が伸びないから、充電インフラが増えない。いわば「鶏が先か卵が先か」の議論が社会全体から聞かれるようになって久しい。そうした状況が今、大きく変わろうとしている

・経済産業省が4月22日、第7回「充電インフラ整備促進に関する検討会」で提出した事務局資料によれば、2024年3月時点で、国内に整備されている充電器は、急速充電器と普通充電器をあわせて約4万口だという。この1年で、一気に約1万口が増えたことになる。

・これは、国が2023年度(令和5年度)に充電インフラ補助金として175億円を手当したこと、都道府県や市町村でも充電インフラに対する各種の補助をした効果によるものだ。

・国は、2030年に急速充電器および普通充電器を2023年前半の3万口から、その10倍に相当する30万口まで拡大する「充電インフラ整備促進に向けた指針」を示した。

・2021年6月に改定した、グリーン成長戦略で掲げた「2030年までに15万口」という目標を2倍に引き上げたのだ

元記事:https://toyokeizai.net/articles/-/754367

—————————————————————————————–

024.05.20 ニュース

エネルギー計画 脱炭素のカギは技術革新に

・経済産業省の有識者会議が、国のエネルギー政策の指針となる「エネルギー基本計画」の改定に向けた議論を始めた。見直しは3年ぶりで、今年度内に新たな計画を閣議決定する方針だ。

・現計画は、2030年度の電源構成について、太陽光などの再生可能エネルギーを「36~38%」、原子力を「20~22%」、石炭など化石燃料を使う火力は「41%」とする目標を示した。

・新計画は40年度の電源構成の目標を打ち出すという。再生エネの比率を上げ、原発の活用をどこまで進められるかが焦点になる。

・日本は、温室効果ガスの排出量を50年に実質ゼロとする国際公約を掲げている。新計画で目標達成への道筋を明示してほしい。

・現状では、国内の電力の70%超を火力で賄っており、再生エネは約22%、原子力は約6%にとどまっている。50年目標の達成は厳しさを増しているのが実情だ。

・これまでは、人口が減り電力需要が減少すると見込まれていた。ところが、電力を大量に使う生成AI(人工知能)の普及で、需要は伸びるとの予測が出てきた。

・増える需要を賄うには、電力の供給力を高めなければならず、一方で、脱炭素のためには火力発電を減らさなければならない。克服には技術革新が欠かせない。

元記事:https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20240520-OYT1T50008/

—————————————————————————————–

2024.05.19 ニュース

「マテリアル大航海時代」…材料探索地図を共創するトヨタの挑戦

・トヨタ自動車などが材料データを持ち寄って探索地図を作る共創活動を進めている。X線回折(XRD)などの計測データを人工知能(AI)技術で地図化し、誰がどんな材料を持っていそうか探せるようにする取り組みだ。各社にとって研究データは“虎の子”で社外に出せるような代物ではない。そのためデータ連携の敷居を極限まで下げた。物質の名前や化学組成さえ共有しない。それでも性能予測式で連携相手を探せる。

・「材料研究の成功率は1%もない。だからこそ同じ失敗を各社で繰り返すことは避けたい」とトヨタ先端材料技術部の平田裕人部長は説明する。成功率1%の裏を返すと、99%の材料は特定用途でこそ花開かなかったが、誰かが合成に成功した素性の良い材料といえる。

・だが企業間で研究データを共有するのは極めて難しい。競合相手でなくとも“虎の子”を社外に出すのははばかられる。秘密計算やAIの連合学習などデータを秘匿したまま計算する技術は出てきたが、そもそも自社がどんなデータを持っているかさえ開示できないのが普通だ。そこで計測データとAIで地図作りを始めた

・磁石メーカーなら磁気特性、触媒メーカーなら反応活性などと、ほしい性能の物質がどんなXRD・XPSスペクトルになるか予測して、地図の中から当たりを付ける。材料保有者が見つかったら連携を持ちかける。各社の探索や交渉にトヨタは関わらない。

元記事:https://newswitch.jp/p/41527

—————————————————————————————–

2024.05.18 ニュース

結局[ハイブリッド]が無敵か!? EVはやっぱり厳しかった?? 北米ビッグ3が方針見直しへ

・環境規制などの要因により、北米で追い風を受けていたBEVの販売に鈍りが見えています。対照的に低価格かつ低燃費のハイブリッド車人気が再燃しており、北米ビッグ3は方針を見直しているそうです

・BEVは新しいモノが好きな富裕層から持てはやされ、販売を伸ばしてきた。が、販売価格は高いから補助金が出ても庶民には手が出ない。

・しかも量産すればコストを下げられると思っていたが、その目論見も外れてしまったんだよ。トランプ前大統領は前々からBEVに否定的で、ビッグ3が主導権を握る強いアメリカを望んでいる。

・また、BEVは生産の過程でCO2排出量が多いから、ライフサイクルで考え、トヨタのようにマルチパスウェイ戦略を支持する人も増えてきた。BEVが普及するためには、電池などの技術革新も急務だ。先行き不透明だからBEVを冷ややかな目で見る人が多くなったのだろう。

・もちろん、根底にあるのはBEVの分野で大きな伸びを見せている中国が面白くないのだ。

元記事:https://bestcarweb.jp/feature/column/858519

—————————————————————————————–

2024.05.17 コラム

ホンダの「メガキャスト」は電池ケースから、トヨタ・日産と戦略に違い

・ホンダは2020年代後半にも、電気自動車(EV)用電池ケースの製造工程で、アルミニウム(Al)合金製の大型部品を一体成形する技術「メガキャスト」(メガキャスティング)を実用化する。次世代EV商品群「0(ゼロ)シリーズ」で採用するとみられる。ただし、ボディー骨格への適用は2028年以降を見据える。同技術をアンダーボディーの生産から導入するトヨタ自動車や日産自動車に対し、ホンダの姿勢は慎重にも映る

・メガキャストは「ギガキャスト(ギガキャスティング)」や「ギガプレス」などとも呼ばれる、Al合金ダイカスト製の複雑な形状の大型部品を一体成形する鋳造技術である。従来は数十~100点前後に及ぶ部品を一体成形できるため、製造工程や部品点数を大幅に減らすことができ、EVのコスト削減に寄与するとされる。

・同技術の実用化では、米Tesla(テスラ)が2020年に主力EV「Model Y(モデルY)」の車両後部のアンダーボディーの製造に初採用して先行した。その後、中国・浙江吉利控股集団(Geely Holdingグループ)や同・小鵬汽車(Xpeng Motor、シャオペン)など中国勢も追随し、既に現行EVの生産工程で導入している

・修理に課題との指摘も

表(上):ホンダのメガキャストの採用方針(出所:日経Automotiveが作成)

表(下):日系自動車メーカー3社のギガ(メガ)キャストの実用化計画

トヨタと日産はギガキャスト、ホンダはメガキャストと呼んでいる。(出所:日経Automotiveが作成)

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/09292/

—————————————————————————————–

2024.05.17 ニュース

住友ゴム工業、研究拠点「住友ゴム イノベーションベース・仙台」を開所 タイヤや充電池材料の開発に活用してアクティブトレッド技術をさらに進化

・住友ゴム工業は5月16日、仙台市において研究拠点「住友ゴム イノベーションベース・仙台」を開所した。同日には4月から利用が開始された3GeV高輝度放射光施設「NanoTerasu(ナノテラス)」について利活用に関する発表会を行なった。

・ナノテラスを使うことで、ゴムの内部構造を可視化し、タイヤでは「アクティブトレッド技術」への活用や、今後の活用が期待されるリチウム硫黄電池(LiS電池)の活物質の開発などに利用するという。

元記事:https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/1592340.html

—————————————————————————————–

2024.05.17 コラム

「EVは自動車保険入れません」…中国EVいよいよヤバいのか!?

・「走行距離が年2万キロ以上のEV(電気自動車)は自動車保険に入れません」

中国のニュースサイトをチェックしていて目についた見出しだ。

・仕事柄、EVについてネットの情報を調べることが多いのだが、そうすると「EVオーナーのヤバすぎる末路」みたいな動画やまとめ記事ががんがんリコメンドされてくるようになってしまう

・その手のEV末路コンテンツの定番ネタの一つが自動車保険だ。EVは修理代が高いから自動車保険がバカ高に、購入者は涙目……といった話。高いのも嫌だが、保険に加入できないとなると死活問題だ。

元記事:https://www.newsweekjapan.jp/stories/business/2024/05/evev-1.php

—————————————————————————————–

2024.05.16 ニュース

ホンダ、EV関連投資を10兆円に倍増投資…機能や価格面で米中のメーカーに対抗する狙い

・ホンダは16日、2021~30年度の10年間で、電気自動車(EV)やソフトウェアの開発などに10兆円を投資すると発表

・22年に発表した計画で5兆円としていた投資額を倍増させる。EVに搭載するソフトの開発を加速させるほか、生産の効率化を図り、機能や価格面で中国や米国のEVメーカーに対抗する狙いがある。

元記事:https://www.yomiuri.co.jp/economy/20240516-OYT1T50157/

—————————————————————————————–

2024.05.15 ニュース

現代自グループと東レがEV電池・モーター材料を共同開発、CFRP適用

・韓国Hyundai Motor(現代自動車)グループと東レは、次世代車向けの材料開発で協業する。両社は2024年4月、次世代モビリティーでの素材革新を推進するための戦略提携契約を結んだと発表

・EV用の電池やモーターの性能向上を目指し、炭素繊維強化プラスチック(CFRP)を使った部品などを共同開発する。現代自や現代自グループ傘下の韓国・起亜自動車の次世代EVに、東レの高機能材料が採用される可能性がある

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/24/00695/

—————————————————————————————–

2024.05.15 ニュース

豪政府、再生エネ・重要鉱物供給の強化に150億ドル投資へ

・オーストラリア政府は14日発表の2024会計年度(25年6月終了)予算に合わせて、今後10年程度で227億豪ドル(約150億米ドル)を国内製造業の振興や再生可能エネルギー分野の強化に投じる計画を明らかにした。主要分野で外国技術への依存度低下を目指す。

・計画には重要鉱物やクリーンエネルギー業界への補助金、これら分野での投資手続き簡略化への取り組みが盛り込まれた。

・チャーマーズ財務相は「再生可能エネルギー大国」を目指し資金を投じると述べた。

・27年度(28年6月終了)から39年度にかけて、31種類の重要鉱物の加工・精製に70億豪ドル相当の税制優遇を適用し、再生可能水素の製造には67億豪ドル相当の税優遇措置を導入する。

・さらに、国内の太陽光パネル生産への投資と電池のサプライチェーン(供給網)整備には15億豪ドル相当の支援を提供する。

元記事:https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/QJ4HSXCWMFJBDKG2NJMRLLZX64-2024-05-15/

—————————————————————————————–

2024.05.14 ニュース

スバルはEVをトヨタ自動車と共同開発、日米での相互供給も

・SUBARU(スバル)は2024年5月13日、2023年6月からの新体制での取り組みのアップデートについて発表

・EV(電気自動車)の開発について、自社開発やアライアンスの活用などを検討してきた結果、2026年末までに展開する4車種のEVはトヨタ自動車との共同開発とすることを決めた。4車種のうち1車種は既に販売している「ソルテラ」。未発表の1車種はトヨタ自動車の米国工場で生産し、スバルも供給を受ける。もう1車種はスバルの矢島工場(群馬県太田市)で生産し、トヨタ自動車に供給する。

・共同開発や相互の生産/供給により、トヨタ自動車とともに先行き不透明なEV市場のリスクを軽減し、開発や生産の柔軟性を確保する。また、「EVの黎明期」(スバル 代表取締役社長の大崎篤氏)だという足元では、スバルの企業規模で単独で取り組むのは難しいと判断した

元記事:https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2405/14/news082.html

—————————————————————————————–

2024.05.14 ニュース

バイデン大統領、対中関税を大幅引き上げ EVや半導体など

・バイデン米大統領は14日、電気自動車(EV)、半導体、医療用製品など中国からの輸入品に対する関税を大幅に引き上げると発表した。

・11月の大統領選を控え、米中対立のリスクを冒して有権者の支持拡大を図る。

・バイデン大統領は「米国の労働者は競争が公正である限り、誰よりも働き、(競争相手などを)打ち負かすことができるが、あまりにも長期にわたり公正ではなかった」と述べた。

・中国商務省は14日、米国の対中関税引き上げを受け、強い不満を示し自国の権利と利益を守るために断固とした措置を取ると表明した

・米国は1974年通商法301条に基づき、今年、EVの関税を25%から100%に、リチウムイオンEV電池・その他電池部品の関税を7.5%から25%に、ソーラーパネル用太陽電池の関税を25%から50%に引き上げる。「一部の」重要鉱物についても関税をゼロから25%に引き上げる

元記事:https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/76ZOSCA2RVMWNJO7NRNZI2JZ7U-2024-05-14/

—————————————————————————————–

2024.05.12 ニュース

三菱自動車、タイ石油公社とEV関連で協業検討 タイの電動車ビジネス拡大へ

・三菱自動車は、同社のタイ現地法人とタイ石油公社(PTT)、PTTの電気自動車(EV)関連会社、アルン・プラスが協業に向けた話し合いを始めたと発表

・電動車の生産や販売、輸出、関連サービスなどの事業展開を視野に入れる。

・PTTは、台湾の鴻海精密工業との合弁会社「ホライゾン・プラス」で今年からEVの生産を始める予定で、1月にはEV用電池工場を立ち上げている。三菱自は提携により、現地での電動車関連事業の拡大を目指す。

・三菱自の加藤隆雄社長は8日に開かれた決算説明会で「当社の生産施設を活用したEVの生産など、さまざまな可能性を検討している。PTTとの協議を踏まえて事業展開していく」と語った

元記事:https://www.netdenjd.com/articles/-/301586

—————————————————————————————–

2024.05.11 ニュース

米政権、中国製EVの制裁関税を4倍に引き上げ100%へ…過剰な補助金で市場ゆがめると批判

・米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは10日、バイデン米政権が中国製電気自動車(EV)への制裁関税を4倍引き上げ、100%にする考えだと報じた。米国内にあるクリーンエネルギー産業の保護を狙い、来週にも発表するという

・報道によると、制裁関税の引き上げは米通商法301条に基づく措置で、太陽光発電設備や車載電池なども対象となる。中国製EVには現在、25%の関税をかけている。対中制裁関税は、トランプ前政権が2018年以降、段階的に発動し、バイデン政権も大部分を維持していた

・中国政府の過剰な補助金を使った安価な中国製EVは、世界で急激に浸透しており、市場をゆがめているとの批判も多い。バイデン政権は大統領選を控え、国内産業の保護や中国への強硬姿勢をアピールする狙いもあるとみられる

元記事:https://www.yomiuri.co.jp/economy/20240511-OYT1T50041/

—————————————————————————————–

2024.05.11 ニュース

フォードがバッテリーの発注削減、EV1台当たりの損失10万ドル超に

・米自動車大手フォード・モーターは、電気自動車(EV)事業の赤字拡大を食い止めるため、電池サプライヤーへの発注を減らし始めた。内情を知る複数の関係者が明らかにした

・EV市場の減速が鮮明となっており、発注削減の動きはフォードのEV戦略縮小の一環だ。これにはバッテリー搭載モデルへの投資削減、新型EV投入の延期、値下げ、計画中のバッテリー工場の延期・縮小などが含まれる。フォードは今年、EV事業で最大55億ドル(約8570億円)の損失を予想しており、 ジム・ファーリー最高経営責任者(CEO)は最近、EV部門のモデルeが 「現在、会社全体の足を引っ張っている 」と述べている。

・関係者の1人によると、フォードでは1-3月(第1四半期)にEV関連の損失が1台当たり10万ドルを超え、損失額は昨年の2倍以上に膨らんだ。

・今回の動きは、EV業界の苦悩を改めて浮き彫りにする。米自動車メーカーは引き続きEV需要の下振れに直面。一方、韓国や中国などの電池メーカーは売れ残りの在庫が膨らんでいる。

元記事:https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-05-10/SDACM5DWLU6800

—————————————————————————————–

2024.05.10 ニュース

パナソニックHDは過去最高益更新も、車載電池など重点領域苦戦で中期目標未達に

パナソニック ホールディングスは2024年5月9日、2023年度(2024年3月期)の連結業績を発表。米国IRA(Inflation Reduction Act)法による好影響やパナソニック液晶ディスプレイ解散に伴う一時益などもあり、純利益は過去最高を更新した。ただ、重点成長領域と位置付けている車載電池、サプライチェーンマネジメントソフトウェア、空質空調領域などで苦戦も目立ち、2025年3月期(2024年度)までの中期経営目標(KGI)は未達となることが濃厚となった

元記事:https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2405/10/news095.html

—————————————————————————————–

2024.05.10 コラム

EVもっと安く、広がる「ギガキャスト」 部品数100→1に効率化

・電気自動車(EV)を手がける自動車メーカーの間で、大型のアルミ鋳造設備を使って部品を一体成型する技術「ギガキャスト」(ギガプレス)が広がっている

・数多くの部品を溶接で組み合わせる従来の方法と比べ、部品や工程を減らせる。高価なEVの価格引き下げにつながると期待されている

・EV専業メーカーをめざすスウェーデンのボルボ・カーズは4月、スウェーデン南部イエーテボリにある主力工場で導入準備中のギガキャストの設備を報道陣に公開した

・ボルボはEV生産を効率化するためこの工場に約100億スウェーデンクローナ(約1400億円)を投じて変革中だ。計3組のギガキャストの装置群を設ける予定で、2025年から次期EV向けのパーツをつくり始める。 工場の隣接地では同国のEV電池メーカーのノースボルトと合弁でEV電池工場も建設中で、新しい電池でコスト削減もはかる。製品・戦略担当役員のエリック・セベリンソン氏は「様々なイノベーションで、EVを(ガソリン車などの)内燃エンジン車と同じコストまで下げるようにすることが我々の目標だ」と話す

元記事:https://www.asahi.com/articles/ASS576FHRS57UHBI00GM.html?iref=pc_ss_date_article

—————————————————————————————–

2024.05.10 ニュース

ホンダが開発費1兆円、1台あたりトヨタの2倍 EVに大半

・ホンダは10日、2025年3月期に研究開発費で過去最大の1兆1900億円を投じると発表した。開発費は今期の1台当たりの販売目標で割るとトヨタ自動車の2倍以上だ。今期も2期連続で営業最高益を更新する見通し。北米でコストパフォーマンスのよいハイブリッド車(HV)などで稼ぎながら、電気自動車(EV)で米テスラや中国勢に対抗するために急アクセルを踏む。

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC095GA0Z00C24A5000000/

—————————————————————————————–

2024.05.10 ニュース

バイオ燃料や水素、合成燃料の市場規模は2050年に236兆円

・富士経済は2024年5月9日、カーボンニュートラル燃料の市場調査結果を発表した。

・化石燃料も含めた燃料の世界市場は、燃料を使う各種製品の電化、再生可能エネルギーの利用拡大などにより、縮小していくと見込む。化石燃料はカーボンニュートラル燃料への移行や、長期的なコスト低下により金額ベースでの市場規模は小さくなり、2022年の603兆円から2050年には202.1兆円に減少する。将来的な需要減少を見通して油田やガス田、炭鉱の新規開発投資が大幅に減少し、既存プロジェクトの損益分岐コストで推移することが、化石燃料のコスト低下の要因だという。

・カーボンニュートラル燃料は、電化や再エネ活用が進む中でも残る燃料の需要を取り込み、市場規模は2022年の29.9兆円から、2050年には236.3兆円に成長すると見込む。

・自動車向けは、バイオディーゼルやバイオエタノールの需要が伸びる見通しだ。環境規制や原料原・産国での混合義務引き上げが要因となる。また、欧州ではエンジン搭載車の条件付き販売認可でe-Fuelの需要が伸長する。熱量ベースでのカーボンニュートラル燃料の比率は、2022年の4.3%から2050年には37.8%に増加するとしている。

・船舶向けは、クリーンアンモニアやバイオディーゼルの普及が進む。IMO(国際海事機関)が2050年までに温室効果ガスの排出量をゼロにする目標を掲げているためだ。カーボンニュートラル燃料の比率は、2022年の僅少から、2050年には35.9%に拡大するとしている。

・航空機向けは、ICAO(国際民間航空機関)によるCORSIA(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation、ICAOにおける国際航空分野の炭素排出削減制度)の導入や、欧州でのSAF(Sustainable Aviation Fuels、持続可能な航空燃料)の採用義務化により、バイオジェット燃料やe-Fuelが普及する。カーボンニュートラル燃料の比率は、2022年の僅少から2050年には73.4%まで増加する。

・発電向けは、バイオメタンや水素、アンモニア混焼による脱炭素化が進む。カーボンニュートラル燃料の比率は、2022年の1.8%から2050年には23.9%に増加する。産業向けは短中期的には木質などの固体バイオマス燃料が有望だとしている。長期的には既存のインフラを使用可能で家庭向けにもアプローチできるバイオガスやバイオメタン、e-メタン、グリーンLPGが伸長するという。カーボンニュートラル燃料の比率は、2022年の2.8%から2050年には20.3%に上る見通しだ。

図:化石燃料とカーボンニュートラル燃料の市場見通し 出所:富士経済

元記事:https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2405/10/news096.html

—————————————————————————————–

2024.05.10 ニュース

フィリピン、ニッケル事業に米中などが関心 EV各社誘致へ

・フィリピンのマリア・アントニア・ユロ・ロイザガ環境相は10日、ニッケルを中心に国内鉱山事業の協力で米国や中国など多数の国が関心を示していると明らかにした。

・同相は講演で、電気自動車(EV)の電池に欠かせないニッケルの加工能力を強化すべきだと指摘。「フィリピンには現在2つのニッケル加工工場しかなく、当局は措置を講じる必要がある」と説明した。

・フィリピンは隣国インドネシアに追随しようとしている。世界有数のニッケル埋蔵量を誇るインドネシアは2020年に未加工のニッケルの輸出を禁止し、国内のニッケル加工事業に外資を誘致した。現在、EVメーカーを国内に呼び込もうとしている。

・フィリピンの2つのニッケル加工工場は国内のニッケル生産大手ニッケル・アジアなどが出資している。

政府データによると、フィリピンの昨年のニッケル生産量は3514万トンで、前年比19%増加した。

元記事:https://jp.reuters.com/world/china/RFT3UQ2JAZPLHNMSTQUIAQ24FU-2024-05-10/

—————————————————————————————–

2024.05.10 ニュース

BYDが航続2000kmの新世代PHEV、エンジン熱効率「45%超え」か

・中国・比亜迪(BYD)は2024年6月までに、プラグインハイブリッドシステム「DM-i」の次世代版を中国市場に投入する。現行世代のDM-iから燃費性能や走行可能距離を高めた。主力ブランド「王朝(Dynasty)」シリーズの新型セダンに初搭載する。BYDによる値下げ攻勢が続く中、ガソリンエンジン車やハイブリッド車(HEV)を主力とする日本勢にとっては脅威となりそうだ

・社のプラグインハイブリッドシステムとしては第4世代に当たる。 シリーズパラレル方式のハイブリッドシステムで、排気量1.5Lで直列4気筒のガソリンエンジンと独自のリン酸鉄リチウム(LFP)系リチウムイオン電池「ブレードバッテリー」、2つのモーターなどを組み合わせる。エンジンの最高熱効率は「43%」(同社)をうたう

・第5世代となる次世代DM-iの技術的な詳細は、今後明らかにする予定。ただ、エンジンについては排気量や気筒数は現行DM-iと同じだが、最高熱効率を向上させており「45%を超える」(BYDの説明員)という。これにより、燃費性能も大幅に高めている。

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02813/050900009/

—————————————————————————————–

2024.05.09 ニュース

トヨタ、EV挽回に1.7兆円 テスラ減速で投資余地

・トヨタ自動車は8日、電気自動車(EV)や人工知能(AI)などの成長領域への投資を2025年3月期で1兆7000億円と4割増やす方針を打ち出した。向上した「稼ぐ力」を将来の投資に振り向け、米テスラや中国勢への競争力に対する不安の払拭をめざす。

・「意志を持って足場固めに必要なお金と時間を使っていく」。8日に記者会見したトヨタの佐藤恒治社長は今期に将来への投資にギアを上げることを宣言した

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD072WX0X00C24A5000000/

—————————————————————————————–

2024.05.08 ニュース

中国EV市場、「新型車を赤字販売」の苛酷な実態

シャオミの攻勢に、ファーウェイが対抗値下げ

・ファーウェイにとって大きな誤算だったのは、中国のスマートフォン大手の小米(シャオミ)がEV参入の第1号モデル「SU7」を3月28日に発売し、自動車業界を震撼させる価格性能比を打ち出したことだ

・「販売台数を稼ぐため赤字販売を決めた」。シャオミの創業者で董事長(会長に相当)の雷軍氏は、それが損失覚悟の戦略的値付けであることを認めた。

・シャオミの攻勢を受け、競合メーカーは続々と対抗値下げに踏み切った。例えば国有自動車大手の上海汽車集団傘下の智己汽車は、4月8日に新型EVセダン「L6」を発表。その予約販売価格を、LiDARを搭載しながら23万元(約484万円)からに設定した

・ファーウェイが奇瑞汽車と共同開発した智界S7も、2023年11月の最初の発表時には競合車種に比べて高い価格性能比を売り物にしていた。

・ところが量産の立ち上げに手間取り、せっかくの商機を逃してしまった。財新記者が入手したデータによれば、2023年12月の智界S7の納車台数はわずか784台。その後も納車遅延が続く中、シャオミのSU7が登場したことにより、智界S7は値下げを余儀なくされた格好だ

元記事:https://toyokeizai.net/articles/-/750284

—————————————————————————————–

2024.05.07 ニュース

中国EV、欧州に工場進出ラッシュ 追加関税の回避に布石 習氏訪問の仏、ハンガリーでも

・中国の習近平国家主席が、欧州連合(EU)との電気自動車(EV)を巡る通商摩擦のさなか、欧州歴訪を開始した。EUが「追加関税も辞さず」の立場で輸出攻勢に歯止めをかけようとするのに対し、中国は障壁回避に向けて、続々と欧州に工場を建設している。

・欧州では最近、中国EV産業の進出ラッシュが続く。

・習氏の最初の訪問国フランスの北部では、遠景科技集団(エンビジョングループ)傘下企業がEV電池工場を建設

・ハンガリーでは昨年12月、中国EV最大手の比亜迪(BYD)が、欧州初の乗用車組み立て工場を建設すると発表

・スペインでは自動車大手、奇瑞汽車がEV生産計画を発表した

・「遅れてはならない」とばかりに、イタリアのウルソ企業相は2月末、自動車産業誘致のため、中国企業と交渉中だと明らかにした

・マクロン仏大統領、フォンデアライエン欧州委員長は習氏と6日に会談し、貿易を巡って「公平なルール」を求めた。中国が補助金で国内メーカーを保護し、EU市場に安売り攻勢をかけるのは困るということだ。一方で、欧州で生産してくれるならば歓迎するという立場。米国が中国との技術競争でしのぎを削り、サプライチェーン(供給網)から中国排除を強めるのとは姿勢が異なる

元記事:https://www.sankei.com/article/20240507-CGVWIL6YZNC4TC7XYWLOXZ47JM/

—————————————————————————————–

2024.05.06 コラム

数字だけ高スペックでも実際の充電は遅い! EVの進化についていけない急速充電器の現状

・eMPは、EV普及黎明期から充電サービスを展開していた日本充電サービスから事業を受け継ぐ形で設立された会社であることから、国内のほとんどの急速充電器を管理するという急速充電プロバイダー最大手です。

・このeMPの設置している200kW級急速充電器に関しては、世間でいわれているほど高スペックな充電器ではないという点を、私自身、繰り返し批判してきました。

・確かに200kW級とはいわれているものの、実際に1台あたりの出力については最大でも90kWに制限されてしまう

・その90kWが、そのEVの充電性能の許す限り持続するのではなく、最高でも15分しか持続することができずに、その後は最大50kW程度に強制的に制限されてしまう

・6口合計した最高出力が200kWであることによって、仮に3台目のEVが充電をスタートすると、場合によっては1台目の充電出力が50kWに制限されてしまう

・4台目のEVがきてしまえば、なんと1台目のEVは25kWしか許容することができなくなる可能性もある

・とくに日産やトヨタに関しては、2028年度までに全個体電池を搭載したEVを発売するとアナウンスしながら、その充電時間が3分の1になると発表済み。つまり、少なくとも、300kWを超えるような充電出力に対応しているものと推測可能ですが、その高速道路上に設置されている急速充電器は、基本的には最大でも90kW、しかも15分しか持続しないとなると、10年先を見据えた先行投資という観点で、極めてスペック不足感が否めません。したがって私自身、その急速充電器のスペックの低さを指摘し続けてきたわけです。

元記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/1bce01970af3b1acfecd1a9514f98e35ce33820e

—————————————————————————————–

2024.05.04 ニュース

米EV税控除、一部重要鉱物要件の導入2年延期

・米財務省は3日、電気自動車(EV)購入者に対する最大7500ドルの税額控除措置について、原料の一部要件を緩和した。脱中国依存を目的とした調達要件で、グラファイト(黒鉛)など追跡が困難な重要鉱物について導入時期を2年延期した。

・2025年の導入予定を27年に延期した。

・業界団体アライアンス・フォー・オートモーティブ・イノベーションは、発表について「EV用電池に使われる重要鉱物の調達に一時的な柔軟性を与えるもので、世界の供給網の現実を認識しているようにみえる」と述べた。

・中国は、黒鉛の世界生産量の70%を占める。

元記事:https://jp.reuters.com/business/autos/BJ2HEG5CFBIMFK6LGFJ5SI4XCY-2024-05-04/

https://news.yahoo.co.jp/articles/25e9fa2dba363054a8eb8d610f3040cfc5eb82da

—————————————————————————————–

2024.05.04 ニュース

日本企業、ブラジルで36案件合意 三井物産はリチウム

・岸田文雄首相のブラジル訪問に合わせ日本の企業や大学などが計36件の協力案件の覚書を公表する。重要鉱物やエネルギー、農業、金融、宇宙など幅広い分野でビジネスを加速させる

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA031MF0T00C24A5000000/

—————————————————————————————–

2024.05.02 ニュース

中国政府、EV最優先の普及政策に軌道修正の動き HVや低燃費のエンジン車も「買い替え補助金」の対象に

・中国政府は国内景気のテコ入れを目的とする「以旧換新」(訳注:旧型製品の買い替え促進)キャンペーンの一環として、新たな措置を追加した

・個人が自家用車を「新エネルギー車」または「省エネルギー車(低燃費車)」に買い替える場合に、政府が補助金を支給する

・注目すべきなのは、今回発表された補助金の支給対象に(新エネ車だけではなく)省エネ車が含まれたことだ

・現時点では、政府は対象となる省エネ車の定義をまだ明示していない。財新記者の取材に応じた自動車業界の専門家は、エンジンとモーターを併用するHVおよび高い燃費性能を備えたエンジン車が対象とみるが、具体的な燃費やエンジン排気量などの基準は不明瞭だ

元記事:https://toyokeizai.net/articles/-/749747?display=b

—————————————————————————————–

2024.05.02 ニュース

ポールスター、EV急速充電の進歩でガソリン車並みの給油感覚に

・スウェーデンPolestar(ポールスター)とイスラエルのStoreDot(ストアドット)は、超高速充電が可能なStoreDotの電池「100in5(5分間の充電で100マイル走行)」を使って、電気自動車(EV)のプロトタイプ車「Polestar 5」を、わずか10分で電池残量(SOC)10%から80%まで充電できたと発表

・StoreDotの電池セルは、シリコン負極を採用したもので、3元系NMCセルと同等のエネルギー密度を持つ。従来の電池と同等もしくは少ない質量で、高い機械的特性と冷却能力、優れたリサイクル性を発揮できる構造になっているという

・この試験では、特別な冷却システムを追加することなく、310~380kWの安定した充電出力(充電速度)が得られた。通常のEV電池の急速充電速度は、SOC(state of charge:充電率)によって大きく異なり、SOCが増加すると大幅に低下する傾向があるが、今回の試験では、SOCが10%で310kW、80%でも370kW以上に達した。

・今回のEVの電池容量は77kWhだったが、将来的には100kWhまで拡大する可能性がある。100kWhの電池を中型EVに搭載した場合、今回の試験結果をもとにすると、たった10分の充電で200マイル(約320km)を走行できることになる。また、充電速度が安定しているため、SOCが50%の時なら5分間充電するだけでSOCを80%以上まで回復できる。ドライバーはガソリンエンジン車の燃料給油とほぼ同じ感覚で長距離走行が可能になるとしている。

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/24/00683/

—————————————————————————————–

2024.05.02 ニュース

日仏、重要鉱物の技術情報共有 アフリカへ共同投資視野

・日本とフランスの両政府は1日、重要鉱物を確保するための供給網の構築で協力すると発表

・アフリカなど資源国の鉱山への共同投資を視野に、鉱物採掘や加工技術の情報共有を進める。

・斎藤健経済産業相とフランスのルメール経済・財務相が同日、パリで共同声明に署名した。

・電気自動車(EV)や半導体の需要拡大で重要鉱物の確保は不可欠になっている

・レアアース(希土類)やEV電池材料のリチウムをはじめとした重要鉱物について、第三国で採掘、加工、リサイクルに関する事業支援の検討を始める。日仏の官民対話を通じて具体的な案件を詰める

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA24COD0U4A420C2000000/

—————————————————————————————–

2024.05.01 ニュース

2022年度の温室効果ガス排出・吸収量、日本は10年前から22.9%減

・国立環境研究所は2024年4月12日、2022年度における日本の温室効果ガス排出・吸収量に関するレポートを公開した。二酸化炭素(CO2)換算で約10億8500万tとなり、2021年度比で2.3%(約2510万t)の減少、2013年度比で22.9%(約3億2210万t)の減少になった

図(上):ガス別の排出量の推移 出所:国立環境研究所

図(下):部門別のCO2排出量の推移 出所:国立環境研究所

元記事:https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2405/01/news064.html

—————————————————————————————–

2024.05.01 ニュース

トヨタが2026年から米国で新型EV生産、2200億円を投資

・トヨタ自動車は、米国インディアナ州の生産拠点Toyota Motor Manufacturing, Indiana(TMMI)に14億ドル(約2184億円、1ドル156円換算)を投資し、2026年から電気自動車(EV)を生産すると発表

・生産するのは、3列シートのSUVで新型車となる。今回の投資により、TMMIへの投資総額は80億ドルに達した

・同時に今回の投資で、TMMIに電池パックの生産ラインを新設する。2025年に稼働開始予定のToyota Battery Manufacturing, North Carolinaで生産したリチウムイオン電池セルをTMMIで電池パックにし、新型3列シートEV-SUVに搭載する

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/24/00673/

—————————————————————————————–

2024.05.01 コラム

テスラ、充電器部門閉鎖で整備に遅れ 米国EV普及に影

・米テスラが電気自動車(EV)の急速充電器を担当する部門を閉鎖したことが分かった。EVの販売減が背景とみられる。事業は続けるが当面は既存設備の稼働率向上を優先し、新設の投資を抑える見通し。

・米政府はEVと電池の自国生産を後押しし、充電インフラにも補助金を拠出してきた。EV充電器は30年までに50万基を設ける目標を掲げる

・同社の急速充電器の数は約6万基と世界最多で、米国では約6割のシェアを持つ。インフラ整備が遅れれば、EV普及が一段と後退しかねない。

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN013B10R00C24A5000000/

—————————————————————————————–

2024.04.29 ニュース

中国・奇瑞集団と欧州のEV新興B-ONが商用EVを共同開発

中国の大手自動車メーカー・奇瑞集団(Chery Group)と、欧州でクリーンモビリティー事業を手掛ける新興企業B-ONは、今後の戦略的提携について合意したと発表

・両社は合弁会社を設立し、新しい商用電気自動車(EV)「Pelkan」の開発、生産、販売を行う

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/24/00653/

—————————————————————————————–

2024.04.29 ニュース

再エネ電力貯蔵6.5倍へ G7閣僚声明案

蓄電池や水素で

・主要7カ国(G7)の気候・エネルギー・環境相会合の共同声明の原案の一部が判明した。

・再生可能エネルギーの安定に欠かせない蓄電池や水素といった電力を貯蔵できる容量を2030年に世界で22年比6.5倍に増やす目標を明記した。送配電網への投資も大幅に拡大すると盛り込む。

・イタリアのトリノで29日から閣僚会合の議論が始まる。

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGKKZO80357880Z20C24A4MM8000/

—————————————————————————————–

2024.04.27 ニュース

中国EVが供給過剰、生産稼働率5割に 価格競争に拍車

中国で電気自動車(EV)の生産が変調してきた。自動車業界で工場の稼働率の損益分岐点は通常8割前後とされているが、足元でEVを含む新エネルギー車は5割程度にとどまる。需要を上回る生産能力の拡大が要因で、経営破綻する新興EV企業も相次ぐ。供給過剰分は海外にあふれ出ており、EVの価格競争に拍車がかかる恐れがある。

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC202L50Q4A420C2000000/

—————————————————————————————–

2024.04.26 ニュース

ホンダがカナダにEV製造拠点を新設、バッテリーは自社生産

・ホンダは2024年4月25日、EV(電気自動車)専用の完成車工場やバッテリー工場の建設、材料メーカーとの共同出資会社設立など、北米でのEVの包括的バリューチェーン構築に向けた検討を開始したと発表

・足元ではEVの普及に減速感があるが、中長期的にパーソナルカーの脱炭素化はEVが最適解だと判断し、投資を決めた。

・ホンダはカナダに2つのアセンブリーラインを持っており、このうち1つをEV専用工場とする。これらに隣接して三元系リチウムイオン電池の工場も設ける。バッテリーメーカーからの調達ではない自社生産となる。年間の最大生産能力は36GWhを見込み、基本的にはホンダ車のみに搭載するが、状況に応じて柔軟に対応するとしている。バッテリー以外のEV部品についても60%程度をホンダグループ内で調達できるようにしていく計画だ。

元記事:https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2404/26/news092.html

—————————————————————————————–

2024.04.26 ニュース

トヨタ、米インディアナ工場に14億ドル投資 EV生産へ 雇用も創出

・トヨタ自動車は25日、米インディアナ州プリンストン工場に14億ドルを投じると発表した。電気自動車(EV)の3列シートのスポーツ用多目的車(SUV)の組み立てラインなどを整備する

・これによりインディアナ州への総投資額は80億ドルとなり、340人の新規雇用の創出が見込まれる。

・インディアナ工場では現在、7500人以上の従業員がシエナ、ハイランダー、グランドハイランダー、レクサス・TXなどの人気車種の組み立てを行っている。

・同工場ではこのほか、ノースカロライナ州にある自動車メーカーのバッテリー製造工場から供給されるリチウムイオン電池を使用した電池パックの生産ラインを追加する

元記事:https://jp.reuters.com/markets/bonds/A4DZKC4AOBJTXCR6ZIX2LZEIC4-2024-04-25/

—————————————————————————————–

2024.04.25 コラム

EV拡大の地殻変動で変わる業界地図 日系苦戦、中国メーカーも採算度外視の消耗戦

・世界最大の自動車市場である中国で、電気自動車(EV)の販売拡大をきっかけに業界地図を塗り替える地殻変動が起きている。中国勢がシェアを拡大し、日本などの海外勢を引き離している。ただ、中国メーカーも採算度外視の値下げという消耗戦に苦しんでいるのが実情だ。海外輸出も進めているが、米欧では中国製EVへの逆風も増している。

・日本勢ではEVで中国メーカーに協力を求める動きが広がっているほか、次世代車で重視されるソフトウエアなどの強化へ中国IT大手との提携も盛んになっている。日系メーカー幹部は「教える側から、教えてもらう側に変わってきている」と話す

・ただ、中国勢も内実は厳しい。シェア維持のため値下げ合戦を繰り広げているからだ。香港紙によると、米シティグループはシャオミが3月発売したEV「SU7」は1台売れるたびに6800元(約15万円)の損失が生じると指摘。車載電池も手掛けるBYDや、国有自動車大手といったごく一部を除いて利益は出ていない状況とみられる。

・中国勢は欧州などへのEV輸出にも本腰を入れており、昨年には世界各国の自動車輸出台数で日本を抜いて初めて首位となった。しかし、欧州連合(EU)は中国製EVに対する補助金調査を行っているほか、米欧は中国がEVの過剰生産能力を抱えているとの懸念も増している。新たな貿易摩擦の火種となっており、中国のEV戦略にも影響を与える可能性が出ている。

元記事:https://www.sankei.com/article/20240425-CBTKHTXH3BP77EQM22KV7YYSNU/

—————————————————————————————–

2024.04.24 ニュース

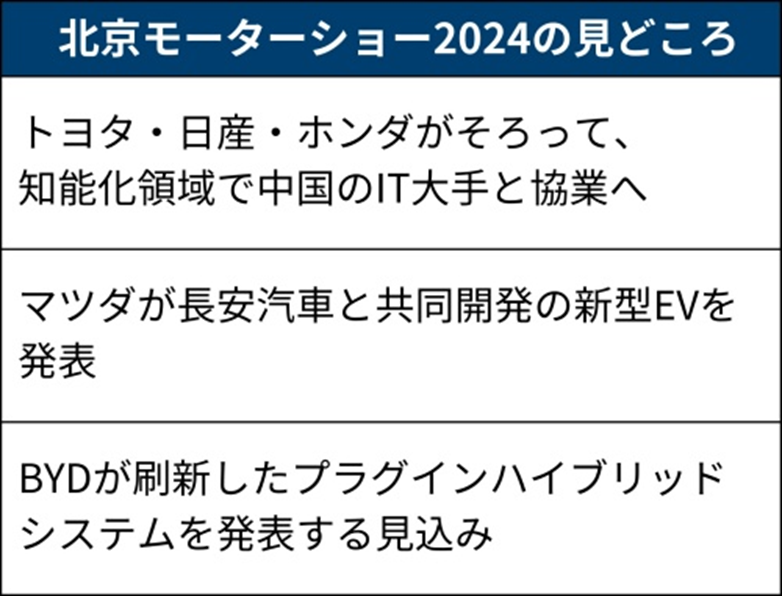

北京モーターショー開幕、日系3社が中国IT大手と協業・BYDが新PHEV

「北京モーターショー2024」(以下、北京ショー)が2024年4月25日、中国・北京市で開幕する。テーマは「Driving to Smart Mobility」(スマートモビリティーの推進)だ。自動運転やソフトウエア定義車両(SDV)など、クルマの知能化に関連した発表に注目が集まる。トヨタ自動車など日本勢も知能化領域で、中国のIT企業との協業を発表する。世界的に電気自動車(EV)市場の成長が鈍化する中、中国・比亜迪(BYD)をはじめとする中国勢の新型プラグインハイブリッド車(PHEV)の発表にも熱い視線が注がれる

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02813/042400003/

—————————————————————————————–

2024.04.24 ニュース

情報処理推進機構、欧州「カテナ-X」とデータ連携基盤の相互運用を検討 欧州の電池規則に対応

・情報処理推進機構(IPA)は23日、欧州の自動車用データ連携システム「カテナ―X」と電池をはじめとする自動車データ連携基盤の相互運用に向けた検討を開始したと発表

・IPAが設計を手がける日本の「ウラノス・エコシステム」との相互運用を目指す

・欧州では電池規則の一環で2025年に車載電池がライフサイクル全体で排出した二酸化炭素(CO2)排出量の開示が義務付けられる。IPAや経済産業省は、欧州電池規則への対応をユースケースの第一弾としてウラノスの活用を進める

・24年内に相互運用の実現可能性を検証し、早ければ25年に連携をはじめる。欧州電池規則では、カーボンフットプリントのほか、電池材料の生産履歴などの情報を記録した電池パスポートも必要になる。電池のデータを集約したカテナ―Xとウラノスを相互連携することで、中国に依存する電池材料の安定調達にもつなげる

元記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/6766b9869c2cbfd7cf6af38b3c0abfb4224a1305

—————————————————————————————–

2024.04.24 ニュース

使用済みリチウムイオン電池を活用した環境配慮型スマートベンチを開発

・フクビ化学工業やNAGASEグループの長瀬産業、キャプテックスは2024年4月23日、リサイクル樹脂、リユース電池を使用した環境配慮型のスマートベンチを共同開発し、実証実験を同年3月に開始したと発表

・実証機に搭載されているリチウムイオン電池は、スズキが生産する四輪車に搭載されている「エネチャージ/S-エネチャージ」に使用された電池のリユース品だ

図:実証機ではデジタルサイネージやLEDライトを搭載、顧客ニーズに合わせてカスタマイズが可能 出所:フクビ化学工業

図:北京ショーの3つの見どころ

(出所:日経Automotiveが作成)

元記事:https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2404/24/news048.html

—————————————————————————————–

2024.04.23 ニュース

JX金属と三菱商事が非鉄資源循環で合弁会社。リサイクル原料の集荷強化、7月に事業開始

・JX金属は22日、三菱商事と廃家電・廃電子機器や廃車載用リチウムイオン電池(LiB)など非鉄金属の資源循環に関する合弁会社を設立すると発表

・同社および同社100%子会社のJX金属商事が行う銅・貴金属リサイクルと廃車載用LiBリサイクルに関する事業を分割し、三菱商事と新会社を設立する

・三菱商事の有する産業横断型のグローバルなネットワーク・知見を活用し、リサイクル原料の集荷を強化するとともに、国内外リサイクラーとの協働によるリサイクルプロセス変革やデジタル化を推進。新会社は7月をめどに事業を開始する。

元記事:https://www.japanmetaldaily.com/articles/-/147685

—————————————————————————————–

2024.04.23 ニュース

世界のEV販売、2035年に新車の5割超 IEA見通し

国際エネルギー機関(IEA)は23日、電気自動車(EV)の最新の市場動向に関する報告書を発表した。2035年にEVが世界の新車販売の5割超を占めると予測した。中国メーカーを中心とした低価格車がEV市場を拡大する。車載電池の価格低減や充電インフラの整備が条件となる

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR2300X0T20C24A4000000/

—————————————————————————————–

2024.04.23 ニュース

銅需要、今後10年で1000万トン増へ EVやAI活況で=資源商社

・資源商社大手トラフィギュラは、電気自動車(EV)や電力インフラ、人工知能(AI)、オートメーションの分野の活況により電池や電線などの素材である銅に今後10年間で少なくとも1000万トンの追加需要が発生するとの予想を示した。

・EV部門と発電・送電・配電部門が追加需要の3分の1をそれぞれ占め、残りはオートメーションや製造設備投資、データセンター内の冷却システム向けになるとした。