本ページでは、燃料電池&FCVを中心に、水素利用に関する最新注目情報(ニュース)を紹介します

❊ ❊最新電池関連Newsの中に、別途「蓄電池関連ニュース」、

「その他周辺注目情報のニュース」も設けております。これらページもご高覧ください

また、Tec-Jyam(管理人)の”つぶやき”の掲載(不定期)も始めております。 小職の” 持論・独論”ということで・・・お聞き流し下さい。

提供:電池総合情報サイト

URL:tec-jyam.com

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

—————————————————————————————-

————————————————————————————-

2024.07.19 ニュース

0.1mg/cm2以下や“Irフリー”の研究開発が進展

・企業や研究所の中にも、PEM(Proton Exchange Membrane)形水電解装置でイリジウム(Ir)の使用量を大きく低減させつつあるところは複数ある。

・その1つが、理化学研究所だ。同研究所は2024年5月に、Irの使用量を0.08mg/cm2まで低減したと発表した。

・理化学研究所の工夫は、Irを原子単位で用いたことだ。Irは、二酸化マンガン(MnO2)のMn原子の一部をIrで置換した格好で、価数は6価であるという。同研究所はこの触媒を「atomically dispersed IrVI oxide (IrVI-ado)」と呼ぶ。

・理化学研究所によれば、これまでのPEMでは、Ir触媒は、数万個の酸化イリジウム(IrO2)またはIr原子から成る、粒径が数十nmのナノ粒子の形で使われていて、ナノ粒子内部のIr原子は触媒機能に貢献していなかったとする。今回、Irを原子単位で活用することで、少ないIr使用量でも触媒としての性能を確保できると考えた

・理化学研究所はこの技術の実用化を東ソーなどと協力して進めているという。今後のポイントとなるのは、大面積化と耐久性の向上になりそうだ

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/ne/18/00114/00003/

————————————————————————————-

2024.07.19 ニュース

AEM形水電解の装置や部材が続々、住友電工やAGCも参戦

・これまで開発メーカー自体がわずかだったAEM(Anion Exchange Membrane)形水電解装置だが、Hannover Messe 2024では、新規参入企業の出展が目立ち、PEMに勝るとも劣らない存在感を示した。触媒のコストがPEMに比べて大幅に低く、次世代水電解の本命技術という見方もある

・AEMが優れる点は大きく3つ。(1)プロトン(H+)がキャリアのPEMと違って強い酸に電極がさらされないため、白金(Pt)やイリジウム(Ir)といったPt系貴金属(PGM)の触媒が必須ではなく、製造コストを大きく下げられる可能性がある、(2)膜技術はAWEとPEMの両方の知見が生かせる、(3)PEMに比べてカソード側への水の浸み出しが少なく、発生した水素と水の分離や水の再利用のための補器のコスト、およびメンテナンスコストが低い─といった点である

図:AEMはAWEとPEMの中間的な方式

左から、アルカリ水電解(AWE)、AEM、PEMの各方式の概要を示した(出所:日経クロステック)

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/ne/18/00114/00004/

————————————————————————————-

2024.07.19 ニュース

水素関連だけで約500社が結集、アンモニアにも脚光

ドイツの国際展示会「Hannover Messe 2024」では約4000社が参加し、多くが「Industry 4.0」、すなわち工場のオートメーション化やデジタル化を軸に出展した。ただし、約500社は再生可能エネルギーの電力で生産するグリーン水素やグリーンアンモニア、そのための水電解技術やアンモニアの分解技術などについての出展だった

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/ne/18/00114/00001/

————————————————————————————-

2024.07.18 ニュース

ホンダ、充電可能FCV発売へ 日本勢初モデル、809万円

・ホンダは18日、新型燃料電池車(FCV)「CR―V e:FCEV」を19日に発売すると発表

・FCVとして家庭や外出先で充電できるプラグイン機能を備えた日本メーカー初のモデル

元記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/1a63bef405b95178fe737111d98e753f725facfa

————————————————————————————-

2024.07.18 ニュース

トヨタ強力支援のJoby、eVTOLを燃料電池で800km超飛行

・トヨタ自動車が出資し、部品提供や量産も支援している、空飛ぶクルマ事業者の米Joby Aviation(ジョビー・アビエーション)は、燃料電池を搭載したeVTOL(電動垂直離着陸)機によって523マイル(842km)の長距離試験飛行に成功した。

・同社が現在開発を進めているバッテリー搭載の機体「Joby S4」は、1回の充電での航続距離が約240km(プリプロダクション機の場合)なので、その3倍以上の距離を飛行したことになる

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02892/071600003/

————————————————————————————-

2024.07.17 ニュース

仏Hopium、100kW燃料電池の初試験に成功…2025年に商用化へ

・フランスのクリーンテクノロジー企業のHopiumは7月10日、100kWの燃料電池の初試験に成功した、と発表した。Hopiumはトラック輸送の脱炭素化を目指しており、今回の試験はその一環だ。

・試験では、燃料電池の基本的な特性である密閉性、電極の極性、物理的な寸法を確認。これらの結果は、事前に開発されたデジタルツインによるシミュレーションと一致していたという。燃料電池の重量は30kgで、セルの厚さは1mm以下と、Hopiumが設定したコンパクトさの基準を満たしている。

元記事:https://response.jp/article/2024/07/17/384102.html

————————————————————————————-

2024.07.17 ニュース

発電時に温室効果ガスを排出しないコンパクトな水素燃料電池発電システムを発売

ヤンマーホールディングスのグループ会社であるヤンマーエネルギーシステム(ヤンマーES)は2024年7月16日、コンパクトで複数台を一括制御可能な水素燃料電池発電システム「HP35FA1Z」を商品化し、同年9月2日から受注を開始すると発表

表:HP35FA1Zの仕様 出所:ヤンマーホールディングス

元記事:https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2407/17/news060.html

————————————————————————————-

2024.07.12 ニュース

千代田化工、小型装置で水素供給へ シンガポールで実証

・千代田化工建設は12日、持ち運びが可能な装置で取り出した水素を燃料電池を搭載したフォークリフトに充塡する実証実験をシンガポールで始めたと発表

・実証実験はシンガポールの南洋理工大学、PSAシンガポールと2025年9月まで実施する。水素は利用時に二酸化炭素(CO2)を実質排出しない次世代燃料として注目される。PSA社が実証実験の場所や燃料電池を動力源とするフォークリフトを提供し、南洋理工大学と千代田化工が効率的に水素を供給する方法を共同で研究をする。

・水素はシンガポール国外でトルエンと結合させ、常温で液体の「メチルシクロヘキサン(MCH)」にして輸送する。千代田化工はMCHから水素を分離させる独自技術をもっており、実証実験では小型の装置を使って水素を取り出す。

・装置の大きさは幅3メートル、奥行き7メートル、高さ 3.5メートルで、コンテナ船やトレーラーで持ち運ぶことができる。最低限の現地工事で設置でき、都市部などでも活用できる。

・千代田化工は20年、民間企業6社とシンガポールでの水素供給に向けた覚書を結んだ。コスト低減や商業化に向けた研究開発を進めている。千代田化工は20年代後半にもシンガポールで水素供給を事業化する

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC123130S4A710C2000000/

————————————————————————————-

2024.07.12 ニュース

豊田通商 欧州でグリーン水素合弁

豊田通商は11日、100%子会社の豊田通商ヨーロッパがドイツのメッサー社と欧州でグリーン水素の製造・供給と燃料電池車両の提供を行う新会社、SympH2ony(シンフォニー社)を設立したと発表した。出資比率は50%ずつで、両社は新会社でそれぞれの知見を生かし、欧州における水素の導入拡大を推し進める

元記事:https://www.japanmetal.com/news-t20240712136490.html

————————————————————————————-

2024.07.12 ニュース

パリ五輪の公式車両にトヨタの「ミライ」、学者や技術者が撤回要求

・トヨタ自動車の燃料電池車「ミライ」がパリオリンピックの公式車両に採用されたことに対し、学者や技術者など120人が連名で、撤回を求める公開書簡を発表

・公開書簡では、消費者が購入するミライには、地球温暖化の原因となる化石燃料から製造された水素がほぼ間違いなく使われるのが現実だと訴えている。

・「トヨタの水素車の宣伝は、実質ゼロとは科学的にそぐわず、2024年大会の評判を傷つける」。そう懸念を表明した公開書簡には、ケンブリッジ大学、オックスフォード大学、コロラド大学といった名門校の科学者や技術者が署名。「ルート変更のチャンスはまだ残っている。トヨタに対し、大会公式車両をミライからバッテリー電気自動車(BEV)に入れ替えるよう促すことを求める」とした

元記事:https://www.cnn.co.jp/showbiz/35221403.html

————————————————————————————-

2024.07.11 ニュース

航空機向け「水素燃料電池エンジン」開発…伊藤忠商事、米社に出資

・伊藤忠商事は9日、航空機向け水素燃料電池エンジンの開発・製造を手がける米ゼロアビア(カリフォルニア州)に出資し、業務提携契約を締結したと発表

・水素と酸素の化学反応で作る電気でモーターを回転させる同エンジンの販売をアジア圏で推進するほか、水素インフラの整備などに共同で取り組む

・ゼロアビアは2023年に19人乗りの航空機に同社製の水素燃料電池エンジンを搭載し、試験飛行を成功させている。25年には9―19人乗り、27年には40―80人乗りの航空機向けで認証取得を目指しており、すでに複数の航空会社から合計約2000基の予約注文を受けているという

元記事:https://newswitch.jp/p/42205

————————————————————————————-

2024.07.05 ニュース

パナソニック、出力2倍になった純水素型燃料電池

・パナソニック エレクトリックワークス社は、高純度の水素と空気中の酸素との化学反応で発電する、三相三線に対応した純水素型燃料電池「H2 KIBOU FC-H99RJR1P」を、業務用途をターゲットに12月に発売

元記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/acd7bee6c19d0d87422fbdd98110b1795c492395

————————————————————————————-

2024.07.05 ニュース

マーレの試験施設、大型水素エンジンの開発に対応

・ドイツの大手自動車部品メーカー、MAHLEグループ(マーレ・グループ)は、英国ノーサンプトンの試験施設に大型水素パワートレーン専用のテスト機能を追加すると発表

・2台の水素チューブトレーラーを置き、2台を切り替えて使うことで水素を連続して供給できるようにする。また、出力を900kW、4000N・mにアップグレードしたエンジンダイナモメーターを備え、負荷の軽重にかかわらず各種のテストをサポートできるようにする

・さらに、間もなく既存の大型ディーゼルエンジンを水素燃焼エンジンに変換するH2-ICEコンセプトの開発にも着手する予定。H2-ICEコンセプトでは、エンジン駆動機構を全面的に交換する必要がなく、既存の設備を活用して脱炭素化を進められる。また、メタノールなどの再生可能な燃料を使ったエンジンの開発など、様々な分野で顧客の脱炭素化を支援していくという

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/24/01125/

————————————————————————————-

2024.07.03 ニュース

アメリカン航空、水素燃料電池エンジンの100基購入で合意

・アメリカン航空は2日、新興企業ゼロアビアから水素燃料電池エンジンを100基購入する仮契約に合意したと発表した。

・アメリカン航空はまた、シリーズC調達ラウンドの一環としてゼロアビアへの投資を増やしたが、詳細は明らかにしなかった。

・アメリカン航空は2022年にゼロアビアに初めて投資し、覚書を交わした。

・ゼロアビアは20人乗り試作機の飛行試験を行っている。また、アメリカン航空が一部の地域路線で使用しているカナダの航空機メーカー、ボンバルディアのCRJ700のような、より大型の航空機向けエンジンも設計している。

・アメリカン航空は2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする目標を掲げている

元記事:https://jp.reuters.com/markets/global-markets/UA574VCJPFIIFJ74C6ZH2HC4WY-2024-07-03/

————————————————————————————-

2024.07.02 ニュース

自転車アシスト水素の力 トヨタ紡織実証実験へ

・トヨタ紡織は、水素で発電する燃料電池(FC)を搭載した「FCアシスト自転車」を開発した。ツーリングや宅配サービスなどに需要を見込んでおり、今年度から複数の自治体で実証実験を行い、2030年頃の発売を目指す。

・FCアシスト自転車は電動アシスト自転車と同様、人がペダルをこぐ力をモーターで補助する。独自に開発したFCやリチウムイオン電池、水素タンクを搭載する。

・600ミリ・リットルのペットボトルほどの大きさのタンクに水素を 充填じゅうてん すると、通常の電動アシスト自転車と同様に約30~50キロを走行できる。低圧水素を使うため、高圧のFCVのような厳重な管理も不要という。

・今後は実験などを通じ、市場ニーズをつかむほか、航続距離の拡大も図る。欧州で普及しつつあるツーリング用の自転車や料理宅配サービス向けの三輪車など、様々な移動手段の開発を検討する。開発責任者である電動製品開発部の平田和之部長は「パーソナルモビリティー(個人の乗り物)の選択肢を豊かにし、人の移動の自由をかなえていきたい」と話した。

元記事:https://www.yomiuri.co.jp/local/chubu/feature/CO049151/20240701-OYTAT50061/

————————————————————————————-

2024.06.29 ニュース

大型トラック用の燃料電池は既に実用段階!? ダイムラーとボルボの合弁会社がパイロット生産を開始!

・大型車の脱炭素において本命技術とされる燃料電池システムの先行生産が、ダイムラーとボルボの合弁企業・セルセントリック社で始まった。産業グレードでの「製造」となり、開発・プロトタイプというフェーズを終え、既に実用段階に入っているようだ。

・今後はコスト最適化のために製造プロセスの垂直統合を進め、2020年代中にドイツのヴァイルハイムに新設する工場で大量生産を開始する。併せて、「リユース」や「リサイクル」など循環型経済に向けた取り組みも進めていく

・ドイツのエスリンゲン・プリエンザウフォアシュタットでのパイロット生産は、これまでの「開発」や「プロトタイプ」といったフェーズが終了し、同社が燃料電池システムの産業スケールでの大規模量産に向けて動き出したことを意味する。

・2030年までに量産化するという燃料電池システムは、バッテリーEVでは難しいとされる大型トラックによる持続可能な長距離輸送などを実現する上で不可欠な技術になると予想されている

元記事:https://bestcarweb.jp/fullload/904924

————————————————————————————-

2024.06.28 ニュース

IHI、水素・CO2原料のSAF合成開発に向け前進 シンガポールで検証へ

・IHI(東京都江東区)は6月24日、シンガポールの研究機関ISCE2と取り組む持続可能な航空燃料(SAF)の合成技術の開発において、水素とCO2からSAFの原料となる液体炭化水素を合成する一連のプロセスを検証するための試験装置を設置し、開発を次のステージに進めることを決定したと発表した。

・9月までにISCE2敷地内に試験装置を設置し、1日当たり100kgのCO2を注入する小型スケールでの試験を年内に開始する予定。ベンチ試験装置概略サイズは、 幅5.7m×奥行3.5m×高さ4.4m。

元記事:https://www.kankyo-business.jp/news/f592bcac-2184-4254-ac60-8b8bb969c66a

————————————————————————————-

2024.06.28 ニュース

環境省、既存インフラ活用した水素供給網の低コスト化へ FS事業で2次公募

・環境省は6月21日、既存のインフラ等を活用してコスト低減を図り、地域資源である再生可能エネルギー等を用いた水素の製造から利用まで一貫した地域水素サプライチェーンモデルの構築を目指したFS(Feasibility Study)事業について、2次公募を開始した。公募期間は7月12日15時(必着)まで。

・事業名は、2024年度「既存のインフラを活用した水素供給低コスト化に向けたモデル構築・FS事業」。2024年度開始の新規事業実施主体を募集し、委託事業で実施する。対象は地方公共団体、民間企業・団体等。

元記事:https://www.kankyo-business.jp/news/e57c17f1-a1a5-4864-9369-338263e36d61

————————————————————————————-

2024.06.28 ニュース

中国江蘇省で水素燃料電池分野の国際規格策定プロジェクト

・中国の送電大手、国家電網傘下の国網江蘇省電力の主導で提案した水素を利用した燃料電池の運用・効率試験に関する国際規格の策定プロジェクトがこのほど、米国電気電子学会(IEEE)に承認された。

・水素エネルギーは開発、利用が大きく期待できるクリーンエネルギーとして、世界中から注目されている。

・国際規格の名称は「固体高分子形燃料電池(PEFC)熱電併給システムの動的・静的性能および効率試験方法のガイドライン」で、国家電網傘下の国網常州供電が試験の方法や流れ、評価指標などの研究を担う

・国際規格の発表後、水素エネルギー分野での中国の影響力がさらに高まることが期待される

元記事:https://www.afpbb.com/articles/-/3526346?cx_part=search

————————————————————————————-

2024.06.27 ニュース

天然ガスを原料に1日1.7トンの水素を製造可能 カーボンニュートラル実現に向けて製造プラントが完成

・東邦ガスがカーボンニュートラルの実現に向けて建設を進めていた、水素製造プラントが完成しました。

・天然ガスを原料に1日1.7トンの水素を製造可能 カーボンニュートラル実現に向けて製造プラントが完成

・27日、愛知県知多市の東邦ガス知多緑浜工場で行われたのは、水素製造プラントの完成に合わせた開所式。

・この水素製造プラントでは天然ガスを原料として1日当たり1.7トン、燃料電池自動車約340台分の水素を製造できます。

・プラントの運転開始は27日からで、製造された水素は水素ステーションや産業用の用途で販売されるということです。

元記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/6222657527b1febbb0355fe95c7b85c531e5bcbd

————————————————————————————-

2024.06.24 ニュース

ダイムラーとボルボの合弁、燃料電池システムの試験生産を開始…数年以内に量産化へ

・ダイムラートラックは6月20日、ボルボグループとの合弁会社のセルセントリックが燃料電池システムの試験生産をドイツで開始した、と発表

・これは、持続可能な輸送の未来に向けた重要な一歩。セルセントリックは、今後数年で燃料電池を大規模に供給することを目指しており、燃料電池を搭載した長距離輸送トラックが持続可能な輸送技術の鍵となると予測されている。

・セルセントリックの目標は、ドイツ・バーデンヴュルテンベルク州で燃料電池システムを大規模に開発、生産、供給すること。競争の激しい輸送業界で最適な総所有コストを実現することを狙う。また、製品自体からメンテナンス、リサイクルまで、燃料電池のシステム全体をカバーすることを目指している。

・セルセントリックの最新の生産施設は、エスリンゲン・プリエンサウフォアシュタットに位置し、燃料電池システムの生産に最適な場所という。100人以上の従業員が、広さ1万平方m以上の生産、物流、オフィススペースを利用できる。この施設は、高速道路10号線のすぐ近くに位置し、エスリンゲン工業団地の一部だ。

・次のステップとして、セルセントリックは大規模生産に向けた必要な生産プロセスを確立し、高度な自動化と一貫した生産体制を整える予定。これにより、長期的な経済発展が安定する見込みだ。

元記事:https://response.jp/article/2024/06/24/383219.html

————————————————————————————-

2024.06.24 ニュース

全ての有機物を水素エネルギーへ 咲州で実証開始、アパレル系スタートアップ

・スタートアップのBIOTECHWORKS-H2(東京都渋谷区)は6月17日、全ての有機廃棄物を再生可能な水素エネルギーにケミカルリサイクルするシステム「BIOTECHWORKS-H2」が「咲州テック・ラボ・プログラム」に採択され、大阪・咲州エリアにて、実証実験を開始することを発表した。

・同社は、東京とアメリカ・シリコンバレーを拠点に廃棄物管理とエネルギーの革命を目指すグローバルスタートアップ。サステナブル素材「ZERO-TEX®」を開発したテキスタイルメーカーやまぎん(同)の子会社として2023年7月に設立した。

元記事:https://www.kankyo-business.jp/news/367db85d-7996-4a95-a492-38c6920d48a1

————————————————————————————-

2024.06.21 ニュース

欧州で初めて、燃料電池用バイポーラプレートの量産開始…ステランティスの合弁、シンビオが参画する「イノプレート」

・シェフラーとシンビオの合弁会社のイノプレートは6月18日、フランス・アグノーに新設した燃料電池用バイポ・ーラプレート(BPP)生産拠点の開所式を行い、バイポーラプレートの量産を開始した

・バイポーラプレートは燃料電池技術において戦略上重要なコンポーネントだ。イノプレートはシェフラーとシンビオの技術・産業面での強みを融合して誕生した強力な共同事業になるという。

・現時点でのバイポーラプレートの生産能力は年間400万枚。2030年までに年間5000万枚に増強する計画だ。この計画は欧州での水素モビリティの普及拡大に大きく貢献すると見込む。

・シェフラーとシンビオは、共同でイノプレートを設立することで、燃料電池用次世代金属製バイポーラプレートの量産化とクリーン水素モビリティの普及を支援する取り組みを進めている。イノプレートは固体高分子形(PEM)燃料電池市場向けに次世代バイポーラプレートの生産を加速化し、燃料電池システムの性能、生産能力やコスト競争力を高めることを目指している。

元記事:https://response.jp/article/2024/06/21/383128.html

————————————————————————————-

2024.06.21 ニュース

自動車フレーム主力のホンダ系部品メーカー、FCVプレートに20億円

・エイチワンは燃料電池車(FCV)用バイポーラプレートの開発・生産に2027年3月期までの3年間で約20億円を投じる。経営資源を優先的に配分し、国内で開発から量産まで一貫体制を強化する。主要取引先のホンダが米国でFCVの生産を開始するなど需要拡大が見込まれている

・バイポーラプレートはFCVに搭載される燃料電池の構成部品の一つ。極めて薄いステンレス材に水素や酸素、冷媒を流すための微細な加工を施しているのが特徴で、燃料電池1台当たり数百枚使用されている。日本で量産する企業は少なく付加価値の高い事業だ

・エイチワンの調べでは燃料電池の世界市場は22年時点で約4000億円の規模があり、30年には約4兆円に拡大すると予想する。自動車をはじめ、商用車や建設機械、飛行ロボット(ドローン)、定置用電源など多用途で採用を働きかけていく。

元記事:https://newswitch.jp/p/41977

————————————————————————————-

2024.06.18 ニュース

ENEOSと三菱商事、水素で連携 生産拠点や供給網整備へ

・ENEOSと三菱商事は18日、水素のサプライチェーン(供給網)の整備について共同検討すると発表

・海外での水素生産拠点の開発や、燃料電池車(FCV)の普及を念頭に置く。水素は燃やしても二酸化炭素(CO2)を出さない燃料として期待されており、脱炭素化を進める。

・再生可能エネルギーを使うことで製造時にCO2を排出しない「グリーン水素」の生産拠点を確保する。ENEOSが持つ水素ステーションを活用してトラックや商用車の燃料需要を増やすほか、水素を原料にしてつくる合成燃料の分野でも協力する。

・水素の輸送では水素をトルエンと結合させた「メチルシクロヘキサン(MCH)」を使うことを検討する。MCHはガソリンと成分が近く常温でも液体を保つため、既存の石油設備を使える。水素や合成燃料は脱炭素につながる次世代エネルギーとして期待されている。将来の需要増加を見込み、活用方法を開拓するほか供給網を構築する。

・ENEOSと三菱商事は22年に再生航空燃料(SAF)でも連携している。ENEOSがSAFの生産、三菱商事が原料調達や販売を手がけ、欧州並みにコストを下げることを目指している。

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC182P80Y4A610C2000000/

————————————————————————————-

2024.06.17 ニュース

清水建設が省スペース型の水素エネルギー利用システムを製品化

・清水建設は2024年6月11日、設備一式をコンテナ内に収納した省スペース型の水素エネルギー利用システム「Hydro Q-BiC Lite」を製品化したと発表

・水素製造量は1時間当たり5ノルマル立法メートル、水素貯蔵量は300ノルマル立法メートルで、燃料電池の出力は8kW。

・Hydro Q-BiC Liteは、清水建設と産業技術総合研究所が共同開発した建物附帯型の水素エネルギー利用システム「Hydro Q-BiC」のコア技術を基に、省スペース化を図ったモデルだ。水素製造装置、水素貯蔵装置、燃料電池などの設備一式を40フィートコンテナ相当の空間内に収納し、パッケージ化した。

・貯蔵タンクには、Hydro Q-BiCにも導入されている独自の水素吸蔵合金を使用するとともに、再エネ利用を最適化する制御技術を採用

・なお、同システムは、東京都の補助金事業「グリーン水素製造・利用の実機実装等支援事業」のパッケージモデルプランに選定されているため、導入事業者は、補助率10/10(上限2億5300万円)の助成が受けられる

図:「Hydro Q-BiC Lite」の基本構成 出典:清水建設プレスリリース

元記事:https://built.itmedia.co.jp/bt/articles/2406/17/news171.html

————————————————————————————-

2024.06.17 ニュース

ディーゼル車代替の本命!? 長距離・重量物輸送用に燃料電池の開発が活発化!

・大型トラックの用途の中にはバッテリーEV(BEV)では効率的に行なえないものがあり、燃料電池EV(FCEV)が脱炭素に向けた本命技術とも言われる

・長距離輸送や重量物輸送がBEVの苦手な分野とされるが、最近、欧米でこうした分野の燃料電池に関する発表が相次いだ。「BEV or FCEV」ではなく、お互いの短所を補うべく、燃料電池技術の開発が活発化している

・大型トラックの中でも長距離輸送用トラックは最大のボリュームゾーンとなり、持続可能な物流を実現するために最も重要な分野だ。中でも北米の長距離トラックは走行距離が長く、速度も速い。その北米市場が求める要件に適合するなら、世界の他の市場にも通用するだろう

元記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/5c95db2568fbbd3a5a4f670cf5aade6f992f870f

————————————————————————————-

2024.06.17 ニュース

地域の水素供給網構築を促進へ 調査研究・技術開発で6件採択、NEDO

・新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は6月11日、地域における水素利活用を促進するため、地域特性に応じた様々な需給を組み合わせた水素サプライチェーンの構築に向けた調査研究・技術開発を行う事業について、6件の実施予定先を決定したと発表

・この事業は「水素社会構築技術開発事業」の研究開発項目の一つである「地域水素利活用技術開発」で、水素社会実装のモデルを構築することを目的としている。

元記事:https://www.kankyo-business.jp/news/ffd9d6f8-1c2a-4a9b-8bdc-cf376eb74eb1

————————————————————————————-

2024.06.14 ニュース

PEM形水電解でイリジウム低減競争、現状の1/10以下に

・水を再生可能エネルギーの電力で電気分解して得られる水素はグリーン水素と呼ばれる。その電気分解に利用する、PEM(Proton Exchange Membrane、またはPolymer Electrolyte Membrane)形水電解装置は、市場規模ではアルカリ水電解(Alkaline Water Electrolysis、AWE)装置に次ぐ第2の装置となっている

・ところが、実際にはPEMは市場で伸び悩んでいる。ノルウェーの調査会社であるRystad Energyの市場予測では、2027年以降、PEMの市場シェアはほぼ横ばいになり、2030年時点でAWEが55%であるのに対し、PEMは30%にとどまる

・理由の1つは、AWEとの価格差が開いてきたことだ。PEMは高止まり状態である

・価格の高止まりは、PEMが、高価な白金族の貴金属(Platinum Group Metals、PGM)を触媒に使うことと関係している

・PEMでは、酸素を発生するアノード(酸素極)の触媒としてPGMの中でも希少で高価なイリジウム(Ir)を利用する

・Irの使用量を大幅に減らすか、もしくはIrの産出量が大幅に増えることが、PEMが生き残る必須条件になる

・開発の最前線ではIrの使用量を約0.1mg/cm2と、現状の約1/10にする見通しも立ち始めている

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02818/061200015/

————————————————————————————-

2024.06.04 ニュース

インドネシア、水素ロードマップを策定 日本と連携強化

・インドネシアの首都ジャカルタで5月末、国際協力機構(JICA)が主催し、水素やアンモニアの産業活用に向けたフォーラムが開催された。

・日本とインドネシアの連携強化が目的で、両国の政府や企業関係者が多く参加した。

・同フォーラムでは、エネルギー・鉱物資源省で再生可能エネルギーなどを担当するエニヤ局長が登壇し、中長期のインドネシアの水素ロードマップを24年内に策定する考えを示した

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM138CU0T10C24A6000000/

————————————————————————————-

2024.06.12 ニュース

水素活用機器・システムの市場規模予測、2050年には3兆円超 民間調査

・矢野経済研究所(東京都中野区)は6月10日、水素エネルギー活用機器・システム市場に関する調査結果を公開し、燃料電池搭載機器や水素燃焼対応機器の製品開発が進む見通しを明らかにした。

・国内水素関連機器の市場規模、2035年度には1兆円超えを予測

・市場概況としては、2020年10月の日本政府による「2050年カーボンニュートラル宣言」以降、水素に対する注目度が高まっており、燃料電池を搭載した業務用・産業用機器の製品開発や、バーナーなどの燃焼機器において水素燃焼技術の技術開発が進んでいる。

元記事:https://www.kankyo-business.jp/news/796d7288-3fea-4a14-9d3c-a8fab519680d

————————————————————————————-

2024.06.12 ニュース

川崎重工とダイムラー、欧州で水素ステーション構築へ

・川崎重工業と独ダイムラートラックホールディングは12日、欧州で燃料電池車(FCV)向けの水素ステーションの構築に向け協力すると発表した。中東などからドイツ向けに液化水素のサプライチェーン(供給網)をつくる検討をする。欧州の道路貨物輸送での二酸化炭素(CO2)削減につなげる。

・協力に関する覚書を3日に締結し、11日に独ベルリンで式典を開いた。2030年代早期に液化水素サプライチェーンの確立を目指す。まず川崎重工が開発する液化水素運搬船を使って欧州に水素を運ぶとみられる。水素の陸揚げなどに使う液化水素ターミナルや貯蔵施設についても構築を検討する。

・川崎重工の金花芳則会長は「世界最大の需要がある欧州の水素市場で、ドイツでの取り組みは重要だ」とコメントした。

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1270M0S4A610C2000000/

————————————————————————————-

2024.06.11 ニュース

グリーン水素製造に必要な設備の導入費用の一部を助成・最大3億円 環境省

・環境省は6月7日、水素を活用した自立型・分散型エネルギーシステムを導入する経費の一部を助成する制度の募集を開始した。3億円を上限に、1/2(中小企業者の場合は2/3)の助成が受けられる。期間は、10月25日(18時必着)まで。

・蓄電池や水電解装置、給水タンクなどが対象

・事業の名称は、2024年度「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」(脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業)のうち、「再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業」で、以下の2つを対象とする。

元記事:https://www.kankyo-business.jp/news/638f0dc3-9fe1-468d-8b9c-bd2c37b73a26

————————————————————————————-

2024.06.10 ニュース

自転車やドローンにも燃料電池を、樹脂セパレーターの成形を2秒で

・トヨタ車体は、乗用車よりも小型なモビリティ向けに燃料電池(FC)のセパレーターを開発中だ。自転車やドローンなどに燃料電池を搭載するため、カーボンと樹脂の複合材で軽量化を図るが、金属製のセパレーターと比べて成形に時間がかかるのが課題だった。当初は15秒かかっていた成形時間を開発中の工法では2秒に短縮。コストも当初の4分の1に抑えた。

・また、割れやへこみ、キズなどが発生したセパレーターを再加熱して再利用できるようリサイクル技術の開発も進めている。小型モビリティでの燃料電池の普及を見据え、効率的なセパレーター生産の準備を整えている

・燃料電池のセパレーターは、セルを分割/遮断し、ガスを円滑にセル内に送り込む機能を担う。乗用車に搭載される既存の燃料電池では金属製のセパレーターが使われている。

・樹脂製の燃料電池セパレーターの実用化に向けて、トヨタ車体は金型の温度を適切に制御するプレス工法を開発。また、セパレーターを構成する複合材内の導電フィラーの特性を阻害しない新たなリサイクルプロセスも確立した

元記事:https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2406/10/news093.html

————————————————————————————-

2024.06.10 ニュース

三菱重工、タイで大型ガスタービンに水素混焼技術の導入検討 電力公社と協業

・三菱重工業(三菱重工/東京都千代田区)は6月5日、タイ最大の発電事業者であるタイ国電力公社(EGAT)と、同国内のガスタービン発電設備に燃料として水素を混焼させる技術を導入する調査・検討を進めることで合意したと発表

・EGATのタイ国内発電所にて水素混焼パイロット事業を計画し、三菱重工業が納入したガスタービン(ガスタービン・コンバインドサイクル(GTCC)発電設備)を対象に最大で水素混焼率20%を目指す。

元記事:https://www.kankyo-business.jp/news/6e4eb594-5b41-4111-9f44-4968d358b868

————————————————————————————-

2024.06.09 ニュース

中国初の鉄道用水素ステーションが運営開始

・中国北部の内蒙古自治区オルドス市に建設された中国国家エネルギー集団のバトゥタ(巴図塔)水素ステーションが2日に商業運営を始めました。同ステーションは中国初の重負荷鉄道用水素ステーションです。

・同水素ステーションは主に大出力の水素動力機関車や、水素燃料電池とリチウムイオン電池の作業車両に水素を提供します。ステーションには中国が自主開発した世界初の耐低温自動水素注入ロボットや大流量水素注入機が設置されており、セ氏氷点下25度の環境でも全天候型で連続稼働や水素の大流量自動注入ができます。

・同水素ステーションの水素注入能力は1日当たり500キログラムで、水素の貯蔵能力は800キログラムです。また、最速では水素動力機関車1台への水素注入を30分で終えられます。水素燃料を注入された機関車は8時間以上の連続運行が可能です。負荷のない状態での航続距離は800キロで、毎年800トン以上の二酸化炭素の排出削減を実現できると見込まれています

元記事:https://www.afpbb.com/articles/-/3522828?cx_part=search

————————————————————————————-

2024.06.08 ニュース

ホンダ、『CR-V』の“新型燃料電池車”生産開始 日本とアメリカで今年発売予定

ホンダは6日、アメリカの現地法人であるアメリカン・ホンダモーターが、オハイオ州メアリズビルの四輪車生産拠点パフォーマンス・マニュファクチュアリング・センター(PMC)で、新型燃料電池車『CR-V e:FCEV(シーアールブイ イーエフシーイーブイ)』の生産を開始し、今年、日本とアメリカでの発売を予定していることを発表

元記事:https://www.sankei.com/article/20240608-C7BHVSW5G5NEZMKNHIU3JHCEHE/

————————————————————————————-

2024.06.07 ニュース

大量に噴出する水素ガスを発見 新たな天然資源への期待値

・地質学の実地調査は、噴火する火山の斜面や極寒の南極の谷底など、ときに過酷な場所で行われる。とはいえ、何度も爆発した鉱山の中で調査されることはあまりない。ところが、南欧アルバニアにあるクロム鉄鉱の鉱山で、まさにそれが行われた。科学者たちの目当ては、ほぼ純粋な水素ガス。爆発のもとであると同時に、世界を変えるクリーンなエネルギー源になりうるものだ。

・ その水素が漏れ出ているところが見つかったと、2024年2月8日付けで学術誌「Science」に発表された。科学者たちは首都ティラナの北東にあるブルチザ鉱山の地中深くで、激しいジャグジーのように気泡を出す小さな水たまりを見つけた。「ガスはかなり激しく出ていました」とアルバニア、ティラナ工科大学の地質学者で、論文の著者の一人であるバルディル・ムツェク氏は言う。

・噴出するガスの84%が水素だった。ブルチザ鉱山ではこのような場所がいくつか確認されており、すべて合計すると、少なくとも年間200トンの水素が漏れ出ている。

・しかし、地中から有意義な量の天然水素ガスを安価に、クリーンに、そして効率的に取り出せるようになるのは、まだ何年も先のことだろう。そもそも、水素の貯まり場を見つけるところから始めなければならない

元記事:https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00292/051600317/

————————————————————————————-

2024.06.07 ニュース

あまりに斬新ルックス!「水素をつくる船」の現在地 実証船が東京に登場 “チーム日本”始動か?

・商船三井が “水素生産船”と位置付ける「ウインドハンター」の開発を進めています。洋上風力を推進エネルギーにする帆の技術を活用し、航行しながら船内で水素を生産、そして船舶や陸上の消費地向けに水素燃料の供給を行うという構想の一翼を担う新しいコンセプトの船です

・同船は風の力で航行しながら、水中のタービンを用いて発電し、海水から作った純水を電気分解することで水素を生産。この水素をトルエンと化学反応させ、常温常圧の液体であるメチルシクロヘキサン(MCH)として船内のタンクに貯蔵し、各地へ水素の供給を行うエネルギー基地などに運びます

元記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/41766046fb2537e9c513b4ec63be30aceedfffe4

————————————————————————————-

2024.06.06 ニュース

中国の均普智能が高性能燃料電池システムを開発へ…自動車に展開を図る

・中国の均普智能とドイツのフロイデンベルクは6月4日、高性能燃料電池システムの開発で提携すると発表

・まずは船舶に使用し、自動車への拡大展開を図る予定だ。

・均普智能がこの提携において、水素燃料電池製品の研究開発に参加する。これにより、水素燃料電池の製造プロセスの全自動化が加速され、フロイデンベルクと共に燃料電池の大規模な工業化を推進していく。

・フロイデンベルクは175年の歴史を持つ企業で、電池と燃料電池が同社の新たなコアビジネスの一つになっている。燃料電池の重要部品の実用化において25年以上の経験を持つ。今後のステップとして、均普智能とフロイデンベルクは協力を深め、燃料電池を自動車などに拡大していく予定だ。

元記事:https://response.jp/article/2024/06/06/382648.html

————————————————————————————-

2024.06.06 ニュース

ダイムラートラックとボルボの合弁、次世代燃料電池システム発表…2030年までに量産へ

・ダイムラートラックとボルボグループの合弁のセルセントリックは6月3日、次世代の燃料電池システム「NextGen」を発表

・欧州と北米市場向けのシステムは、長距離トラック向けに設計されており、コンパクトで軽量な単一システムになる。

・NextGenシステムは、350kW以上のピーク出力を持ち、現行の「BZA150」世代と比較して、燃費を20%向上することができる。これにより、維持費を抑える。さらに、システムのパワー密度は現行と比較して30%向上しており、廃熱も40%削減されるため、冷却にかかる負荷を大幅に低減できるという。

・セルセントリックは、ダイムラートラック、ボルボグループと共同でこのシステムを開発し、厳しい実地テストを行った。特に北米市場向けに設計されており、米国EPAの最新の「重車両の温室効果ガス排出基準」などに対応している。

元記事:https://response.jp/article/2024/06/06/382656.html

————————————————————————————-

2024.06.05 ニュース

PEM形水電解は各社が独自性を主張、小型化に向かう例も

・ドイツの国際展示会「Hannover Messe 2024」では、水を再生可能エネルギーの電力で電気分解してグリーン水素を取り出すための水電解装置や部材の出展が相次いだ。この水電解装置にはいくつか種類があるが、今回の展示会で最も出展が多かったのが、PEM(形)†と呼ばれるタイプである

・PEM形水電解は、固体高分子形燃料電池(PEFCまたはPEMFC)の逆の化学反応プロセスであり、大半の部材や技術が共通している。このため、これまで燃料電池車(FCV)など向けにPEFCを開発していたメーカーが、PEMで水電解事業に参入するケースが多い

・これまでPEM形水電解のセルスタックは徐々に大型化する傾向が強かった

・一方で、その逆、つまり小型化の方向も出てきた。典型例がドイツの研究所であるFraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology(IWU)が出展した12kW級、すなわちBoschの約1/100の規模のセルスタックである。これでも「量産モデル」(同研究所)だという

・こまで小型にしたのは、その方が製造しやすく、数も出やすいため、量産効果によってコストの低減につながるといった考えによる。ただし、水電解システム自体は小型にはならない。「このセルスタックを多数用いることで1システムはコンテナサイズになる」(Fraunhofer IWU)とする。

・量産は、「ロール・スタンピング」(同研究所)と呼ぶ、ロール・ツー・ロール(R2R)とスタンプ、すなわち金型を押し付けて成型する方式を組み合わせて進めることで、「従来品に比べてコストを80%低減できる」(同)とする。パートナー企業8社と協力することで、2025年に製品化する計画だ

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02818/060300014/

————————————————————————————-

2024.06.05 ニュース

エネ庁、水素供給基盤構築に向けたFSで10件採択 6月には追加公募も

・資源エネルギー庁は5月31日、水素サプライチェーン構築を目的に、供給基盤構築に向けた実現可能性調査(FS)にかかる費用の一部を助成する補助事業について、10件を採択したと発表した。6月中には、追加公募が実施される予定だ。

・事業名は2024年度「非化石エネルギー等導入促進対策費補助金(水素等供給基盤整備事業)」。

元記事:https://www.kankyo-business.jp/news/27ac379a-93ba-4305-88cf-3560852fa1e7

————————————————————————————-

2024.06.04 ニュース

米カリフォルニア縦断、水素充填ネットワーク構築へ…エアプロダクツ

・米国のエアプロダクツは5月29日、北カリフォルニアから南カリフォルニアまでを結ぶ商業規模のマルチモーダル水素充填ステーションのネットワークを構築する計画を発表

・この新しい水素充填ステーションは、商用トラックやバスなどの重量車両だけでなく、軽量の水素燃料電池車両にも対応する設備を備える予定。

・エアプロダクツは、2011年にトーランスで米国初のパイプライン供給型水素充填ステーションを設置した実績があり、現在は南カリフォルニアで6つの水素充填ステーションを運営している。

・今回発表された新しいステーションは、水素供給技術の向上を図り、より高い容量や複数の燃料ディスペンサーを備え、重量車両と軽量車両の両方に対応するサービスを提供する。

元記事:https://response.jp/article/2024/06/04/382576.html

————————————————————————————-

2024.06.03 ニュース

コスト3分の1以下想定…貴金属なしの水素製造用電極、豊田織機が市場投入へ

・豊田自動織機は30日、白金やコバルトなど希少で高価な金属を使用しない水素製造装置用電極を開発したと発表した。同社が2021年からハイブリッド車(HV)向けに量産する「バイポーラ型ニッケル水素電池」で培った材料や生産技術を応用。水素製造装置への搭載に向けて試作を重ね、装置メーカーやシステムメーカーのニーズに対応する。28年ごろの市場投入を目指す。

・開発したのはアルカリ水電解式水素製造装置向けの電極。同装置はアルカリ水溶液に電極を介して電流を与えることで、水を酸素と水素に電気分解する。

・開発した電極はニッケルを主成分とする独自設計の材料で構成する。白金やルテニウムといった貴金属やコバルトなど、原産地が特定の地域に偏る金属は使用しておらず、安定供給や金属価格上昇のリスク低減に寄与できるとみている。

・性能面では貴金属やコバルトを使用した電極と同等の電解効率を実現しつつ、耐久性も高めることができた。開発品が完成すると、電極のコストを3分の1以下に抑えられると想定。アルカリ水電解式システムとしてのコストでは20%の低減を目指す。

・国際エネルギー機関(IEA)によると、水と電気で水素を作り出す水素製造装置の市場は30年に22年比約130倍に拡大する見通し。同社は効率的で安定した水素製造技術の開発を進める。

元記事:https://newswitch.jp/p/41757

————————————————————————————-

2024.06.03 ニュース

日EU、水素活用へ国際ルール 安全性など主導し市場開拓

・日本と欧州連合(EU)は次世代燃料として有力視される水素の普及に向け、製造装置や輸送技術などの国際規格の策定に着手する。水素の純度や安全性を担保する基準を設ける。水素活用のルールづくりを主導することで中国などの過剰生産を防ぎ、日欧の国際競争力を高める。

・日本の斎藤健経済産業相とEUのシムソン欧州委員(エネルギー政策担当)が近く会談し、水素の活用に向けた2040年ごろまでの共同工程表をつくる方針

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA30CMD0Q4A530C2000000/

————————————————————————————-

2024.06.01 ニュース

三菱電機・トヨタと連携…JR西日本が燃料電池車両の仕様検討

・JR西日本は三菱電機、トヨタ自動車と連携し、燃料電池車両導入に向けて車両仕様や試験内容の検討を始めた。汎用性の高い燃料電池システムや水素貯蔵システムを採用し、国内外の標準化を想定した仕様とする。また、モーターを制御する主回路システムは電気式気動車と共通化を図り、電気式気動車の燃料電池車両化ができる構成にする。

・三菱電機は燃料電池システムと組み合わせた主回路システムの開発、トヨタ自動車は燃料電池システム・水素貯蔵システムの提供、JR西日本は各システムの車体への搭載や車両仕様について検討を進める。2030年代早期の営業運転開始を目指す。

元記事:https://newswitch.jp/p/41701

————————————————————————————-

2024.05.31 ニュース

中低温で高いプロトン伝導度を示す新物質を発見

・東京工業大学理学院化学系の齊藤馨大学院生や梅田健成大学院生、藤井孝太郎助教、八島正知教授らによる研究グループは2024年5月、これまでとは異なる設計戦略により、中低温(50~500℃)で高いプロトン伝導度を示す新物質「BaSc0.8W0.2O2.8」を発見したと発表

・中低温で高い性能が得られる「プロトンセラミック燃料電池(PCFC)」の開発につながるとみられる

・研究グループは、Mo6+ドナーを添加すると高いプロトン伝導度を示すことが報告されている「BaScO2.5」に着目した。

・今回はドナーとしてMo6+よりもサイズが大きい「W6+」を添加した。具体的には、固相反応法により立方ペロブスカイト型「BaSc0.8W0.2O2.8」試料を合成した。H2O空気中とD2O空気中で測定した試料の電気伝導度比は、同位体効果の理想値である1.41に近い値となった。また、広い酸素分圧P(O2)域では、電気伝導度がP(O2)に依存せず電子伝導を無視することができるため、化学的・電気的安定性も高くなることが分かった。プロトンの輸率を見積もったところ、1に近い値であった。これらのデータは、BaSc0.8W0.2O2.8においてプロトンが支配的な伝導種であることを示すものだという

図:左はBaSc0.8W0.2O2.8と代表的なプロトン伝導体のプロトン伝導度の比較。右はBaSc0.8W0.2O2.8と代表的なプロトン伝導体の酸素空孔量、水の取り込み率とプロトン濃度yの比較 出所:東京工業大学

元記事:https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2405/31/news072.html

————————————————————————————-

2024.05.31 ニュース

豊田自動織機 水素製造装置用電極を開発 28年ごろ市場投入目指す

・豊田自動織機は30日、水を電気分解して水素を製造する装置用の電極を、独自に開発したと発表

・アルカリ水電解用の電極で、貴金属やコバルトを使わずに電解効率を維持できるのが特徴。装置メーカーやシステムメーカーに売り込み、2028年ごろの市場投入を目指す

・同社はニッケル水素電池の量産を行っており、ニッケル水素電池の充電反応と、水の電気分解反応が似ていることから、電極の開発に着手。ニッケル水素電池の開発過程で培った材料や分析、生産の技術を活用した

元記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/32b9f8d31e5f2d6e734a717aeff9342145936452

————————————————————————————-

2024.05.30 ニュース

ボルボも「水素エンジン」トラックを商用化へ! 商用車の脱炭素はバッテリーEVだけでは難しい?

・ボルボトラックスは水素を燃焼する「水素エンジン」トラックの商用化を目指すことを発表

・2026年に顧客の元での公道試験を開始し、2030年までに商用ローンチする計画だ。

・大型商用車の脱炭素はバッテリーEVだけでは難しく、内燃機関の活用を含めたより現実的なソリューションを模索する動きが広がっている。

元記事:https://bestcarweb.jp/fullload/876586?mode=short

————————————————————————————-

2024.05.30 ニュース

トヨタに燃料電池パワートレインの水素貯蔵システム供給、大型トラック向け…ヘキサゴン・プルス

・ヘキサゴン・プルスは5月22日、米国で開催中の「ACT Expo」において、トヨタ・ノースアメリカ(TMNA)に重荷重燃料電池電動パワートレインの量産に必要な部品を供給すると発表

・トヨタとヘキサゴン・プルスの協力は2017年に始まり、トヨタがクラス8トラック向けの燃料電池電動パワートレインの開発を開始した際に始まった。ロサンゼルス港の「アルファ」トラックや、ZANZEFF「ショア・トゥ・ストア」プログラムで使用された「オーシャン」トラックの水素燃料電池電動トラックパワートレインも、ヘキサゴン・プルスが支援している。

・トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・ケンタッキー(TMMK)は、水素燃料電池を搭載した重荷重商用トラック用の統合デュアル燃料電池(FC)モジュールを組み立てている。ヘキサゴン・プルスが供給するバッテリーと水素貯蔵システムを含む燃料電池システムは、水素燃料電池電動クラス8トラック用の重荷重トラックメーカーに販売される。

元記事:https://response.jp/article/2024/05/30/382404.html

————————————————————————————-

2024.05.29 ニュース

現代自動車、米国で大型燃料電池トラックの自動運転をテスト

・韓国・現代自動車(Hyundai Motor)は、自動運転機能を開発する米Plus(プラス)と提携し、自動運転機能を搭載したクラス8大型燃料電池トラックの実証に向けて協力すると発表

・現代自動車のクラス8燃料電池トラック「XCIENT」は2020年に市場に導入され、世界8カ国で商用運用されている。90kWの水素燃料電池システム2個と350kWのモーターで駆動し、1回の水素充填で約720km(450マイル)を走行できる。

・今回は、XCIENTにPlusが開発したレベル4自動運転技術「Plus SuperDrive」を搭載する。Plus SuperDriveは、欧米やオーストラリアでは導入されており、LiDAR、レーダー、カメラなどのセンサーを組み合わせて、周囲を認識して状況を予測する自動運転機能を提供している。水素燃料を使った大型トラックを自動運転化することで、効率的かつ持続可能な輸送を目指す。

・また現代自動車は、水素燃料電池システムを含む水素サプライチェーンのブランド「HTWO」を立ち上げ、水素の生産から利用まですべての分野で商業化を目指している。韓国では、食品残渣などの有機廃棄物を水素に変換する方法を開発するパイロットプロジェクトを実施している。水素燃料電池の利用先についても、モビリティーだけでなく定置用電源や産業機器、電解装置など様々な用途を目指している。

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/24/00855/

————————————————————————————-

2024.05.28 ニュース

AEM形水電解の装置や部材が続々、住友電工やAGCも参戦

・ドイツ・ハノーバーで開催された国際展示会「Hannover Messe 2024」では、グリーン水素生成のための水電解装置やその部材が多数出展された

・そこでPEM(Proton Exchange Membrane)形水電解装置と同程度に目立っていたのが、AEM(Anion Exchange Membrane)と呼ばれる方式のシステムや部材である。

・AEMは、実用化で先んじたアルカリ水電解(Alkaline Water Electrolysis:AWE)とPEM、固体酸化物形水電解セル(SOEC)に続く第4の水電解方式である。技術的には、水酸化物イオン(OH-)がキャリアとして電極間を動く点でAWEに似る一方、「MEA(Membrane Electrode Assembly) 」と呼ぶ電極間の構造や水素発生極(カソード)側で水を使わない点はPEMに似るため、AWEとPEMの中間的な方式ともいえる

・優れた点は大きく3つ。(1)プロトン(H+)がキャリアのPEMと違って強い酸に電極がさらされないため、白金(Pt)やイリジウム(Ir)といったPt系貴金属(PGM)の触媒が必須ではなく、製造コストを大きく下げられる可能性がある、(2)膜技術はAWEとPEMの両方の知見が生かせる、(3)PEMに比べてカソード側への水の浸み出しが少なく、発生した水素と水の分離や水の再利用のための補器のコスト、およびメンテナンスコストが低い――といった点である

・一方、課題は耐久性の低さで、これがAWEやPEMに比べてAEMが市場で出遅れていた最大要因だった。

・ところが、今回のHannover Messeで水素関連の展示が集中するホール13では、AEM形水電解装置やその部材が非常に数多く出展された。数の上ではAWEやSOEC関連の出展をはるかにしのぎ、PEMと同程度の存在感を示した注1)。このため、今後の市場予測は大きく変わっていく可能性がある

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02818/052400012/

————————————————————————————-

2024.05.27 ニュース

ジェイテクトが初めて水素エンジン車向け製品、2024年度末に開発完了

・ジェイテクトが水素エンジン車における高圧水素減圧弁の開発に着手した。同社の広報担当者は「2024年度末に開発完了を予定している。(ジェイテクトとして)初めての水素エンジン用製品となる」と話した

・水素エンジン車は、ガソリンの代わりに水素をエンジンで燃やし、水素の爆発によるエネルギーを利用して駆動する。水素エンジン車における高圧水素減圧弁は、高圧水素をエンジンで必要な圧力に減圧して調整するものである。

・ジェイテクトは既に、燃料電池車(FCV)向けの高圧水素減圧弁や高圧水素供給バルブを量産している。直近だと2020年にトヨタ自動車のFCV「MIRAI」に、同社の第2世代FCV用高圧水素製品が採用となった。2023年からは、商用車向けに高流量対応の第3世代品を開発している。同社はFCV用高圧水素製品の量産を通じて培った、小型・軽量化や信頼性を水素エンジン向けにも生かしていくとしている

図:水素エンジン車の概略

ジェイテクトは水素供給部分の技術を開発している。(出所:ジェイテクト)

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/24/00784/

————————————————————————————-

2024.05.26 ニュース

切削屑を有効活用——水から水素を製造する高効率な触媒開発に成功

イギリスのノッティンガム大学化学工学科の研究チームが、金属機械加工産業における廃棄物である切削屑の表面に、プラチナ(Pt)やコバルト(Co)の原子をスパッタリングで堆積させることで、水の電気分解用途の高効率な触媒を作製することに成功した。チタンやニッケル合金の切削屑の表面にある数10nmの溝や段差が、PtやCoのナノ粒子やナノフレークの形成に適しており、実用化されている触媒と比較して10分の1のPt量とCo量で、水の電気分解により効率100%で水素(H2)と酸素(O2)を製造できることを確認した。研究成果が、2024年4月16日にイギリス化学会の『Materials Chemistry A』誌に公開されている

元記事:https://fabcross.jp/news/2024/20240526_trash-to-treasure.html

————————————————————————————-

2024.05.24 ニュース

トヨタの液体水素エンジン車、2度目の24時間レース出場

・トヨタ自動車は24日、液体水素を燃料とするエンジン車を24時間耐久レースに出場させると発表

・レース場「富士スピードウェイ」(静岡県小山町)で開かれる国内唯一の24時間耐久レースで出走する。23年とは異なり部品の燃料ポンプを交換せずに完走できるようにしたほか、1回の水素充填での航続距離も1.5倍(約135キロメートル)に伸ばした。

・燃料ポンプは液体水素をくみ出してエンジンに送る部品で、耐久性が課題だった。高圧力がかかるため劣化しやすく、8時間に1回の交換が必要だった。今回、機構を工夫して24時間以上耐えられるようにした。

・また、燃料タンクについても円筒形から楕円形に変更。高さが同じまま容量を増やして航続距離を長くした。車に搭載する際、高さが低い方がスペースを効率利用できるという。

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD236KP0T20C24A5000000/

————————————————————————————-

2024.05.24 ニュース

日本特殊陶業、水素・炭素循環系スタートアップを支援 ファンドと試験場提供

日本特殊陶業(愛知県名古屋市)は5月21日、水素・炭素循環関連産業におけるスタートアップを支援する「水素の森」プロジェクトを発表した。運用総額40億円の特化型ファンドを設立するとともに、実証フィールドを新設。スタートアップに安定した資金と開発の場を提供することで、技術開発や成長を支援し、水素社会・炭素循環型社会の早期実現への貢献を目指す。

元記事:https://www.kankyo-business.jp/news/876f7c1d-f235-4680-b145-9b41d81c3441

————————————————————————————-

2024.05.24 ニュース

JR西日本、三菱電機・トヨタと燃料電池車両を開発

・JR西日本は24日、水素を燃料にして発電する燃料電池を使った車両を、三菱電機、トヨタ自動車との3社で開発すると発表

・三菱電機が主回路システムを開発し、トヨタが燃料電池や水素貯蔵のシステムを提供する。2024年度から仕様の検討を始め、30年代早期の営業運行をめざす。

・水素の供給や輸送を担う拠点として整備を検討している「総合水素ステーション」については、兵庫県姫路市に加えて、岡山県倉敷市から津山市のエリアと山口県周南市でも調査を始める。

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF222HG0S4A520C2000000/

————————————————————————————-

2024.05.23 ニュース

ヒョンデ、燃料電池トラックをクリーン物流で拡大展開へ…米国発表

・ヒョンデは5月21日、米国で開催中の『Advanced Clean Transportation(ACT)Expo」において、燃料電池トラック『XCIENT』を米国のクリーン物流事業で拡大展開すると発表

・同社は5月20日にラスベガス・コンベンションセンターで開幕したACTエキスポに、燃料電池トラックのXCIENTと燃料電池システムを出展し、デジタル展示を通じて車両の改良コンセプトや水素バリューチェーン技術を紹介している。

・ヒョンデのグローバル商用車および水素事業部門を統括するケン・ラミレス氏は、同社の水素社会構築へのコミットメントを強調し、水素の真の価値とヒョンデグループのクロスインダストリー能力を活用して、水素社会のビジョンを実現する方法について語った。

・今年初め、ヒョンデはHTWOブランドの水素バリューチェーンにおける役割拡大のビジョンを発表し、グローバルなエネルギー転換の原動力となることを示した。ヒョンデは、グループの統合能力を活用して水素社会のビジョンを実現することを目指している

元記事:https://response.jp/article/2024/05/23/382187.html

————————————————————————————-

2024.05.23 ニュース

東京都、福島産グリーン水素を燃料電池バスに導入 今後さらに利用拡大へ

・東京都は5月21日、福島県内で製造されたグリーン水素を、都内で利用拡大する取り組みを開始すると発表

・まずは巴商会(東京都大田区)の新砂水素ステーション(同・江東区)に、「福島水素エネルギー研究フィールド」(FH2R/福島県浪江町)で製造したグリーン水素を同月より供給開始し、燃料電池バスなどで利用する。

・都は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と水素エネルギーの普及促進に関する包括的な協定を締結し、グリーン水素の活用促進に向けた取り組みを共同で推進している。両者は、世界有数規模のグリーン水素製造施設であるFH2Rで実証を行っており、これまでも同施設で製造されたグリーン水素を都内イベントなどで利用してきたが、今後さらに都内で利活用を進めていく。

図:グリーン水素を都内で利用拡大する取り組みにおける水素供給の流れ(出所:東京都)

元記事:https://www.kankyo-business.jp/news/2fb8ee2c-b44c-4660-9feb-e24a2c507282

————————————————————————————-

2024.05.22 ニュース

コベルコ建機、燃料電池建機の開発拠点を開設 兵庫に

・コベルコ建機と親会社の神戸製鋼所は22日、燃料電池で動く建設機械の開発拠点を兵庫県に設けると発表

・これまで開発を担ってきた広島県の拠点に加え、車体を動かすなどの試験を兵庫で実施する。ディーゼルエンジンに代わって燃料電池を搭載することで、車体稼働時の温暖化ガスなどの排出を減らす。騒音や振動を抑える製品として2030年度の商品化を目指す。

・神戸製鋼所の高砂製作所(兵庫県高砂市)に水素を供給し、ショベルの稼働を評価するための環境を整備する。これまではコベルコ建機の広島事業所(広島市)で取り組んできた。高砂製作所にはすでに水素の充塡設備があり、ショベルの開発でも生かせる。24年度中の稼働開始を予定する。

・22日に幕張メッセ(千葉市)で始まった「建設・測量生産性向上展(CSPI-EXPO)」では燃料電池を使った建機のデモを実施した。通常の建機で発生するディーゼルエンジンの音はせず、冷却ファンの音や機械の駆動音のみが聞こえた。静音性や振動の抑制に優れている。車体後部からは水が排出された。

・燃料電池は水素タンクがかさばるため、車体の性能を落とさずに組み込むための開発が必要だ。インフラが整っていない建設現場にどのように水素を安定的に供給するかも課題となる。

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC226N80S4A520C2000000/

————————————————————————————-

2024.05.21 ニュース

ミシュランとシンビオ、水素燃料電池トラック発表…725km以上走行可能

・ミシュランとシンビオは5月20日、米国で開幕した「ACT EXPO 2024」において、共同開発した水素燃料電池トラックを発表

・シンビオは、クラス8トラクターのフレートライナー『カスケディア』に400kWの燃料電池システムを搭載し、ディーゼルエンジンを置き換えた。このシステムは、4つのパッケージ化されたサブシステムから構成され、延べ走行距離800万km以上の実績を持つ。70kgの水素タンクを搭載し、1回の水素補給で725km以上の走行が可能だ。

・ミシュランは、低転がり抵抗タイヤを提供し、燃費の向上と摩耗の減少を追求している。これにより、車両の総所有コストが削減される。このデモンストレーションは、ゼロエミッショントラックでのタイヤ性能をテストすることを目的としている

・シンビオは、フォルヴィア、ミシュラン、ステランティスの共同所有の子会社で、30年以上の水素燃料電池システム開発と車両統合の経験を持つ。ヨーロッパ市場で成功を収め、ステランティスの戦略的技術パートナーとして活動している

元記事:https://response.jp/article/2024/05/21/382097.html

————————————————————————————-

2024.05.20 ニュース

ホンダ、燃料電池トラック提案へ—新システムは耐久性が2倍に

・ホンダの米国部門は5月20日、クラス8の水素燃料電池トラックコンセプトを、米国で開催される「Advanced Clean Transportation (ACT) Expo」で初公開する。ホンダが5月17日に発表

・このトラックは、北米市場向けの燃料電池製品の将来的な生産を目指した新たなデモンストレーションプロジェクトの一環。ホンダは、2050年までに全製品と企業活動においてカーボンニュートラルを達成するというグローバル目標に向け、水素事業を拡大し、新たなビジネスパートナーを求めている。

・このクラス8トラックコンセプトは、ホンダとGMの合弁企業のFuel Cell System Manufacturing(FCSM)が、ミシガン州ブラウンズタウンで量産している3つの新しいホンダ燃料電池(FC)システムを搭載している。

元記事:https://response.jp/article/2024/05/20/382043.html

————————————————————————————-

2024.05.18 ニュース

復興途上の町が“脱炭素”に挑戦 福島・浪江産の水素 都内供給へ

・福島県浪江町では脱炭素社会への切り札とされる水素を作り出し、町の至る所で活用しています。東京都では近々、浪江の水素を使ったバスが走ります。

・水素で発電して走る燃料電池バス。東京へ水素を送る浪江町の子どもたちが描いた未来の街「水素タウン」がラッピングされています。

・しかし、浪江はまだ復興の途上にあります。町の面積の大半は現在も帰還困難区域になっていて、そのエリアには原則として立ち入ることができません。

・浪江町は、福島第一原発の事故直後、全町民が避難を余儀なくされ、現在も人口は事故前のわずか10分の1程度です。

・町を大きく変えたのは、世界有数の規模を誇る水素製造施設です。国の研究機関であるNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)などが運営しています。

元記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/c296776a8ab5ef74bcd163af53f2ec0ed2cff616

————————————————————————————-

2024.05.18 ニュース

R東海、ローカル線の“水素化”へ本腰!? 大量供給へ向けENEOS&日立と検討へ 「かつてない技術開発」も

・JR東海は2024年5月16日、ENEOSならびに日立製作所とともに、水素動力車両を導入するために必要な水素サプライチェーンを構築する基本合意書を締結したと発表

・JR東海は非電化路線のディーゼル車両の脱炭素化を図るため、水素動力車両を開発しています。そのために、製造した水素の輸送・貯蔵、車両への充填、搭載・利用といった一連の水素サプライチェーンを構築する必要があるといいます。

・このうち、水素を輸送し貯蔵する際に用いる“水素キャリア”としての物質を、液化水素やMCH(メチルシクロヘキサン)などのなかから選び、3者で鉄道に最適な在り方を検討。鉄道車両上でMCHから水素を取り出す「国内外で事例のない技術開発」にも挑戦するということです。

・MCHは船舶の水素活用においても注目されている物質で、水素をトルエンに結合させたもの。ガソリンに近い性質のため既存の輸送・給油設備を活用できるそうです。MCHの状態で水素を運び、鉄道車両上でMCHから水素を取り出して利用、水素を取り出した後のトルエンはMCHの原料に再利用することが想定されています。

元記事:https://trafficnews.jp/post/132739

————————————————————————————-

2024.05.14 ニュース

ミライ」の技で水電解装置

トヨタ、千代田化工と 大きさ半分、欧米勢を追撃

・トヨタ自動車と千代田化工建設が組み、水を電気分解して水素を取り出す水電解装置の事業化に乗り出す。部品の9割超をトヨタの燃料電池車(FCV)「MIRAI(ミライ)」と共通化し、コストを抑える。

・大きさはコンテナの標準サイズと同程度で、一般的な設備の約半分にする。2027年の販売を目指す。小型・高出力を武器に、先行する欧米勢を追い上げる。

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGKKZO80621950T10C24A5L91000/

————————————————————————————-

2024.05.13 ニュース

水素関連で500社弱出展のハノーバーメッセ、「グリーン水素革命」目指す欧州

・ドイツ・ハノーバーで開催された「Hannover Messe 2024」の主要テーマは「Energizing a Sustainable Industry(持続可能な産業を活性化する)」。約4000社の出展のうち、多くが「Industry 4.0」、すなわち工場のオートメーション化やデジタル化を軸に出展した。

・ その中でやや異色だったのが「Hydrogen+Fuel Cells(水素と燃料電池)」をテーマとした出展だ。Hannover Messeでは30年近くも続いているテーマだが、今回は、「Hydrogen+Fuel Cells EUROPE」というコミュニティーに所属する企業だけで300社超。それ以外の企業も含めると出展社500社弱(日経クロステック調べ)と過去最大規模になった(図1)。水素関連だけでこの出展規模は世界最大級といえる。

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02818/050200006/

————————————————————————————-

2024.05.10 コラム

燃料電池は「固体酸化物型」、バイオ燃料を用いた日産の選択

・「バイオエタノールを用いた固体酸化物型燃料電池(SOFC)による定置型発電システムは、当社がカーボンニュートラル(温暖化ガス排出量実質ゼロ、CN)を達成するための大きな柱の1つになる。時間はかかるが、先を見据えてしっかりと取り組みたい」─。日産自動車常務執行役員の村田和彦氏(パワートレイン生産技術開発本部長)は、SOFC発電システムの本格運用に向けて力を込める。燃料電池には固体高分子型燃料電池(PEFC)もあるが、日産はSOFCを選択した

図:今後の開発スケジュール

段階的に出力を上げながら国内外の工場に導入し、2050年には工場で使用する電力の約30%をSOFC発電で賄う。(出所:日産自動車)

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/at/18/00006/00684/

————————————————————————————-

2024.05.10 ニュース

【中国】郵船ロジ、水素トラックで顧客の貨物輸送

・郵船ロジスティクスは、村田製作所向けに水素燃料電池トラックを活用した中国での貨物輸送を始めた。顧客の専用車として水素燃料電池トラックを導入したのは初めて。環境対応への関心が日系企業の間で高まる中、今回を皮切りに日系企業への導入を進めていきたい考えだ。

・6日に導入の式典を開いた。村田製作所が持つ江蘇省無錫市の工場から江蘇省蘇州市の顧客先に届けるルートで、走行距離は片道60キロメートル。郵船ロジスティクスは中国商用車メーカーの海格客車(HIGER)製の18トントラックを1台活用する。航続距離は400キロ程度。ルート沿いには水素ステーションが3カ所ある

・郵船ロジスティクスの中国法人、日郵物流(中国)は昨年3月、水素燃料電池トラックを導入した。水素エネルギーを用いた輸送サービスを中国で提供するのは郵船ロジスティクスグループで初めて。現在は上海市での海上コンテナの輸送に水素燃料電池トラックを使った輸送サービスを提供している

元記事:https://nordot.app/1161347825668358815?c=113147194022725109

————————————————————————————-

2024.05.08 ニュース

ジェイテクトが水素エンジン向け高圧水素減圧弁を開発

・ジェイテクトは2024年5月7日、水素エンジン車向け高圧水素減圧弁を開発すると発表

・同社は2002年から高圧水素事業に着手し、これまでには燃料電池車(FCV)向けの高圧水素供給バルブと高圧水素減圧弁を開発、量産してきた。商用車タイプのFCV向けに高流量対応の第3世代品も開発中だ。

・これらの実績を生かし、水素エンジン向けの製品開発にも着手した。

・水素エンジン車向けの高圧水素減圧弁は、バルブから供給された高圧水素をエンジンで必要な圧力に減圧する部品だ。乗用車タイプのFCV向けに量産している高圧水素減圧弁のコア技術を生かす

元記事:https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2405/08/news089.html

————————————————————————————-

2024.05.07 ニュース

東邦アセチレン、水素製造装置を増設 半導体向け需要で

・東邦アセチレンは山形県酒田市の子会社で約10億円を投じ2025年8月に水素製造装置を増設する。水素は半導体製造や燃料電池に使う。半導体関連の工場の新設が相次ぐ東北地方の需要に対応する。

・子会社の東邦酒田水素(山形県酒田市)が1時間あたり300立方メートルの水素を製造できる装置を2基設置する。同社の水素の年間生産能力は500トンと2倍に増える。

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC26CHY0W4A420C2000000/

————————————————————————————-

2024.05.07 ニュース

窒素ドープカーボンを高精度に分析、燃料電池向けの開発を加速

・東北大学とカナダThe University of British Columbia(ブリティッシュコロンビア大学)の研究チームは、窒素ドープカーボン(NDC)中の窒素を高精度に分析する手法を開発した。

・試料の加熱によって離脱したガス種を分析する「昇温脱離(Temperature Programmed Desorption:TPD)法」を発展させたもので、窒素を10ppmレベルで定量できる上、化学結合状態の分析が可能という。

・NDCは、燃料電池の正極で酸素を還元する白金代替触媒などとして注目されている。高度な定性・定量分析によって、開発の加速が期待される

・研究チームは、無機材料の分析に広く使われているTPD法に着目した。ただし、一般的なTPD装置の最高加熱温度は1200℃程度で、それより高温で離脱する窒素の全定量分析はできない。そこで、誘導加熱機構を活用して、最高加熱温度が2100℃に達する「超高温TPD装置」を開発。同装置により、TPD法によるカーボン中の窒素の全定量分析に成功した。さらに、得られたTPD温度プロファイルから窒素の化学結合状態を識別できることを見いだした

・約10ppmの極微量窒素種を含有するカーボンを対象に分析したところ、従来のCHN元素分析法とXPS法では窒素種を検出できなかったのに対し、超高温TPD法は、明確な窒素脱離プロファイルが得られ、従来の方法に比べて2桁高い感度で窒素種を分析できると分かった。

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/24/00685/

————————————————————————————-

2024.05.06 ニュース

トヨタ、北米水素本部を設立…研究開発を加速

・トヨタ自動車の北米部門は5月1日、カリフォルニアの研究開発オフィスを、「北米水素本部(H2HQ)」に改称すると発表

・新しいH2HQでは、研究開発から商品化計画、水素関連製品の販売までを担うチームのためにオフィス環境が整備された。将来的には、柔軟なマイクログリッドや持続可能な顧客教育センターなど、H2HQキャンパスに重要な機能を追加する計画だ。

・2023年、トヨタ自動車は日本における水素事業を再編し、「水素ファクトリー」と呼ばれる組織を作り、水素関連作業を一箇所に集約し、燃料電池や水素関連製品の顧客指向の製品開発と生産を加速させた。

・その後、トヨタ自動車ヨーロッパも水素ファクトリーを発表し、トヨタの水素事業をさらに成長させ、ヨーロッパ全域に水素エコシステムとインフラの展開を促進することを目指している。

元記事:https://response.jp/article/2024/05/06/381665.html

————————————————————————————-

2024.05.05 コラム

水素トラックの航続距離と積載量をディーゼル並みに、米新興Verneの挑戦

・サンフランシスコに本拠を置くスタートアップVerne(ヴェルヌ)は、水素トラックの航続距離と運搬能力をディーゼルトラック並みにすることを目指し、より安価で軽量なタンクと燃料供給システムを開発している

・ヴェルヌのテクノロジーが、テスト通りに機能すれば、大型水素トラックはエミッションフリーなトラック輸送の魅力的な選択肢になるだろう

・同社は、特許取得済みの水素タンクと、低圧給油システム(ローレンス・リバモア国立研究所による試験で検証済み)をトラックに搭載することで、重量を増やすことなくディーゼル車と同等の距離を走行でき、充填も給油と同じくらい速くできると考えている。ヴェルヌは、次のステップとして大手トラックメーカーとのテストを予定しているが、マクルヴィーンは社名を明らかにしなかった。

・既存の水素自動車に使われているタンクは、プラスチックのライナーの周りにカーボンファイバーを何重にも巻いているため、重い上に1個当たり数千ドルもする。これらのタンクは、700bar(1平方インチあたり1万ポンド)という超高圧縮率で燃料を貯蔵するように設計されている。これに対し、ヴェルヌは水素ガスを冷却することで350barで貯蔵できるようにし、アルミニウムやスチール、または、はるかに少ない量のカーボンファイバーでできたタンクを使えるようにした。マクルヴィーンによると、同社のタンクは従来品よりも製造コストが安く、より多くの燃料を貯蔵できるという。

元記事:https://forbesjapan.com/articles/detail/70669

————————————————————————————-

2024.05.02 ニュース

エア・ウォーター、名古屋市に水素製造拠点 東海で初

・エア・ウォーターは名古屋市内に東海地区では初の水素製造拠点を開設した。東海には従来、関西にある工場から供給していた。現地生産に切り替えて域内の供給量を2倍に増やし、コスト低減にもつなげる。使用時に二酸化炭素(CO2)を出さない水素は、次世代のエネルギー源として期待されている。バスやトラックの燃料などでの需要増を見込む。

・名古屋市内にある子会社の工場内に水素の製造設備を導入し、このほど稼働を始めた

・現在はCO2を排出しない次世代エネルギー源としてトラックやバスなど大型の燃料電池車(FCV)向けの引き合いが強まっている。 今後は水素を液化天然ガス(LNG)と混ぜて発電燃料にしたり、水蒸気を発生させる工場のボイラーの燃料を重油から水素に置き換えたりする

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF30B4V0Q4A430C2000000/

————————————————————————————-

2024.04.26 ニュース

日本ガイシ、独・グリーン水素プロジェクト用NAS電池受注 出力18MW

・日本ガイシ(愛知県名古屋市)は4月23日、 ドイツの総合化学メーカーBASF子会社の Stationary Energy Storage GmbH(BSES)を通じ、同国の水素事業会社HH2Eが手掛ける大型グリーン水素製造プロジェクトの電力貯蔵用に、NAS電池を受注したと発表した

・NAS電池の商用グリーン水素製造プロジェクトでの採用は初めて

・このプロジェクトにおいて、コンテナ型NAS電池72台(最大出力:直流18メガワット、容量:直流104.4メガワット時)をドイツ北東部に設置し、天候に左右される太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー由来の電力を充放電する蓄電設備として利用する。水素製造設備に安定的に再エネ由来の電力を供給し、効率的にグリーン水素製造に貢献する。

元記事:https://www.kankyo-business.jp/news/582c8ecf-db2d-4fcf-a0a7-ba83c486c85d

————————————————————————————-

2024.04.25 コラム

中国ではクリーンエネルギーの担い手の水素産業も発展中

・中国は世界の水素総生産量の3分の1以上を占める世界最大の水素生産国であり、2022年の水素生産量は約3533万トンだった。中国水素エネルギー連盟の予想によると、中国の水素エネルギー産業の生産額は2025年までに1兆元(約21兆3000億円)に達する。2050年までに水素需要は6000万トンに近づき、二酸化炭素排出量を約7億トン削減する。中国の末端エネルギーシステムに占める水素エネルギーの割合は10%を超え、産業チェーンの年間生産額は12兆元(約256兆円)に達する。

・国際協力も急速に進展している。近年は外国企業と中国企業の関連提携が増えている。現代自動車(Hyundai Motor)やトヨタ自動車(Toyota Motor)などの自動車企業は中国で水素燃料電池プロジェクトを展開しており、シーメンス(Siemens)や米エンジンメーカーのカミンズも中国で水素製造を始めた

・同時に、中国も水素分野での「海外進出」を続けている

元記事:https://www.afpbb.com/articles/-/3516503?cx_part=search

————————————————————————————-

2024.04.24 ニュース

水素列車に安全基準、議論着手 国交省が検討会

・国土交通省は24日、水素燃料電池で動く鉄道車両の導入に向けた検討会の初会合を開いた

・高圧水素ガスを使用するにあたっての安全に関するルールを整備する。現行法令は列車での水素利用を想定しておらず、新たに技術基準などを盛り込む。今年中に方向性をとりまとめる。

・水素列車は二酸化炭素(CO2)を排出せず、脱炭素につながる。地方を中心にエンジンで動くディーゼル車を置き換えることを目指す。JR東日本が2030年度に実用化する目標を掲げている。導入は欧州など海外が先行している。

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2427S0U4A420C2000000/

————————————————————————————-

2024.04.24 ニュース

デンソーとトヨタ、エンジン部品開発に水素を活用

・デンソー(愛知県刈谷市)とデンソー福島(福島県田村市)は4月17日、トヨタ自動車(愛知県豊田市)と共同で進めている「水素の利活用を通じた工場におけるカーボンニュートラル化」に関する進捗を発表

・デンソー2社とトヨタ自動車は2023年、共同で「水素の利活用を通じた工場におけるカーボンニュートラル化」に関する実証を開始した。現在は共同で、デンソー福島の工場内でグリーン水素を製造し、この水素を工場ガス炉内で活用する実証を行っている。

元記事:https://www.kankyo-business.jp/news/055d8422-5220-409f-a329-e9d4fe5400bc

————————————————————————————-

2024.04.23 ニュース

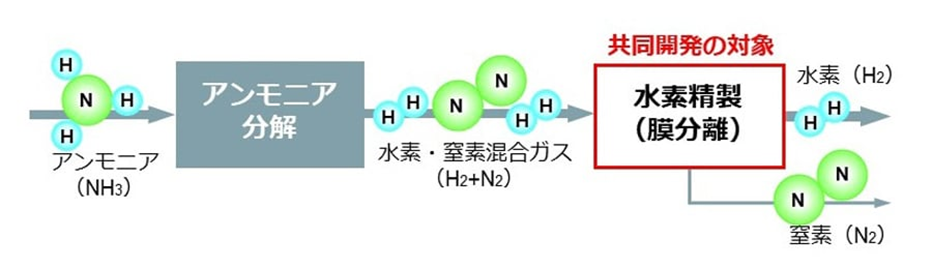

三菱重工と日本ガイシ、アンモニア分解ガスから膜分離で水素精製

・三菱重工業(東京都千代田区)と日本ガイシ(愛知県名古屋市)は4月18日、水素・アンモニアサプライチェーンの導入と大量輸送の本格化を見据え、アンモニア分解ガスからの膜分離水素精製システムの共同開発を行うと発表

・今回の共同開発では、アンモニアを分解する際に生成される水素と窒素の混合ガスから、膜分離方式によって、水素を精製する最適なシステムの構築を目指す。

図:アンモニア分解ガスからの膜分離水素精製システム (出所:三菱重工業)

元記事:https://www.kankyo-business.jp/news/1e431bfa-2754-46aa-a838-67c1a5ce88b8

————————————————————————————-

2024.04.19 ニュース

現代自動車、水素バス6倍に増産 韓国政府の電動化政策に対応

・韓国の現代自動車が2024年の水素バスの生産を6倍に引き上げる。同社は先ごろ電気自動車(EV)や水素電池を含めた新エネルギー車の生産増加を明らかにしており、政府の電動化政策に呼応した生産増強を図る

・全州工場での水素バスの年間生産能力を23年の500台から24年は3000台へと拡大する

・韓国政府はEVで中国に先を越されたことから、水素バスで中国をリードしたいという考えが根底にあり、水素産業に肩入れしている

元記事:https://dempa-digital.com/article/549004

————————————————————————————-

2024.04.18 ニュース

NEDOと東京都、水素エネルギーで未来を紡ぐラッピングバス運行開始

・新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と東京都は4月18日、都営バスが保有する一部の燃料電池バスに、福島県浪江町の子どもたちがデザインしたラッピングを施し、運行を開始すると発表した。

・NEDOは、福島県浪江町の「福島水素エネルギー研究フィールド(FH2R)」で、再生可能エネルギーを活用した水素製造技術の開発に取り組んでいる。この施設では、10MW級の水素製造装置を用いて、クリーンな水素の製造と供給を行い、電力系統の需給バランス調整を通じて再生可能エネルギーの利用を最大化することを目指している

元記事:https://response.jp/article/2024/04/18/381255.html

————————————————————————————-

2024.04.18 コラム

三井物産の水素供給網、ノルウェーのタンク世界大手軸に

・「半導体や医療品、食品関連工場における『グリーン水素』需要が急増している」。水素タンク世界大手であるノルウェー・ヘキサゴンプルスのモルテン・ホーラム最高経営責任者(CEO)は1月25日、ドイツ西部のヴェーツェで開かれた新工場の開所式で、こう明かした

・鉄製の水素タンクもあるが、足元では運搬時の二酸化炭素(CO2)排出量を減らすため、高価だが軽量の炭素繊維製の需要が急増している。ヘキサゴンプルスはトラックや鉄道に積むコンテナなど多様な形状のモジュールに水素タンクを格納する形でも納品しており、新工場ではこのモジュールを造る

・グリーン水素需要の高まりで勢いに乗るヘキサゴンプルスだが、実は、この会社を陰に陽に支える日本企業がある。三井物産だ。現在、ヘキサゴンプルスに7.6%、その筆頭株主であるヘキサゴンコンポジットに22.7%を出資している

・今後、特に伸びを期待しているのはトラックやバスなどの商用車向けの水素タンクだ。既にヘキサゴンプルスはトヨタ自動車や新興メーカーの米ニコラに対し、燃料電池(FC)トラック向けの水素タンクを販売しており、他メーカーもFCトラックの開発を進めている

・三井物産からヘキサゴンプルスに出向し、シニア・バイス・プレジデントを務める栁田麦彦氏は「まずは投資先会社の競争力を上げる。その後それぞれの事業をつなげていく。スケールメリットで水素の末端価格を下げることで利活用を促し、市場の裾野を広げる」と明かす

・栁田氏は「水素市場の裾野が広がった時、三井物産グループの供給網に競争力があればおのずとシェアが高まり、収益が向上する」という青写真を描く

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1624N0W4A410C2000000/

————————————————————————————-

2024.04.17 ニュース

水素を大幅値上げ、エネオスに続き岩谷産も-FCV普及に冷や水

・国内で燃料電池車(FCV)の燃料である水素を大幅に値上げする動きが相次いでいる。政府や自動車メーカーが脱炭素化に向け水素の利用拡大の取り組みを進めているが、内燃機関を使うハイブリッド車(HV)よりも割高となる燃費が普及の足かせとなる恐れがある

・岩谷産業は17日、6月1日から同社水素ステーションでFCV向けに販売する水素価格を1キログラム当たり1650円(税込み)と現行の1210円から約36%値上げする予定であることを明らかにした

・これに先立ちENEOS(エネオス)もインフレによる運営コストや設備メンテナンス費用上昇などを受け、4月1日から水素価格を33%値上げし2200円としていた

・日本政府は水素価格を30年に1キログラム当たり約334円とすることを目指しており、足元の値上げはそれに逆行するものだ

元記事:https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-04-17/SC29ZPT0G1KW00

————————————————————————————-

2024.04.17 ニュース

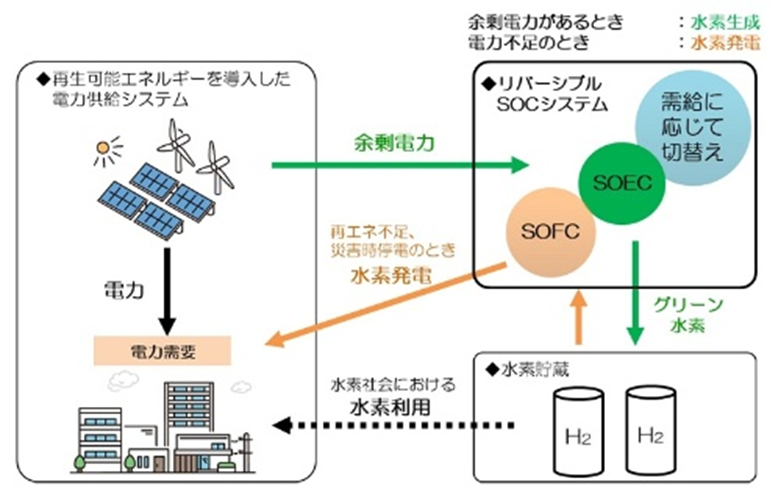

水素製造と燃料電池による発電を1台で、日本特殊陶業の小型SOC

・日本特殊陶業は水素製造と燃料電池による発電を1台の装置で可能にする「リバーシブルSOCシステム」を開発した。同社が開発中の固体酸化物形セル(SOC:Solid Oxide Cell)を使うもので、水を電気分解して水素(H2)を生成する固体酸化物形電解セル(SOEC)と、水素と酸素から電気を生成する固体酸化物形燃料電池(SOFC)の動作を切り替えられる

図:リバーシブルSOCシステム

固体酸化物形電解セル(SOEC)と固体酸化物形燃料電池(SOFC)の動作を切り替えられる。(出所:日本特殊陶業)

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/24/00535/

————————————————————————————-

2024.04.17 ニュース

水素で発電する電動アシスト自転車を開発 乾電池のように手軽にカートリッジ交換 約50キロ航続可能

・名古屋市に本社を置くベンチャー企業「アビリティ」が水素で発電する電動アシスト自転車を開発し、17日、試作機が報道陣に公開されました。

・バッテリーは燃料電池で、こちらの「水素カートリッジ」から供給した水素で発電し、モーターが回る仕組みです。

・航続距離は1つの水素カートリッジで約50キロ。水素は高圧での貯蔵が一般的ですが、この水素カートリッジは空気圧を加えずに貯蔵します。乾電池のように手軽に活用できるのが特徴です。

・アビリティ 宍戸智彦CTO:

「(水素カートリッジは)いつでも、どこでも、誰でも扱えるのが最大のメリット。早く社会に実装していきたいので、これからビジネスを加速させたい」

元記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/8fd68e73255d0091dede693bfced0254f2ceae8f

————————————————————————————-

2024.04.17 ニュース

日本製鉄ら、水素を活用して製鉄プロセスを脱炭素化 新たな技術開発

・日本製鉄(東京都千代田区)は4月15日、金属系材料研究開発センター(JRCM)と共同で、鉄鉱石の還元に水素を用いた水素還元製鉄技術など、製鉄プロセスの新たな脱炭素化技術確立につながる研究開発を開始すると発表

・日本製鉄とJRCMは3月18日、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が追加公募した「グリーンイノベーション基金事業/製鉄プロセスにおける水素活用プロジェクト」において、「直接還元鉄を活用した電気溶融炉による高効率溶解等技術開発」を共同提案し採択された。これに基づき、両者は今後、2030年までにCO2排出量を50%以上削減できる新技術の開発に着手する。

元記事:https://www.kankyo-business.jp/news/08efb60e-c0b6-43b8-a29e-06a6366483a6

————————————————————————————-

2024.04.13 ニュース

MANが「水素エンジン」の大型トラックを2025年に投入! 内燃機関にもゼロ・エミッションの可能性!?

・ディーゼルエンジンを実用化したことなどで知られるドイツのMANトラック&バスは、2025年にも水素燃焼エンジンを搭載する大型トラック「hTGX」を市場投入すると発表

・数十年に渡り水素駆動の研究を続けているMANは、水素エンジントラックを先行投入することで、水素インフラの整備にも弾みをつけたい考えだ

・H45型水素エンジンは出力が383kW(520hp)、トルクは2500Nm(@900-1300rpm)となる。水素を直接噴射することで応答性に優れ、燃料には700 bar圧力で保存する高圧水素ガスを使う。タンクに充填可能な水素の量は56kgだ(水素は比重が非常に小さいため、容積に比べて軽い)

・MANには水素エンジン車の開発において数十年に及ぶ長い歴史がある。初めて水素駆動商用車を一般公開したのは1996年のハノーバー・フェアだった。「SL202」都市バスの天然ガスエンジンを水素で運行できるようにしたものだ。

元記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/30a3b44d1bb86cccfd82d20b0e8a44b21a602f32

————————————————————————————-

2024.04.12 ニュース

発電効率63%の固体酸化物形燃料電池システムを商品化

・東京ガスは2024年3月26日、三浦工業と共同開発した、発電効率63%の固体酸化物形燃料電池システム「FC-6M」の商品化に合意したと発表した。同年10月より、三浦工業から発売する

・FC-6Mは、東京ガスが独自に研究開発した燃料電池の高効率化技術と、三浦工業が持つシステム化技術を融合させて開発。一般的な発電効率の50~55%を超える、63%の発電効率を達成した。高効率な発電が可能になったことで、排熱を利用せずに、省エネルギーやCO2排出量の削減に貢献するモノジェネレーションシステムを採用した

元記事:https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2404/12/news003.html

————————————————————————————-

2024.04.12 ニュース

燃料電池トラック導入へ 食品配送で実証開始

・脱炭素化に向けた水素社会を実現しようと、エネルギー関連企業などでつくる県エネルギー産業企業会(事務局=県)は11日、食品配送業での燃料電池トラック導入の実証事業を始めた。6月まで、最適な配送ルートの選定やメリット、デメリットの調査などを行う

・実証事業では、大分市の食品物流会社「東九州デイリーフーヅ」がトラックを走らせ、別府市や日出町、杵築市などを通り、量販店や医療福祉機関などに食品を配送。水素の充填は、大分市の江藤産業が同市乙津町で運営する県内唯一の水素ステーションで行う。

元記事:https://www.yomiuri.co.jp/local/oita/news/20240411-OYTNT50178/

————————————————————————————-

2024.04.12 コラム

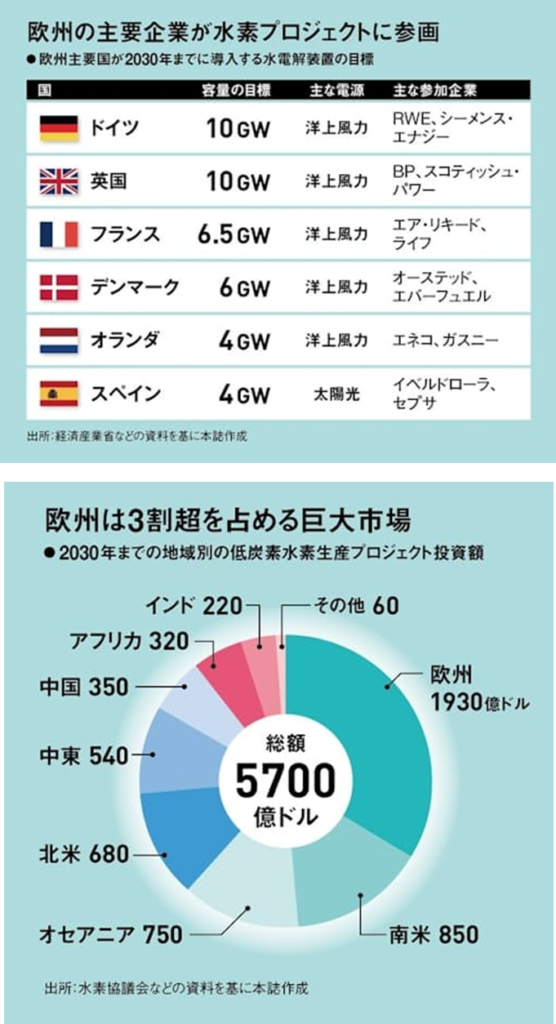

欧州グリーン水素市場、イベルドローラやネルが覇権狙う

・スペインの首都マドリードから電車で南へ1時間半。プエルトリャノという内陸都市に着くと、真新しい設備が並ぶ工場が見えてくる。スペインの電力大手イベルドローラの水素生産工場だ

近隣に設置した太陽光発電所から電気を調達し、水の電気分解によって年3000トン程度の水素を生み出している。つまり「グリーン水素」だ。

・こうしてできた水素は、隣接するフェルティベリアの工場に供給し、窒素と結合してアンモニアをつくる。従来は化石燃料由来の水素だけを使っていたが、1割程度をグリーン水素に切り替えた。例えば、グリーン水素由来の肥料を使ってビールの原料である大麦を作れば、サプライチェーン(供給網)全体の脱炭素化が進む。イベルドローラは段階的にグリーン水素の生産量を増やす方針だ

・ベルドローラのように再生エネに熱心な企業だけではなく、石油メジャーも動いている。英シェルはオランダ・ロッテルダムにグリーン水素の工場を建設している。英BPも巨額投資でグリーン水素の生産に乗り出している

・グローバル企業でつくる水素協議会などによると、欧州における30年までのグリーン水素などのプロジェクト数は540件。主要市場の中で突出し、計画生産量も世界最多になる見通しだ

・こうした欧州の動きに敏感なのが日本の商社だ。ネルと提携する伊藤忠はエア・リキードとも水素分野で手を組むほか、23年12月には水素生産世界大手のデンマーク・エバーフュエルへの出資を発表した。ヘキサゴンプルスを支える三井物産はグリーン水素をつくる商業プラントを稼働する仏ライフにも出資。三菱商事は子会社の再生エネ大手、オランダ・エネコと大規模なグリーン水素の生産に乗り出す

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1034R0Q4A410C2000000/

————————————————————————————-

2024.04.10 ニュース

ホンダの新FCVは「CR-V」ベース、GMと共同開発の電池を搭載

・ホンダは2024年2月、新型燃料電池車(FCV)「CR-V e:FCEV(シーアールブイ イーエフシーイーブイ)」を公開した

・同車に搭載する燃料電池システムは米General Motors(ゼネラル・モーターズ、GM)と共同で開発した

・燃料電池システムの性能は大幅に向上している。冷却性能を改善し、耐久性は2019年に発表した2代目「CLARITY FUEL CELL(クラリティ フューエル セル)」から2倍に強化した。冷却水を適切にコントロールし、セルの温度と湿度を最適に保ったためだという。製造コストも1/3(CLARITY FUEL CELL比)に抑えた。具体的には、セルのシール構造の改善や高価な貴金属の使用量削減、部品調達先の共通化、大規模生産によるスケールメリットの最大化、補助機器の簡素化などを図った

元記事:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/at/18/00007/00156/

————————————————————————————-

2024.04.09 ニュース

地方に水素列車実現へ、安全の敷石 30年度までにルール

・水素燃料電池で動く鉄道車両のローカル線への導入に向け、官民が動き出す。地方で今も走るディーゼル車を水素列車に転換する。現行法令は列車での水素利用を想定しておらず、国土交通省が安全ルールをつくる。JR東日本が2030年度の運行をめざしており、鉄道分野の脱炭素を後押しする。

・水素列車は屋根に設置した水素タンクから供給する水素と、空気中の酸素を化学反応させて発電する水素燃料電池を主要な動力源とする

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA046GN0U4A400C2000000/

————————————————————————————-

2024.04.09 ニュース

国内初のトラックターミナル内水素ステーション開所

・岩谷産業と岩谷コスモ水素ステーションは4月8日、国内初となるトラックターミナル内における燃料電池商用車向け水素ステーション「岩谷コスモ水素ステーション平和島」を東京都内に開所した。

・この水素ステーションは、小型および将来普及が期待される大型燃料電池トラック(FCトラック)に対応し、短時間での充填が可能だ。東京都大田区平和島二丁目に位置し、日本自動車ターミナルが運営する京浜トラックターミナル内のコスモエネルギーHDグループ系列の京浜トラックターミナル平和島SSに併設されている。

・トラックターミナル内に水素ステーションを設置するのは国内で初めての試みであり、国内最大の貨物取扱量を誇る京浜トラックターミナルでの設置は、FCトラックの実証拠点としても大きな意義がある。

元記事:https://response.jp/article/2024/04/09/381050.html

————————————————————————————-

2024.04.08 ニュース

トクヤマ、次世代水素キャリア「水素化マグネシウム」量産開始

・トクヤマ(山口県周南市)は4月3日、バイオコーク技研(東京都千代田区)と共同で、水素化マグネシウム(MgH₂)の量産を開始した。水素化マグネシウムを製造するための水素化反応器を同社徳山製造所に導入し、年産30トンを目標としている。

・脱炭素社会を構築する上で重要なエネルギーとされる水素は、体積が大きいため低温・高圧輸送が一般的であり、貯蔵や輸送コストの高さが課題となっている。

元記事:https://www.kankyo-business.jp/news/85967fac-75e8-4db7-9803-875e515d760f

————————————————————————————-

🌸🌸2024.04初旬 「季節のお便り」更新しました🌸🌸

————————————————————————————-

2024.04.05 ニュース

米二コラの水素燃料電池トラック、第1四半期納車台数が予想上回る

・米電動トラックメーカーの二コラ(NKLA.O), opens new tabが4日に発表した第1・四半期の水素燃料電池を搭載した大型トラックの納車台数は40台で、ビジブル・アルファがまとめたアナリスト4人の予想(30台)を上回った。

・第1・四半期の生産台数は43台で、3月31日時点で在庫として残っている燃料電池トラックは4月初旬に納車される予定。

・スティーブ・ガースキー最高経営責任者(CEO)は「水素燃料の生産・流通・販売を管理するソリューション『ハイラ(HYLA)』の稼働に伴い、販売台数は今後の数四半期でさらに伸びるとみている」と述べた。

・同社は3月、燃料電池トラック向けの燃料補給ステーションをカリフォルニア州とカナダのアルバータ州にそれぞれ1カ所ずつ開設した。

・今年の燃料電池トラックの目標納車台数について同社は2月に最大で350台と設定。昨年第4・四半期の納車台数は35台だった。

元記事:https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/KIF52E5KBZPTXJWAV3V7SAL3DI-2024-04-05/

–————————————————————————————-

2024.04.04 ニュース

洋上風力の作業も脱炭素 水素燃料船、北九州で実証成功

・日本財団は4日、洋上風力発電施設の作業船として二酸化炭素(CO2)を排出しない水素燃料船の運航実証に成功したと発表

・北九州市の小倉港から浮体式洋上風力実証機までの往復57キロを水素燃料電池とリチウムイオンバッテリーだけで航行した。

・実証に使ったのはバイオディーゼル燃料の発電機も併せ持つハイブリッド型の旅客船「HANARIA(ハナリア)」。トヨタ自動車の燃料電池車「MIRAI(ミライ)」の水素貯蔵技術を応用した高圧水素タンクを搭載する。実証では発電機を使わない「ゼロエミッションモード」で3時間45分で往復した

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOJC0470E0U4A400C2000000/

–————————————————————————————-

2024.04.04 ニュース

中国科学院、水素ハイブリッド電源でドローンをパワーアップ

・中国遼寧省の中国科学院大連化学物理研究所は今年、ー密度の高い水素ハイブリッド電源を搭載した産業用ドローン(小型無人機)の試験飛行を成功させた。

・同研究院エネルギー触媒変換全国重点実験室の陳忠偉(ちん・ちゅうい)氏の研究チームが開発した水素ハイブリッド動力電源は、エネルギー密度(質量当たりのエネルギー量)が1キログラム当たり600ワット時に上る。これを搭載したドローンの野外試験飛行では、氷点下7度、風力レベル5(風速8・0~10・7メートル)の環境下で、燃料電池の出力が2030ワットをキープした。

・電源は産業用ドローンの心臓部で、航続時間と作業効率を決定する。今回開発された水素ハイブリッド電源はエネルギー密度が高く、ボトルネックだった航続時間の短さを効果的に解決できるほか、信頼性の高さや温度領域の広さなどの利点もある

元記事:https://www.afpbb.com/articles/-/3513283?cx_part=search

–————————————————————————————-

2024.04.04 ニュース

次世代原子炉で水素製造へ 安全試験成功、28年にも実証

・政府は原子力を活用した水素製造の実証を2028年にも始める。

・今年3月下旬に小型原子力炉の安全確認試験に成功した。水素は、50年に温暖化ガスの排出を実質ゼロにする目標実現に欠かせない次世代エネルギーだ。再生可能エネルギーだけでなく原発からもつくる技術を確立して民間の供給体制を後押しする。

・250メガワットに高めれば、燃料電池車(FCV)で年間20万台分の脱炭素水素を製造できると原子力機構は試算する。

・出力が小型なので数基設置することを想定している。 政府が「次世代革新炉」と名付けた炉は計5種類ある

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0194X0R00C24A4000000/

–————————————————————————————-

2024.04.03 ニュース

疎水性イオンで電極触媒の活性と耐久性を両立

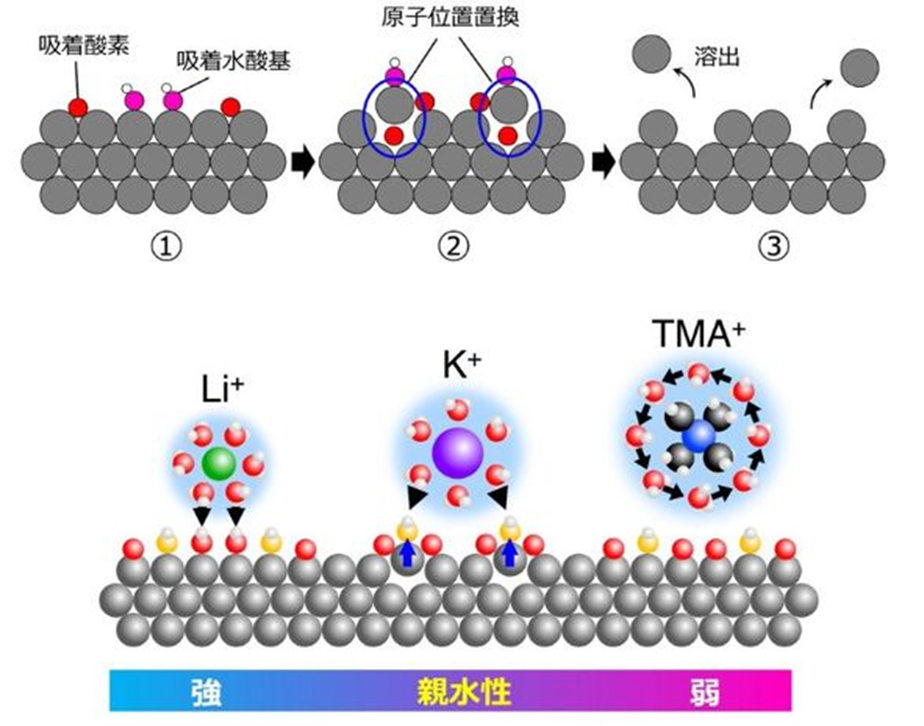

・千葉大学と高輝度光科学研究センターの研究チームは2024年3月、燃料電池や水電解に用いられる白金(Pt)電極に対し、電解液中のイオンが表面の粗面化や溶出に影響を及ぼしていることを明らかにした。

・白金は耐腐食性に優れており、電極触媒として燃料電池や水電解に用いられている。しかし、燃料電池で起動と停止を繰り返すと、白金の溶出や凝集が起こり、発電性能は徐々に低下するという課題があった

・研究チームは今回、白金表面から少し離れた位置にあるイオンに着目した。アルカリ金属イオンでは、半径が小さいリチウム(Li)イオンだと、水との親和性が強く親水性となる。これに対し、カリウムイオンやセシウムイオンは親水性が弱い。アルキルアンモニウムイオンは強い疎水性となる。

・そこで、さまざまなイオンを電解質に用い、大型放射光施設「SPring-8」や放射光実験施設「フォトンファクトリー(PF)」を活用して表面X線回折を行い、白金表面の構造を決めるとともに、振動分光法により表面酸化物を調べた。

・これまでの研究により、親水性イオンは白金の表面構造を安定化しやすいといわれてきた。ところが、疎水性のテトラメチルアンモニウム(TMA)イオンでも、高電位側において白金表面は平滑で、原子位置交換は起こりにくいことが分かった。一方、水との親和性が中程度のカリウム(K)イオンでは、より低電位から原子位置交換が起こり、白金の電極電位が変動して粗面化した。

・これらのことから、原子位置交換の起こりやすさは、陽イオンの親水性と密接に関係していることが判明した。とりわけ、疎水性が強いアルキルアンモニウムイオンは、平滑な白金電極の燃料電池反応を活性化する効果もあって、活性と耐久性を両立させることができるという。

図(上):白金表面原子の溶出過程 出所:千葉大学他

図(下):各陽イオンと白金表面の相互作用 出所:千葉大学他

元記事:https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2404/03/news055.html

–————————————————————————————-

2024.04.02 ニュース

豊田合成の水素タンク、船舶に初採用 燃料電池用に

・トヨタ自動車系の豊田合成は2日、同社が生産する大型の高圧水素タンクが船舶に初めて採用されたと発表

・水素燃料電池とバイオ燃料由来の電気で航行する旅客船「HANARIA(ハナリア)」に搭載する。同社は鉄道など様々なモビリティーへの採用を視野に、今後も開発を進める考えだ。

・ハナリアは商船三井グループなどの出資で2022年3月に設立したMOTENA-Sea(モテナシー、東京・千代田)が運営する。今月10日に福岡県で営業を開始する予定だ。

・豊田合成は20年に約120億円を投じて三重県いなべ市に高圧水素タンク専用の工場を稼働し、トヨタの燃料電池車「MIRAI(ミライ)」向けに生産を始めた。今回採用された大型タイプのタンクは、アサヒグループジャパンやヤマト運輸などが23年5月から実証走行している燃料電池トラックで採用されている。

元記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD024SQ0S4A400C2000000/

–————————————————————————————-